晴れた、晴れた。

案の定、晴れた。

もう…これだけ春を感じる陽気に誘われたんじゃあ

誰でも、外を闊歩したくなるってえもんでしょう。

ただし

僕は浅草からは出られません。

頑張んなきゃあね。

80歳を越えられた、おばあちゃん先生がご来店された。

おばあちゃんなんて言葉は、本当はふさわしくない。

背は人一倍小さいけれど、人の二倍足が速い。

カイロの先生。

もう十年を越えるお付き合いをしてくださっている。

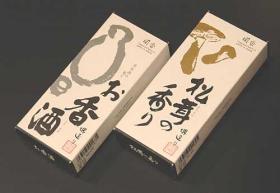

四国に出かけられる準備。

その場で杖に戒名を書き、持ち物にお名前をお入れする。

するとニコニコうれしそう。

この笑顔につい力がでてしまうんだなあ。

お礼にと、足のマッサージ。

どうぞ

気をつけてお出かけくださいね。