朝のルーチンはかろうじて守られているTON。

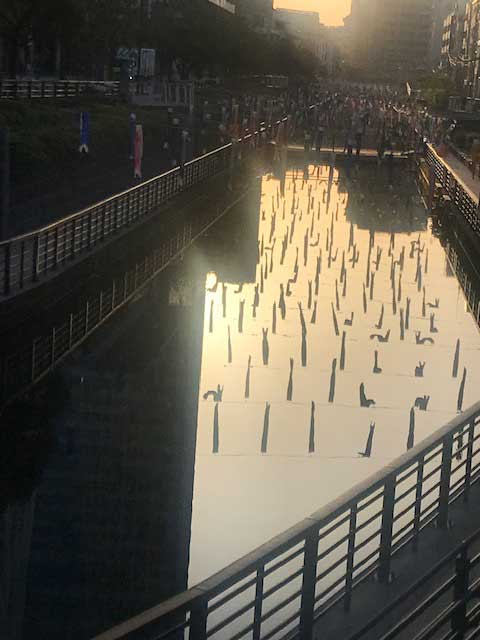

最近は川沿いのコースに厭きをきたし東向き(スカイツリー外回り)がもっぱらで、お日様に向かって挑戦する毎朝だったのだが今朝はどういう訳か足が勝手に西に向いて歩き始めた。上野はなぁなんて思っていたのに何で?招かれてしまったと言うべきか。。。

どうせなら上野のお山のいつもはいかない辺りを散策しようと決めたらさらに足の回転数に拍車がかかった。上野大仏で働くSさんの顔でも見ようかなと思うが時すでに早し。こんな時間に誰がいるっていうの?

黒門側から山に入る。

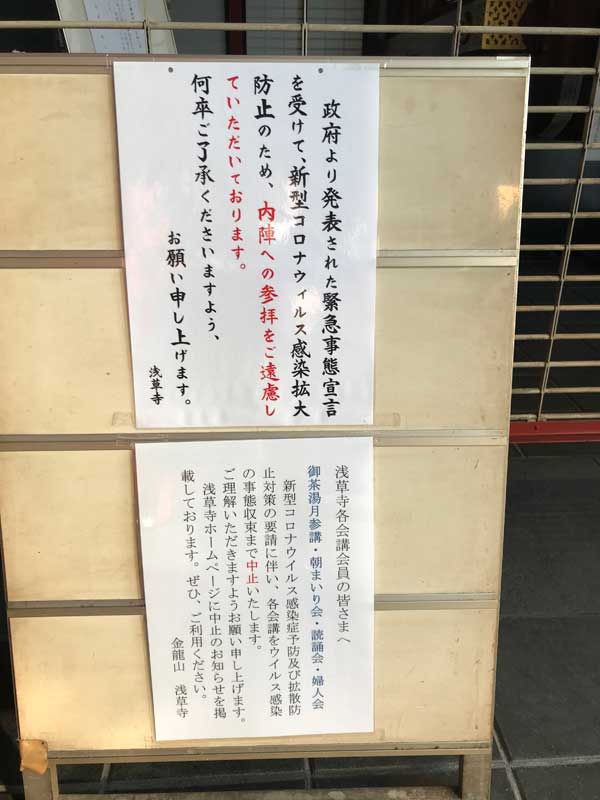

山と言っても岡なのだが、そもそも上野恩賜公園=東叡山寛永寺であって、ご維新にまつわる戊辰戦争によって寛永寺のめぼしい伽藍が灰に帰し、国⇒東京都(府)へ移管され公園として整備された。もとが寺の敷地だったこともあり、霊地の厳かさは抜けきれるものではないと言うのか、地面からわき上がる得も言われぬパワーはそれをついぞ思い出させる。

なかでも上野東照宮は霊地中の霊地と思えてならないTONなのだ。

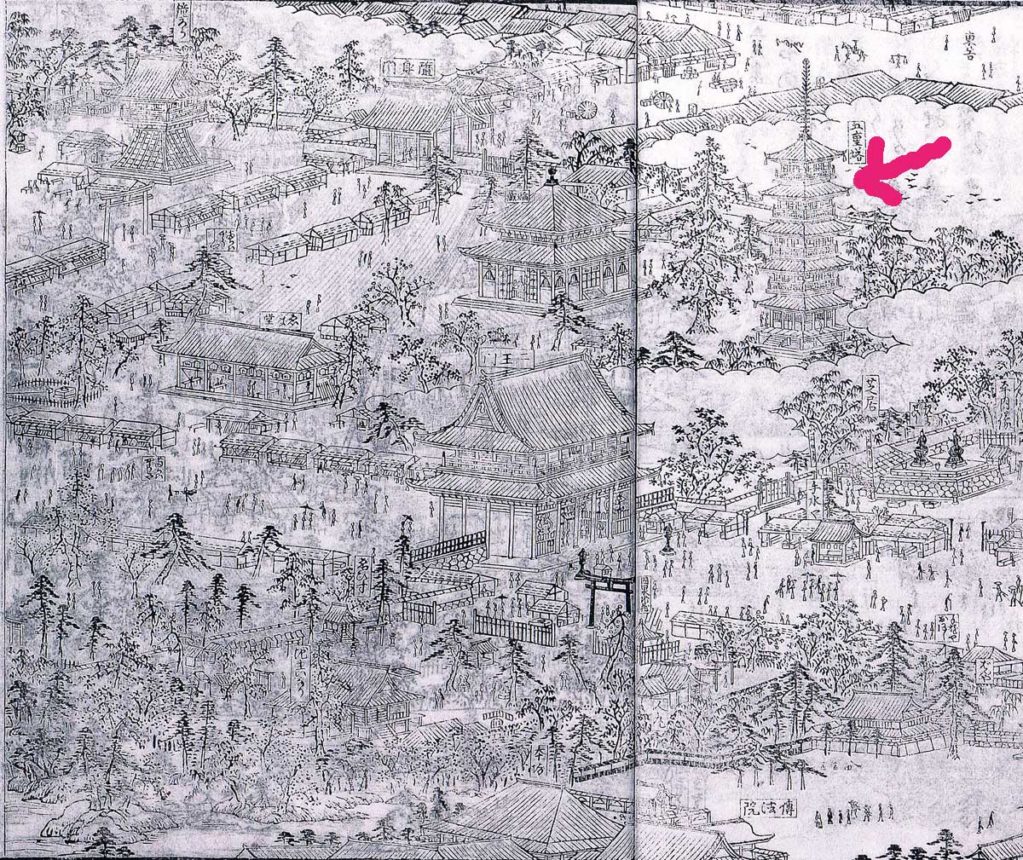

参道の途中右側に五重塔が建っているが、寛永寺のそれと思っていただけに説明文を改めて四で東照宮に付随するものだったことを知った。

ご維新の神仏分離令によって数奇な運命の遡上となった五重塔で、取り壊しの憂き目にあいながら寛永寺に帰属替えによって延命し東京府に帰属替えという経過を辿りなんとその敷地は動物園のテリトリー上にあると言うのだからなんだか笑っちゃう。どおりで塔の正面に向かい鉄の柵で仕切られなければならないのだろうか?の疑問は今朝解決した。

立派な五重塔である。

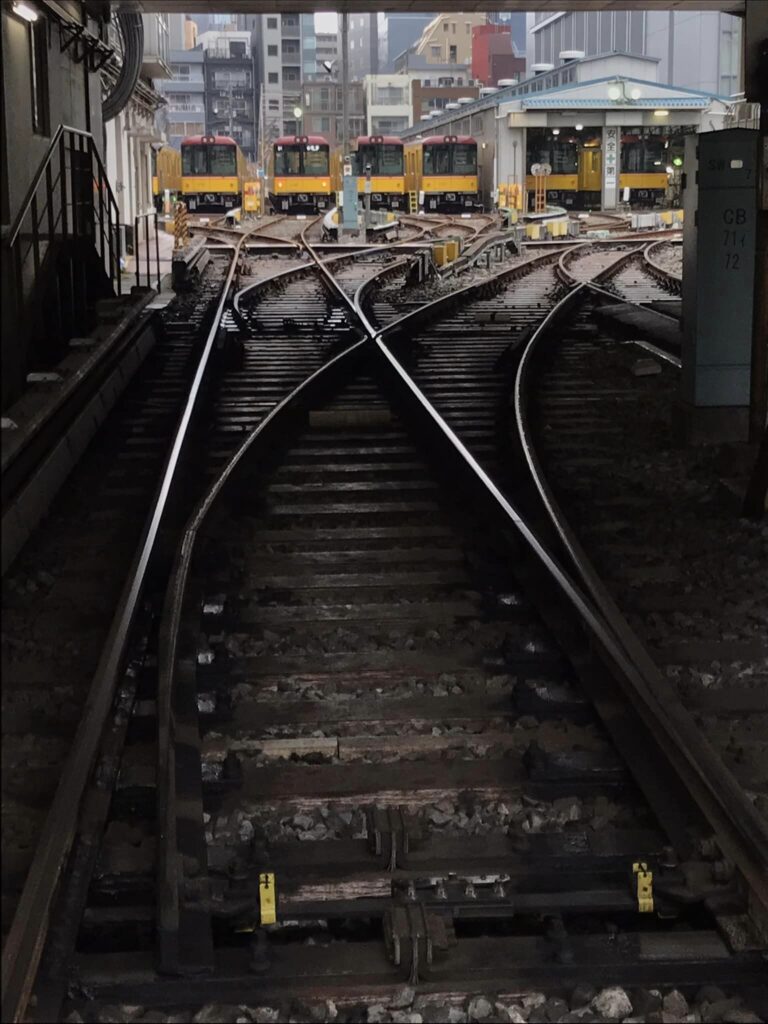

浅草へのお決まりコースで行くと、ここに出くわす。

銀座線の車両基地だが全てが1000形に置き換わっていた。両大師橋からJRの狭い線路を見てきた後だけに標準軌がやたら広く見えてしまうの仕方ないことだ。