久しぶりに

虫干し。。。

老山白檀もこんなに貴重品になろうとは想像だにしていなかった、、、とは言わないが。。。

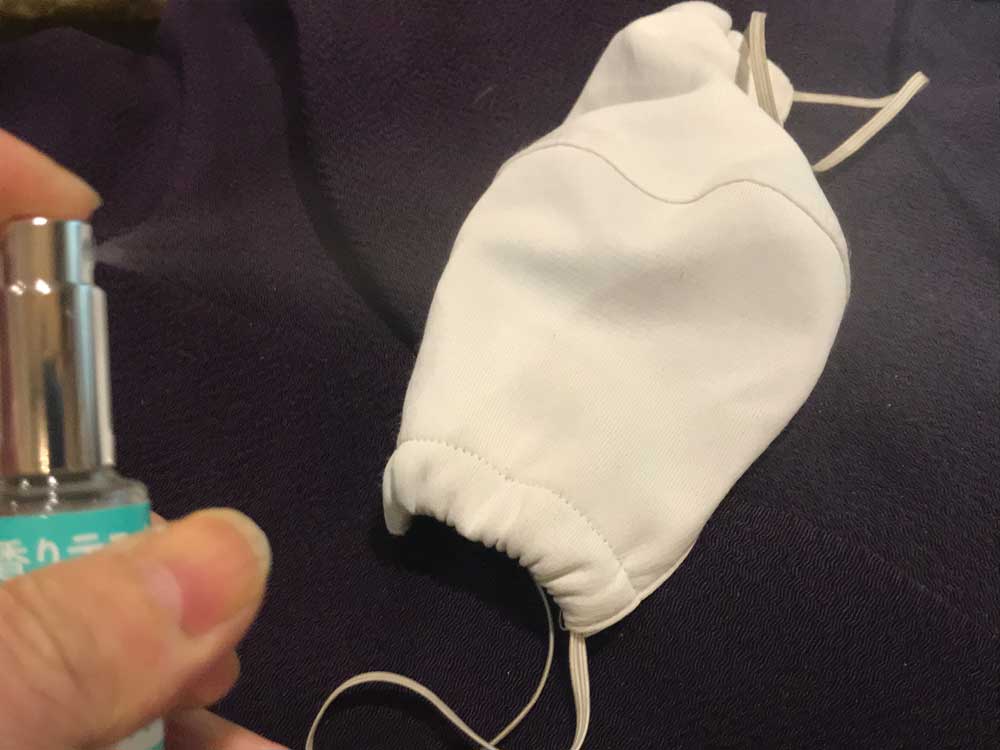

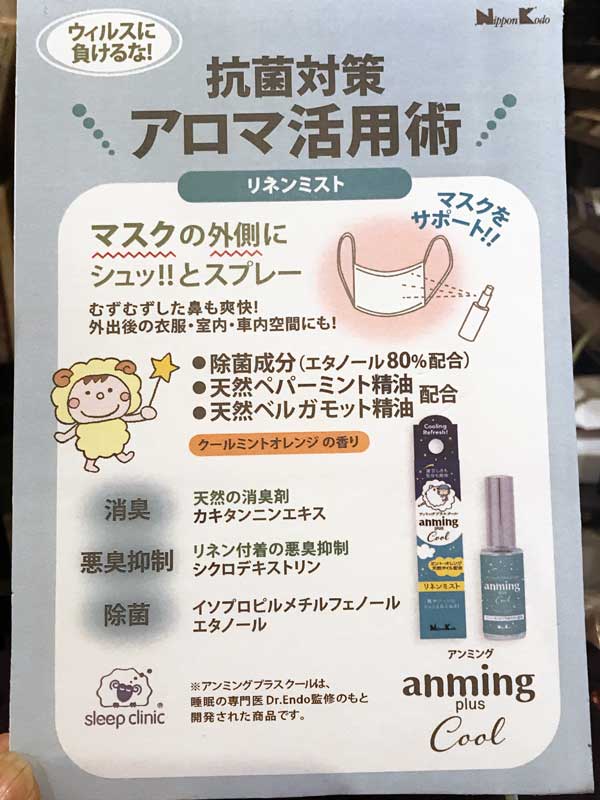

マスクどうしてます?

TONはこうしてます。

ミントが入っているのでさわやかなのだ。

ピュアオイルをお持ちならば、数滴たらしてもいいかもね。

とにかく今を乗り切ろうーーー!いぇい!!

沈香みたいだね。

実は黒柿です。

浅草のそら 成道会の空

子供が保育園に通っていた時は、浄土宗のお寺の保育園だっただけに、今日この日はお釈迦様のお悟りの記念日、成道会のお祭りの日であり、保育園もお祭りであり発表会を催してくれた。

子供たちの成長を楽しみにTONの母親も横浜からもわざわざ足を延ばしてくれたもので、この日が来れば今年もおしまいだなぁと何とはなしに身に沁みていた。

まだ続いているのだろうが、今年はどうしているのだろうか。

じいちゃんばあちゃんたちに晴れ姿を見せようと?子供たちもなれないセリフを覚えたり、綺麗な衣装や小道具を作ったり、この日を楽しみにしていただろうにそこで育つはずの情操は何によってカバーするのだろう。

コロナ総動が子供たちにどう影響しているのだろうかとふと考えさせられる。

よくできてるよ。。。ね。

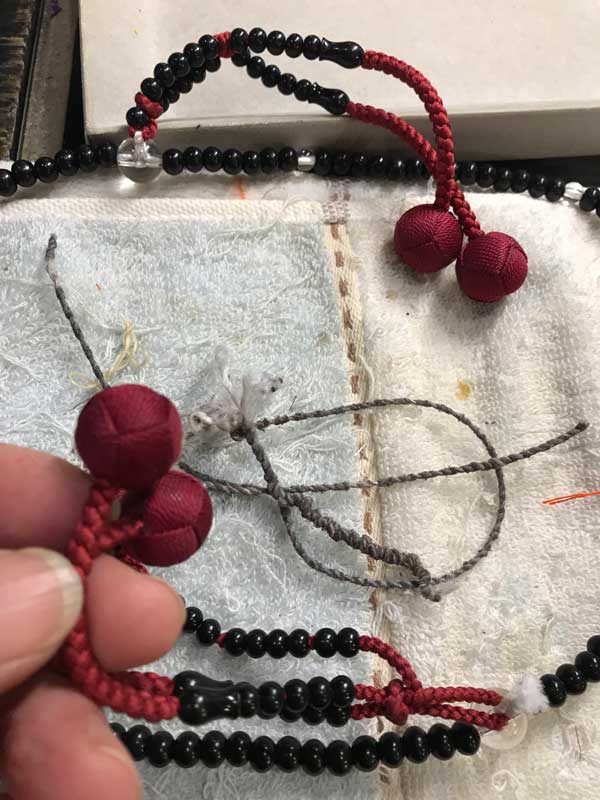

朝一で日蓮宗の念珠のお直しをお持ちいただいた婦人がおられた。

よく見ると下がり(弟子玉部分)は生きているので中糸のみの交換で済む。

30分もかかりませんけどと言うとお参りに行ってきますという。

毎日使われる「念珠」という特殊性を考えると、極力その時に出来る修理はその場でお直ししてすぐにお渡ししたい。

すぐに取り掛かる。

中糸(通し糸)は真っ黒のボロボロ。日蓮宗だからよく擦ることは心得ているけれどそれにもましても・・・強化糸が入っていたがナイロン糸が一本頑張って切れずに済んでいる箇所が四天の位置に多く見られた。よく頑張ったなぁ。。。率直な感想。しかも下がりは無傷。この房(うちでは手鞠房、他では小田巻きとも釈迦梵天とも)になってから壊れることはなくなって手間はかからなくなった。

ただね。ちょっとばかり風情がなくなったかな。。。とも思うTONなのだ。

古いけど新しい

世の中の動きに鈍感なTONでも「鬼滅の刃」は耳にする。

とか言うのだだけれど、実はこれほど耳目を集める存在になる前に若干かじっていたのだ。

かじるといっても本をカジカジしたわけではない。

物語の導入部分をリアルで読んでいたということ。

面白いな。人気でるな。と思いつつもあとは続かなかった。

これでも根っからの漫画っ子として育った。横浜育ちのTONの近所に望月三起也先生が住んでいたこともあり子供たちは漫画に意識が行かないわけがなかった。。。言い訳です。

話を戻すと鬼滅の刃の主人公、竈門炭治郎をなんと読むのかさらっと読んだ時は読めたふりをして読んでいた。んだが、いざ自分でその字を書こうとすると・・・・これが書けない。

書けますか?

神奈川県御殿場市のお客様の元に荷物をお送りしようとするとお客様は「かまど」と平仮名で書いてくださっていた。これは覚えないといけないというお知らせかも知れないと調べてみた次第。

当用漢字にはない奥行きのある文字だよね。

こんな若者のカルチャーのおかげで、戦後無理やりまとめられてしまった旧字体が少しづつ復活していくのは面白いものだと思う。

漫画がキッカケになるかは知らないが、かえって若い人たちの方が旧使いの達人になるのではなかろうかと思った。

ちなみに、亀の旧字、龜は書けますか?

書けなければ、亀十のどら焼きは食べられませんぜ。。。ダンナ

なんて書いてあるのか浅草に来た頃は???だった。

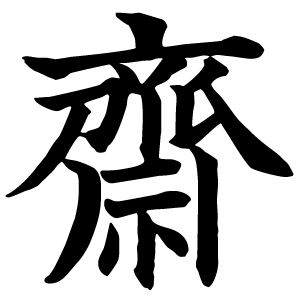

ついでにこういう斉もあるのですよ。

齋藤さんならかけるでしょう。。。が。

浅草のそら

朝一雨のお迎え。。。

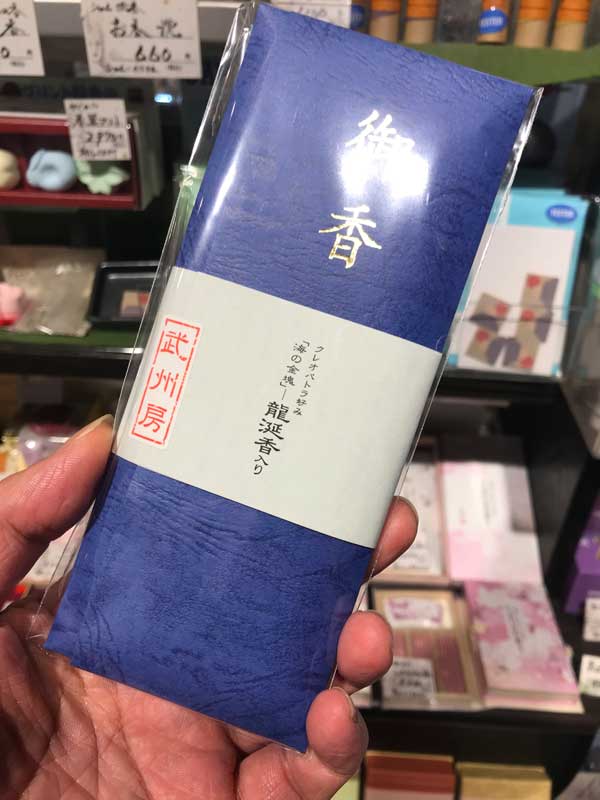

竜涎香のお香

なかなかないんです。

竜涎香とうたえるお香って。

浅草のそら

雲が出ている方が景色となるね。。。