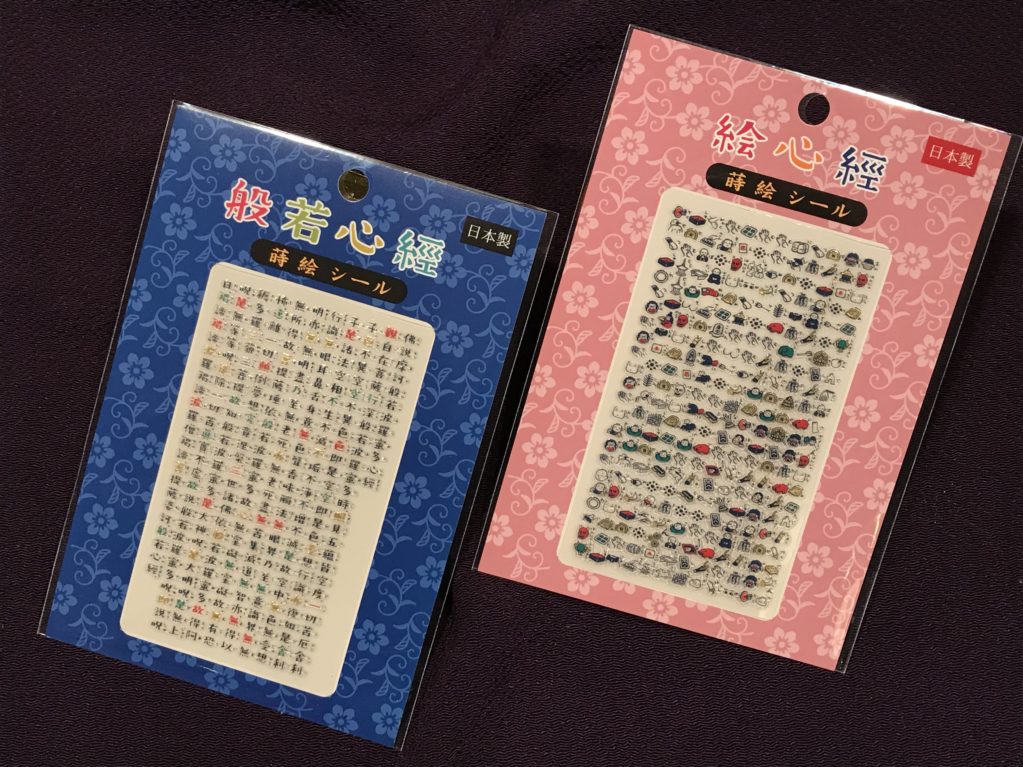

ちょっと大きめなれど、れっきとした蒔絵シールです。

今まででも、龍や不動明王の大きい蒔絵シールはありましたが、240余文字の般若心経をあらわしたシールは始めて。。。というかまず作らないでしょう。しかし、ありました。しかも・・・絵心経の完成版も。

さっそくTONの携帯に貼り付けてみました。言えることはツヤのある黒ならば文字の般若心経。白い携帯ならば絵心経もOK。ということが分かりました。なぜなら、このスペースに240文字を入れるんですもん。文字の大きさを考えてみないとね。映えるようにするにも工夫が必要。

あとは、表面の保護シールをはがすときには、そーーーーーっと、そーーーーーーっと、丁寧に文字が付いていることを確認しながら、シールを180度鋭角にめくってはがしていくことです。慎重さが必要ですにゃ。

日蓮宗3点です。

浅草の空はスカッとしているけど、この上に-15℃の寒気が居座ってるおかげで雪も未だに溶けてくれない。

9月の末にスペインの巡礼街道を歩きますと、菅笠を買いに来てくれた青年が、戻ってきましたと久々に日に焼けた逞しくなった顔を見せてくれた。

{覚えてますか?}

と恐る恐る聞いてこられた。

忘れるもんですか。

最終目的地をさらに進めてポルトガルまで歩を進めたのだそうで、1000kmになったとか。

キロ数よりも相手は海外の見知らぬ土地を歩き通したということに、驚きと、羨ましさを同時に抱いた。

他国にチャレンジることは多かったと聞いたが、たった二ヶ月なのに一番長く感じたと行っておられた。体は日本に帰ってきたが、心はスペインに残しているような。中身の濃い出会いと経験をしたのだろう。

危険なことはなかったの?

TONの質問に、リスボンでは危ないところもあるようでしたが、ローカルな都市にはただただ素朴さがあるだけで、常に人の輪が生まれるばかりだった。と。

日本国内でスタンプラリーのような朱印集めもいいけれど、巡礼のほ運等の良さは人とのつながりだろうと思うと、そんな環境にポンと押し出して置いてみるのもいいのじゃないのかな。

と思うTONなのであった。

今度は熊野古道を歩いてみたいとのこと。

こういうところを歩いたのかな・・・・

ウィキペディアから

かくも豊かに作らせていただいた。

先代ご住職の遺品となる装束の水晶本連念珠を小分けして制作して欲しいとのご依頼で作らせていただいた。

尺六寸と言っても制作する職人によっていくぶんか玉の大きさに差異があるので簡単にはまぜこぜにはできない。

それ相応に仮組みして、不足玉を足して本仕立てに持っていかねばならないところが一般の工業製品ではない泣き所かも知れない。

でも水晶の表面が擦れて曇りガラスのようになった部分等みていると、生前のご住職が阿弥陀様の前で虚心に向かわれていた姿が見えてくるようだった。

楽しい仕事だった。