高野晃大 御大と。

ご来店いただくたびに演劇の話しや小道具の話しを聞かせてくださる。

役者歴も長いのに気さくなお客様。こういう格好も見せてあげたいと抜け出して訪ねてくださった。

油断している間にパチリ。TONはまったく弛んでんじゃん。

それにひきかえ・・・・さすがプロ。顔がばっちりきまってる。

とにかくいろんなことが毎日

高野晃大 御大と。

ご来店いただくたびに演劇の話しや小道具の話しを聞かせてくださる。

役者歴も長いのに気さくなお客様。こういう格好も見せてあげたいと抜け出して訪ねてくださった。

油断している間にパチリ。TONはまったく弛んでんじゃん。

それにひきかえ・・・・さすがプロ。顔がばっちりきまってる。

浅草寺の観音様が浅草浦(隅田川)から檜前浜成、竹成の兄弟の両氏に引揚げられたのが1400年ほど前の推古天皇36年という。

観音様を邸宅に祀り自らが出家したその人がこの地方の郷士(地方長官のようなもの)だった土師中知(はじのなかとも)。

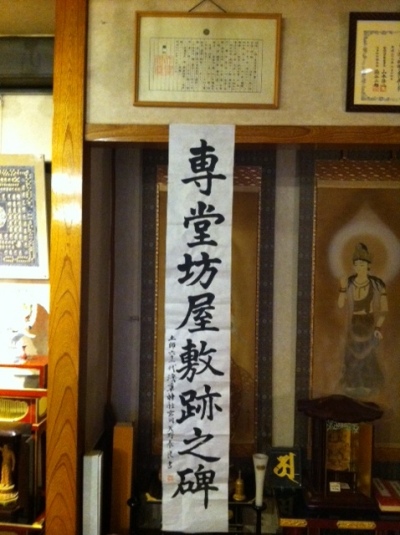

代々土師中知の子孫が「専堂坊」の名を継ぎ浅草寺を守ってきた。

ちなみに浜成の子孫は斎頭坊とよび供物等の取り仕切り、竹成の子孫は常音坊と呼び鐘など鳴り物の奉行。

専堂坊屋敷が念珠堂を含む一帯の土地に明治の初年まで存在していた。

このことは以前にもTONちゃん日記にアップさせていただいているのでこちらをどうぞ。

歴史的事実というものは、よほどのことがないと廃れていくもののようで、明治の沽券図(明治政府が地租改正を行い税金をかける為の元になった地籍図)が手元に入らなかったら消えてなくなっていたかもしれない。

町内でもこのことを知るものは皆無だったのだから。

一部の歴史家にはそれほど有用なものとは思われていなかったのかもしれない。

その専堂坊の直系は廃仏毀釈の嵐の中、浅草寺の役職を不本意ながら退き、浅草大権現から新たに改名された浅草明神社の宮司へと還俗(正しくは寺から還俗し新たに神職に就いたのだが)したのだった。

寺側には新たに専堂坊職に他のものを就かせるということを行なったが平成の世に惜しくも消滅した。

専堂坊の直系の血は、浅草神社の現在の宮司さんにあるということになる。

その宮司さんの書がこの書。

間もなく石碑が建立される。

栴檀は双葉より芳し・・・・

というが果たしてそうだろうか。

さておき・・・

「栴檀が近くの公園になっているのよ」とお客様との立ち話から今度もってきてあげるわねとお見送りして、2時間後にひょこっと再びおみえになった。

聞けば江戸川区の公園なのだそうだ。

手を伸ばせば簡単に切って取れるからと持ってきてくださったのが写真に写っている枝。

ん~~。。。。この場合は手が伸ばせるからという問題ではなくて・・・

浅草ー江戸川間を苦とも思わないで往復してくださったということに焦点を当てたつもりなのだが・・・

愛は与えて忘れなさいと言われますが、文字通り体現されたのを目の当たりにした感がありました。自分にも同じようなことができるものかと反省仕切りです。

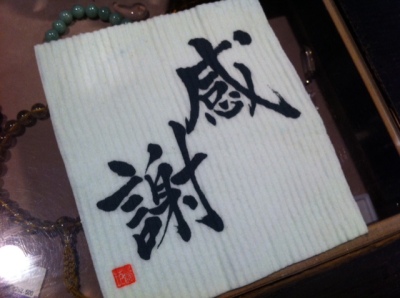

これな~んだ?

んんんん・・・・

色紙・・・・no

記念額・・・・no

タオル・・・・・no けど近い

あ、ゴシゴシ・・・・・・

はい。

感謝ゾーキンでした。

お掃除は仏道に通ずとね。

感謝感謝・・・・

ちなみにこの雑巾優れもので、拭いた後の拭きあと・・・水滴を残さないのです。

ガラス拭きに丁度よいので重宝してます。

お店の中の照明は、3年前にLED化しました。

まだLED補助も出ない時期だったし、機種も少なかった頃だったのでちょっと無理をしました。

全体の灯りのトーンも落ちたし、光の広がりも縮まってどことなく違和感は否めない状況でした。当初はね・・・・

第一陣は、スポット。

高熱を出すスポット照明が70~80個も天井についているのですから、これは熱いのなんの。電気も食うけれど、この熱さには閉口していた。夏のクーラーにかかる電気代は馬鹿に鳴らなかった。

第二陣は、間接照明。

光を多用しているので間接照明も熱源になっていました。

そしてついに蛍光灯部に手をだしました。

直菅のLEDで交換性のあるものが出てきたこともあるのですが・・・

あまり電気を食わない、安価な蛍光灯なのにあえてLEDに替えた理由は・・・

何故か・・・

実はこうなってしまうからなのです。

紫外線対策なのでした。

小売店で商品に対しての敵は熱と光(紫外線)。

これでやっと房焼けから解消されるかと思うとホッとします。

これで念珠堂の完全(99.8%かな)LED化となりました。

おかげでクーラーが効くこと効くこと・・・

今朝は早々から局所的に大嵐に見舞われました。

展示していた木魚はポコポコ、鐘はカンカン鳴るは、陳列していた仏具は吹き飛ばされるは、お線香は折れて飛ばされるは、念珠の紐は伸ばし放題にしてくれるは・・・・

靴は脱ぎ飛ばして大の字に寝そべるは・・・

そ。

嵐は嵐でもお客様のお連れになった子嵐たちだったのです。

もーーー

たーいへん。

とてもはらはらどきどきで仕事どころではありません・・・

でもね・・・

過ぎ去っていく時に「ごめんなさい」と言っていきました。

それですべえ許されるんだよね。

またおいでね、子台風たち。

半年振りだろうか・・・

懐かしい顔が突然目の前にあった。

どうしていらっしゃるかなと心配していただけにその顔が目の前に突然現れれば、腰を抜かす(かろうじて堪えたが)。

人生の大きな岐路に立たれて、きっと悩みながら大鉈を振るって決断されたのだろう。

以前拝見した時とは内側からほとばしる何かが違って見えた。

人は心の様は目に現れる。

未開の土地を平然とは歩けるわけがないもの。

ときめきながらも注意深く、不安の足元をそろりそろりと踏み出していく。

そういう心持が目には出るものと思う。

数分いらっしゃって帰られたけれど、安寧を祈るしかすべを知らないTONなのであった。

がんばってね。

僕のまわりにゃ亀1匹と豚2頭(他に4頭隠れている)。

いつもニコニコ応援してくれる。

さぁ。。。。頑張らなくちゃ!

念珠の修理は創業時時から変わらず続けている仕事のひとつ。

昔は仏壇の販売が中心だったし、念珠は製作オンリーという実に怠慢な経営だったのです。

だから積極的に「修理を承ります」なんて看板は出したためしがなかったわけです。

何しろ製作は同一の形式のものを何百個も同じペースで作っていけるし、

玉も同じ、中通しの糸も同じ、房も同じとなればスイスイ作れるのだから職人の仕事を中断ということになるわけです。

ちなみに念珠は一から十まで手作りです。

と言うことは、手のリズムがものを言う世界。

製作品は何でもそうだけど工場製品に限ったことではなく、手作業の製品も同じラインの仕事のほうが作業がはかどるのです。職人は作った本数で手間賃を取るのだから多く製作したほうがいいに決まっている。

あえて修理を引き受けなくとも・・・というより引き受けたくないのが本音となるのです。

自分が製作するときですらそう思っていたのですから情けない話しです。

「でした」です正確には(^^;;

いつか、店の片隅で製作している姿がお客様の目にとまり、直しもできないかしらと声をかけられるようになってきた。

始めのうちは断っていたと思われる。

嗚呼、なんと傲慢な・・・・

度重なるうちに、じゃあ今回だけとお引き受けして・・・

1本が2本に。2本が5本に。5本が10本にと知らずうちに口コミで承るようになってきたのだ。

未だにお直し処の看板は出していないが口コミでいらしていただくお客様は多い。

ラインが中断すると思われたお直しも、実はお直しのお客様はとても重要だったのです。

プラスチックの買えば1000円もしないお念珠もよく持ち込まれる。

直せば正絹の房を付ける関係から3000円を越えるのに・・・

ものとして考えれば不合理なことはないのに

そこが念珠たる所以なんです。

「念珠」という言葉の意味を思い出させてくれるのであります。

念珠を念珠(もちろん仏壇仏具も)として思いいれ取り扱うことが念珠屋、仏具屋の仕事なのだと言うことを常に監視、アドバイス、修正してくれるのがよれよれにくたびれた念珠なのです。

いただいちゃいました。

日光開山の祖、勝道上人が使われた錫杖の摸刻品。

男体山開山1230年を記念しての錫杖とな・・・・

つい一昨日、雨の中法螺貝を片手に白装束に身を包んで男体山登頂に挑んだTさんの山修行のお土産です。

途中、音信不通になって無事すまないかと心配もしましたが、ずぶぬれになりながら閉門時間ギリギリでふもとに戻ってきたことを知りました。

天空に浄土があると言われた勝道上人に手取りしてもらいながら無事降りてこられたのかなと勝手に想像しているTONなのでありました。

Tさんも不思議がっていたのですが、

開山1230年記念ということは、ネットで探したがどこにも告知されていないのです。

不思議だなぁ・・・・