頂いてしまった。

「お仕事よくできました」かどうかは解らないけれど、

Sさんから。お仕事の完遂祝い?

もっと筆まめになりなさいとの象徴かもしれない。

手漉き和紙。

もったいなくて使えない。

書くのが好きな僕としては願ってもないご褒美だ。

当のSさんは来月のスリランカ行きのための

予防接種で保菌作業中。疲れていらっしゃるだろうに、すんません。

とにかくいろんなことが毎日

頂いてしまった。

「お仕事よくできました」かどうかは解らないけれど、

Sさんから。お仕事の完遂祝い?

もっと筆まめになりなさいとの象徴かもしれない。

手漉き和紙。

もったいなくて使えない。

書くのが好きな僕としては願ってもないご褒美だ。

当のSさんは来月のスリランカ行きのための

予防接種で保菌作業中。疲れていらっしゃるだろうに、すんません。

ほんの些細なことなのだけれど、

本人も思いの外にあることなのかもしれないけれど、

心を和まされることってあるよね。

お直しのために送ってこられたお品に、

プチプチでガードしていた。

その止めのシールに思わず微笑んでしまった。

対面販売なら、あなたの顔を見ることができる。

どんなことが好きなのか、どんなことが嫌いなのか。

どういう表情をされるのか、どういう言葉を返されるのか・・・

一つ一つが宝物。

けれど、お荷物として出してしまうと、

もうお荷物は一人歩きしてしまう。

だから、大事。大事。

そんな店でありたい。

ブタも褒めれば木に昇る

「褒めて育てる」

言葉とは、つくづく生かすも殺すも使い方次第だと思う。

千言万語の中から相手の精神状態、生活状況、立場を読み取り、

会いある言葉。

繰り出す言葉が生きる言葉であると思う。

言葉にはいいかげん辟易した、無力だと思った時期があった。

けれど、「一言」「ほんの一行」で・・・

本当に一言で人生を180度変えることもある。

だから言葉は重要なのだ。

あるときから

生きた言葉と死んだ言葉があるということに気付いた。

いいかげんなものよのう・・・

となるか否かは、話し手の意識次第なんだなあとつくづく思う。

とは思うものの、もう大人だからね。よい(都合のよいともいう)解釈のほうをのみ受け入れることに今はしている。

「ブログ見てますよ」

「がんばってくださいね」

訪ねてくださったお客様に一声かけられた。

ありがたいお言葉だ。

また、はりきっちゃおう。

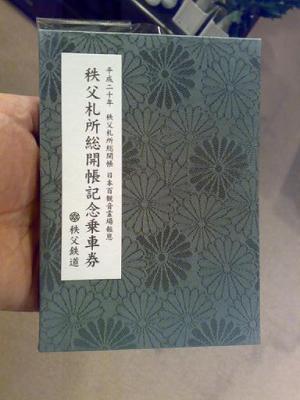

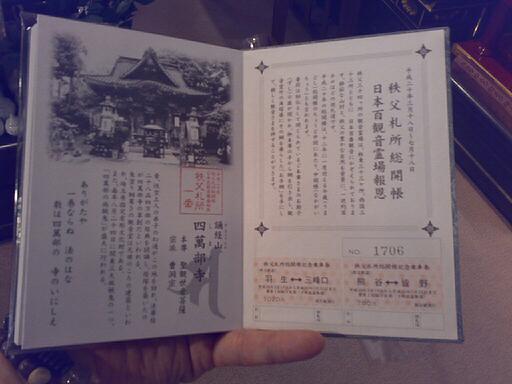

とても乗車券にはみえません。

中にはしっかり乗車券がついてます。

突然のTさんの訪問に面食らう。

週末に行くよ。と聞いていたから、

「店長~ぉ。きちゃった」

と聞きなれた声が背後から

何事かと文字通り驚いたのだ。

「ほい」

と差し出されたのは、霊場行きの電車の切符。

冊子形式になっていて、朱印帖を兼ねている。

なんとおもしろい切符。

鉄の血も湧いてきて、記念としてとっておきたい気持ちもわくが

使うところに意義があるんじゃない?と釘を刺されてしまった。

秩父行きは、片道だけ自転車をばらして輪行(りんこう)しようと思っていたので

渡りに船といえばそのとおりなのだけれど、正直嬉しかった。

気持ちが本当にありがたかった。

忙しい仕事の合間をぬって、状況を知らせに訪ねてくださったのだ。

本当にありがたい。

夕方、久しぶりにTさんから電話をもらった。

「店長~お」

いつもの声だ。

「あ!お久しぶりですね」

「行ってきましたよぉ」

「行って来たんですねぇ」

そう・・・昨日、こどもの日にメールをいただいていたのだ。

「・・・・おみやげ楽しみにネ」

メール文のその部分だけ読んでいて、肝心の「秩父に行ってきました」が

記憶からすっぽり抜けていた。

(なにくれんのかなあ??)

だけが頭に残っているのだから、

人間とは・・・いやこの場合、

TONは、と言ったほうがよいのかもしれないが、

とにかく頂戴することだけは、記憶にしっかり残っていたのだ。

「いつ行くんですか」とTさん。

あ!すっかり自分が、自転車で秩父を廻ることを忘れていた。

まあそれくらい忙しかったのだ。

観音様お許しあれ。

「ロードレーサーも2人見ましたよぉ」

「写真見てくれましたか」

ご家族の写真を添付してくれていたのだ。

お開帳に合わせて家族を連れて回ってきたと言うことで

ご機嫌のTさん。言葉が走ります。

ちょっと僕はたじたじ。

法螺貝を持って登ったらしいが、たいへんだったみたいだ。

その法螺貝を持って僕の結願の日に札所に来て

吹いてくださるとの心遣いなのだ。

僕も風来坊みたいな人間だから、いつパッと飛び出すかわからない。

残念だけどそこまでお願いしたら罰も当たると予見して、

申し訳なくて・・・おみやげだけいただくことに。

(もらえるものだけはしっかりもらうのだ)

「きっと役にたつものですよ・・・」

「なんだろう・・・」

?を残し、

またの再会を楽しみに受話器を下ろした。

「和蝋燭の炎の長さはどれくらいですか?」

店の女の子がお客様の質問に答えられず聞いてきた。

「百匁の和蝋燭だから芯は紙芯だから大きい炎になるよ」

炎の長さまで聞いてこられたお客様は珍しい。

手作業にまた戻るか戻らないかうちに

三十匁のをもってきた。

「これは?」

ムム。

「二十匁は?」

なんだい?いったい・・・

お客さまを見ると若い。

でも目が蝋燭の光のようにキラキラしている。

お話しを伺うと劇で使われるとのこと。

殺陣を軸にした劇集団なのだそうだ。

どうりでみんな役者の目をしているわけだ・・・

いいなあ。

木鉦という仏具がある。

日蓮宗で使用する木魚のような仏具。

叩くとカンカンと甲高い音を立てる。

力強い日蓮宗の勤行にさらに拍車をかけるハイな音が売りの仏具である。

数日前にお買い上げくださったお得意さんのkさんが、音がおかしいよ。

と、お持ちになられた。

Kさんは、「木目の向きがおかしくない?」という。

よくよく見ると、音のよい木鉦は打つ面に対し木目が平行方向になっている。

なのに音の悪いものは、木目が直角方向になっているのだ。

つまり、木目を打っているようなものである。

木場を叩いても音は出るわけがない。

明らかに木取りの製作ミスだ。

「ごめんなさい。お取替えします。」

担当者と僕がKさんに謝ると、思いの外の答えが返ってきた。

Kさん曰く。

「ぼく自身、当たり前なことを当たり前なこととして押し通しているかもしれない。

きっとそれを教えてくださる反省材料なんでしょう」と、自戒を促すため出あわせてもらったと喜んでおられる。取り替えるなんてとんでもないということなのだ。

新たなものは持っていってもらいはしたが、自戒の木鉦はKさんの宝物となった。

さらに、

「これは叩く木鉦ではなく、見る木鉦なのです」

ともおっしゃった。

気付きを与える仏具・・・

腑に落ちた。

蓮が主役の店頭の鉢だったのですが、

いいところまで芽が出るのに、花が開くまでいかない・・・クー

いつか、ボウフラよけに飼いはじめためだかに主役交代。