朝まで待とう・・・

とおもいつつ・・・

ついつい、ついつい結果を覗いてしまった・・・

ら・・・

かたーーー!勝った!

柔道と並ぶ日本発祥の競技種目だけに悲願達成だ!

と同時に永井選手の苦悩を考えると、

この銅メダルは大きいのだ。

朝まで待とう・・・

とおもいつつ・・・

ついつい、ついつい結果を覗いてしまった・・・

ら・・・

かたーーー!勝った!

柔道と並ぶ日本発祥の競技種目だけに悲願達成だ!

と同時に永井選手の苦悩を考えると、

この銅メダルは大きいのだ。

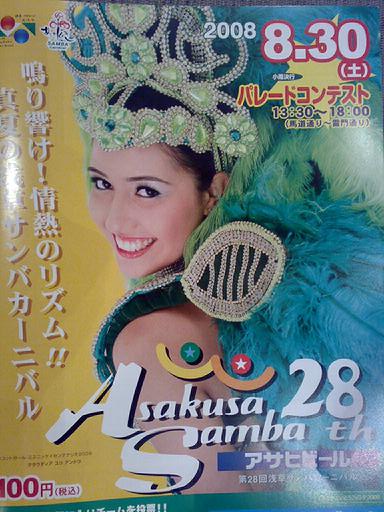

ダンダダンダダン・ダンダダンダダン・・・♪

と狂乱に満ちた熱気に包まれる一日が過ぎると、浅草はもう秋。

浅草サンバカーニバル

故伴淳三郎のアイデアで始まった浅草サンバももう28歳。

初めはいつまで続くやらと思っていたけれど、

なんのなんの、今年はますます盛んになった。

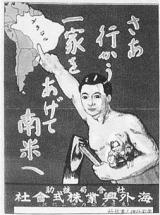

ブラジル移民100周年を向かえ

さらに盛り上がるだろう。

以前コーヒーの勉強をした際に

何気なく飲んでいるコーヒー豆ひとつに、

いかに移民した日本人の苦労の土台があって今があるかを知った。

リオのカーニバルにも「MATSURI」として故郷への思いを残してもいるという。

サンバを見る目が多少変化した。

ぶひ~ん。

負けてしまったようだ。男子チームスプリント。

日本は、長塚智広、永井清史、渡辺一成のトップ選手だったのだが。

これも結果が先に知らされてしまう・・・

http://beijing.yahoo.co.jp/event/schedule/CT

これからテレビで確認。ちょっとトーンは落ちちゃうが、

懸命の走りを応援しようか。

次は国際競技化されてから、まだメダルに手が届かぬ悲願のケイリン競技。

伏見選手に期待。

でもまだまだ追い抜きも女子も個人スプリントもマウンテンバイクもあるのだ。

けど、どこまで日本で見れるかな。勝てば見られるけど。

北島選手が引退と言うことは今日初めて知ったが、

去就は個人の問題。周りがどうこういう問題ではないだろうと思う。

僕は自転車以外あまり興味がなかったし、金の数などマスコミによる前評判は「うざく」感じていた。

けれど、北島選手の勝利後のコメントには関心を持ってみていた。

「支えてくれた周りの人に感謝」「喜びを分かち合えて嬉しい」

のコメントには、少なからず驚いた。

「チョー気持ちいい」で世間を沸かした言葉は、マスコミが今の若者を「象徴するか」のように繰り返し用い、一人歩きさせてしまった感があり、またかいが正直な気持ちだった。

1人の力でのし上がれるアスリートなんてありえないし、そう感じていない、感じれないものはトップになれないのも知っている。

しかし、これでもかと言うほど、映像の一断面を切り取られ人間像を形作られてきた感がする。

今回のコメントに、「感謝」「喜びを分かつ」の言葉が入り、若い人にそれこそ、繰り返し繰り返しメッセージうを流して欲しい。

すかっと晴れ渡る空。

あの日もそうだったんだな。

生まれてはいなかったけれど・・・

今日はお盆であり、敗戦記念日。

神妙にならざるを得ない。

このところ我が家の水曜日は、TSUTAYAの日となっている。

「いく?」

「いく!」

ほぼ阿吽の呼吸だ。

上さんを誘って自転車でスイっと借りに行く。

かって知ったるで赤提灯の裏道を抜ければ、ブロードウェイに出る。

貸し出し半額の日となれば、店内のクーラーも利かないほど熱気に包まれている。

この日借りたのは、藤田まこと主演の「明日への遺言」。

http://www.cinematopics.com/cinema/works/output2.php?oid=8132

映画を観たかったが、忙しくて観そびれてしまった。

前評判だけで、なんとなく消えてしまった感がある。

DVDが出たらすぐに借りようと思っていたのだ。

前置きが長い戦記物が多い中、それは実に淡々としかも

実録的に創りこまれていて、遊びがほとんどない。

歴史映像というとオーバーだが、それに近いものを感じた。

シリアスなストーリーにともに観ていた

子供たちは次々にテレビの前を離脱。

ブッシュによく似た被告側弁護士を演じていた役者が

スチーブ・マックウィーンの息子だったり、脇を固める役者も抜群によかった。

役者家業もこれが最期とこの映画に臨んだ藤田まことの演技が群を抜いてよかった。

靖国神社に15年通い続けても近代史はまだまだわからないことばかりの

戦後っ子のぼくには、新しい発見も少なからずあった。

BC級戦犯への戦勝国の扱い、

そして国内の論調、国民の目線を今一度考えさせられた。

その一点だけでも、

「明日への遺言」は僕にとってその名のとおり

書き残しつまり遺言だったように思う。

ただ、「はい。受け取りました」と自信を持って言えるだろうか・・・。