江戸時代初期の禅僧、鈴木正三(すずきしょうざん)は「萬民徳用」の中で

「人々の心の持ち方が自由になり、人々が心の世界の中で自由に振る舞うことができるようになるためならば、南無阿弥陀仏と念仏を唱えるもよし、座禅をしてみるのもよし、さらには、そんなことは何もしなくても、毎日、自分に与えられたそれぞれの仕事に、精一杯打込んで働いていれば、それが人間として完成していくことになる。」

と、世俗的な職業に励むこと自体が、仏道修行であると説いている。

商活動イコール仏道修行

農活動イコール仏道修行・・・

日本人の行動規範には、そうした仏道修行つまり人格形成の道が

その勤勉さと深くかかわっている。

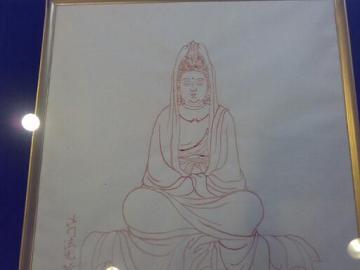

お釈迦様の生きておられた時代には、出家集団である比丘や比丘尼がおられた。

と同時に、優婆塞(うばそく)や優婆夷身(うばいしん)の男女の在家者もいたわけで、お釈迦様の言葉はそれぞれに語られたようである。

しかし、現在に伝わる経と呼ばれるものは、釈迦入滅後、弟子によって編纂されたわけで、

在家信者に語られた言葉は、そこには表されなかったと記憶している。

戒にしても律にしても、出家者のそれであって、在家信者に向かっての言葉ではなかったことを考えると、職業を懸命に勉ることが、仏道修行であると明確にあることは

在家者にとって、何より励みになることなのだと思う。

近江商人の行動規範を作った石田梅岩の石門心学(せきもんしんがく)には、

商人が儲けを生むことの正当性をしっかり謳っている。

一番やりたくなかった商人を転換させてくれた古人の思想。

ふっと思い出した。