得意分野のひとつ。

全くのオリジナル。

得意分野のひとつ。

全くのオリジナル。

めっきり減ったんだよなあ…

何がって?

猫

え!本当?

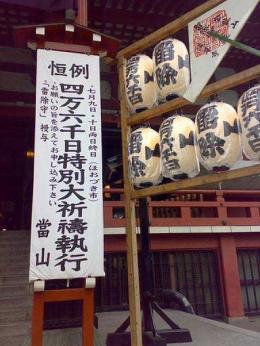

四万6千日が終わったとたんに大雨警報。

雲の状態も重いねえ。

お客様との会話。

ほおずき市ということで

昼間からお酒が入り、ほろ酔い気分でご来店される。

ぼくは、念珠の製作をしていたので、

手が離せなかった。

お客様の独り言が聞くともなしに耳に入る。

値付け前に仮置きしてある念珠を手に取りながら、

「これいいなあ。でも俺なんかダメなんだよなあ…」

「まだ早いんだろうなあ…」

何がだめだというんだろうか。

何が早いと言うのだろうか。

不思議に思い、製作を中断し、

「どうされました?」

と、たずねてみた。

前にこれはいいと思い、買おうとしたら、

「お客様には、早すぎますよ」と言われたのだという。

「早い!」(何が早いと言うのか…)

気を取り直して別のを手に取ったら、

「なんとか菩提樹っていうのだったけど…」

また、店の主人らしき人に、

「それはお寺様の使うものだ。在家は使わない」と断られたという。

どうでもよくなって、置いてその店を飛び出てしまったという。

「尊い人が使うもので、俺なんかが持てるものじゃない」

お寺用と在家用が歴然とあると刷り込まれた感じだ。

(あっちゃー。誰だよそんな事言ったのは)

念珠を持つのに、寺も在家もあるのかね。

逆に問いかけたくなった。

京都を旅したとき、記念に買おうと仏具店に入り

言われたのだと意気消沈気味に教えてくれた。

(うちじゃなくてよかった)

お客様には、仏教のプロもいれば、

馴染みのない方もいらっしゃる。

どう伝えるかは、プロとして、

心を砕いて伝える義務があるのだと思う。

人の振り見て・・・

だなあ。

ついに

雨ーー!

今日はほおずき市、二日目。

ちょっと空模様が、きびしそう…

今朝の6時。

朝早くからもうお守りを求めに人の出は早い。

ちなみに普段は開いてません。

雷除けが有名なんだよね。

避難民キャンプみたいだけど、全てほおずきの店です。

古い画像をひっくり返し眺めていると

紐組の研究画像がゴロゴロ出てきた。

ずいぶんやってたんだなあ…

変わった組み方を見つけると買ってきて

解いてみて、写真を撮って覚えていた。

最近少しさぼりり気味かな…

ずっと以前は、夜中まで営業したんだよ。

浅草は、ほおずき市。

本来、四万六千日の観音様のご縁日に市がたったことが

そもそもなのだから、

本来なら四万六千日を知らずして、

ほおずき市を語るなかれなのだ。

朝の市もいいけれど、

夜店の市がなおいっそう、情緒のある風景となる。

TPとは、測量用語だ。

始点から終点へ測量するとき、一方通行では終わらない。

必ず、往路が正しく測量されたかチェックのために、同じ路線を往復する。

往路から、復路に変わる一点を「TP」と野帳に書き込むのだ。

ぼくの人生では、いつも7月というと、

何か起きる月なのである。

ぼくにとって「ご縁月」とでも言うのだろうか。

7月と10月に離合集散が間違いなく待っている。

だから、その前月になると、若干緊張している。

商人なら、2月、6月は儲からない月というのが定番だが

ここ浅草では、不思議と出逢いが多くあまり当てはまらない。

これも観音様のおかげなのだろう。

だから、6月は売り上げのことで心配するよりも、

7月は何かありはしないかと心配する。

考えると、

父と、友人と、恩師との離別の最も多い月。

考えると次々に思い浮かんでくる。

過去を見透かせる人に言わせれば、

「あんたの先祖と関わりがあるんだよ」

などと、見てきたように説明される。

人に言われて、「はいそうですか」と思わないへそ曲がりが、

疑う心も起こさず、意外なほど腑に落ちてしまうから、

案外素直な性格だと我ながら思う。

人生を変えるほどのきっかけが、

ほぼこの月に集中してきたのだから、

信じたくなくても結果が続いていくと、

心のスイッチはONになっているのだろう。

まあ許して欲しい。

人生の出発点もこの月なのだ。