古い玉と言うことだったが、ムクロジュの玉への羅漢彫りなど、めったに今はお目にかからない。

見難いけれど、しっかり羅漢が彫られている。

ムクロジュの実はさんざん扱ってきただけにあの薄い表皮に彫り込む難しさナカナカのものと拝察した。

ムクロジュは、釈尊生存中、マカダ国の国難にムクロジュの実108玉をつないで念珠とし、国民が一心に祈れば国難から免れると説いた功徳ある実。

古い玉と言うことだったが、ムクロジュの玉への羅漢彫りなど、めったに今はお目にかからない。

見難いけれど、しっかり羅漢が彫られている。

ムクロジュの実はさんざん扱ってきただけにあの薄い表皮に彫り込む難しさナカナカのものと拝察した。

ムクロジュは、釈尊生存中、マカダ国の国難にムクロジュの実108玉をつないで念珠とし、国民が一心に祈れば国難から免れると説いた功徳ある実。

先月の地震で壊れてしまった仏壇を引取りに浅草5丁目(吉原に近い)までキャスターをコロコロ押しながら行ってきた。こういう目線に立つと車や自転車ではなかな見えない町が見えてくる。

お客様の家の近くで。

「ぞうさん」なんて読みそうになる。

これは以前はこの付近が象潟(きさかた)町と呼ばれていた名残なのである。その「象」であってけっしてぞうさんがいたわけではない。

浅草寺の北側に位置する由緒ある町名だった。

昭和39~41年の町名再編の嵐にあい、江戸時代から中にはさらに古い地名が消えた。

浅草猿若町、浅草馬道町、浅草七軒町、材木町、並木町、茶屋町、金杉町、光月町、龍泉寺町、黒門町・・・etc.etc.などなどなのである。

こんなところにしか古い歴史のある町名は残っていないのは実に寂しいものだと思う同時に「まだまだ!どっこい生きているぞ」と自己顕示しているようで、頼もしくもあるのだ。

話は逸れるが、僕の頭の中はロシアとソ連がごっちゃになっている。

青春期までロシアの国名はせいぜい日露戦争に登場するくらいで、「ロスケ」が・・・なんて口走るご老人たちには、今は「ソ連」ていうんだよと、いちいち突っかかっていた。

年寄りはこれだから・・・と、内心思いながら教えていたわけで、まさかまさか、使い慣れていたソ連の国名がロシアに戻ろうと誰が考えただろうか。

ソ連の崩壊時、わざわざ古い国名を持ち出そうとする国民感情には、その国名に民族のアイデンティティーがあり、血のルーツがあるのだろうと思えてならない。

その名の下に一つになろうとする国民感情があったのだろうと推察する。

町名に置き換えれば、故郷を愛する根底に郷里への同郷心があろう。

その名が生まれ、伝えられてきた歴史はいかんともしがたい。

何丁目何番地は識別の記号としてあっても、心のベクトルにはならない。

雷門二丁目と言われるより浅草材木町。浅草三丁目と言われるより浅草猿若町と読んだほうがぐっと来るもの。

国の名まで変わった時代なのだから、

町の名が元に戻るなどわけないではないか。

しかも由緒歴史ある名称が復活しておかしいはずなど。と思うのはTONだけではなかろう・・・

まだ水煙の上の玉はおとしたままね。

心棒は曲がっていました。

鯉のぼりが元気良くて勇気付けられます。

五重塔院の下に眼を移すと・・・

なにやらインタビュー中

アメリカ人?のクルー?どこだろう

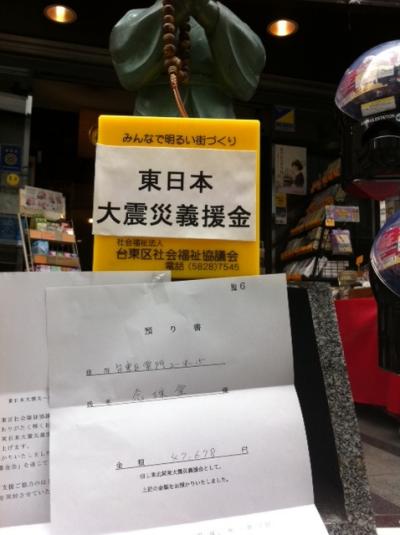

なかとも君が、雨の日も風の日も毎日がんばって集めてくれた義援金です。

今日、社会福祉協議会から預かり状が届きました。

いつもの協議会の募金ならば、半年くらいで集まるような額。

それがわずか一ヶ月で・・・

関心の高さを感じます。

それだけにまた、責任も感じるけれど・・・

まだまだ終息しない被災地の状況を考えると、

これからも息の長い募金活動が求められている気がします。

なかとも君がんばろうね!

みなさま、浅草においでの際は、なかとも君の頭をなでなでしてあげてくださいね。

そして・・・

募金もわすれないでね。

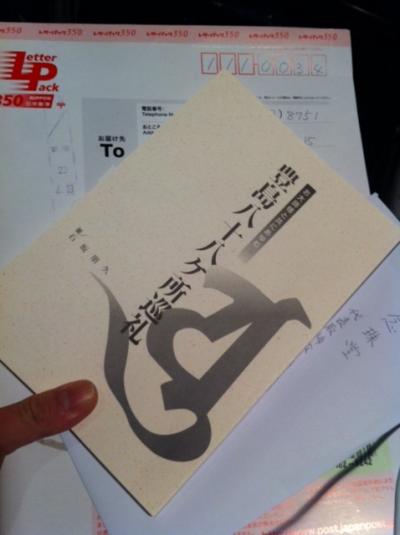

思いがけない来訪でご縁をいただいた。

当店でも置いていただけないかと問われたのだが、販売できる自信がなくて今回はお断りするしかなかった。

ただ、すこぶる興味があったので、図々しくも1冊わけていただきたいとお願いすると次の日には手元に届いた。

なかなかの力作だった。

1800円は安い買い物と思わされる。

手元に全国の巡礼の資料がある。

すでに歩く人もいないような霊場もあり、総数を見ると脅威を感じる。

日本の人々の心に住む・・・住んでいたというのが正しい表現なのか・・・

信仰心が形となったものと思うと凄まじいばかりの信仰心に培った日本と言うことになる。

今、こうして徐々に身近な霊場が粋を吹き返してくることに、一条の光明を見、感じるのは、けっして自分だけではないだろう。

僕が土木技術者の卵のころ、何度も壁にぶち当たっては激論になっていたことがあった。

どんな激論かと言えば、例えば川なら川の護岸を設計するとき、どの程度の川の断面にし、どれくらいの河床勾配に持っていけば、河水は安全に流れるか、そのために川の流域面積を計算し、都市部や山間部で変化する流出係数を決め、最終的に断面を決定していく。

そのときには過去の災害を紐解いて考慮していくわけだが、その段階で、災害規模を30年に一度なのか50年に一度なのか、100年に一度なのか考えて安全率を出していく。

その安全率のとりかたが新米技術者には、最大公約数的な取り方ができないのだ。

ついぞ「安全なほうが良いに決まっている」

そう独り決めして、基礎設計をしてしまう。

すると、先輩から「なにやってるんだ!」となる。

「何故ですかとなる」

まったく言うことを聞かないから、それを聞いていた上司からダメだしがくる。

「西ちゃんそうはいかないでしょ」「何円かかるの?」

若気の至りで、勝てないと薄々思っても、はむかう。

「人の命とお金とどちらが大事なんですか」

とやるから埒が明かなくなる。

今思うと、技術屋は最高のものを造りたいんだよね。

先輩も上司たちも。

最期は、「今は暫定値でも全体を完成させるのが優先なのだ」

で、議論は納得いかないまま終息させられる。

でも暫定値は、いつか納得値になっていくのがおちなのだ。

技術屋は、いつも理想論と経済効率論とのギャップに鬩ぎあう。

「想定外」と言う言葉を聞くと、いつも当時の激論が思い出される。

「想定外」なんて実はない。

予想はしていたけど、できませんでしたと言うべきなのだと。

だから設計強度をしっかりと表に出して、それを越える天災が起きた場合の対策をしっかりマニュアル化し、日頃から浸透させておかなければならないのだ。

それを怠っていたのだと。

少なくとも。技術屋なら。