浅草のそら

浅草のそら

RENGE

18kの五鈷杵

シルバーの五鈷杵は以前よりあるが、18kをと言うことで特注させていただいた。

細かなディティールもしっかり出ていたので、ちょっとひと安心。

シルバーとの比較です

こういう時代です

この店を始めて四半世紀。

参拝や観光でこられる人も本当に変化した。

僕が対応し一番初めに来店された外人さんは、ポーランドの雲水さん。

東西冷戦時代の東側に立つ国から禅を求めて命がけで渡航してこられた青年だった。

言葉もわからないのにすっかり意気投合して、あれこれお世話させていただいた。

感動的な出逢いだった。

バブルが去ったあたりでは、欧米か香港辺りからの渡航客が多かった。

今はと言うと、浅草の町ではすこぶる多くの言語が飛び交っている。

欧米や韓国、台湾はもとより中国と言っても広東語もあれば北京語もありタイ、ベトナムの言葉も。ほんに

そんな中だから、多言語に対応するのは、もうボディーランゲージに頼るほかはない。

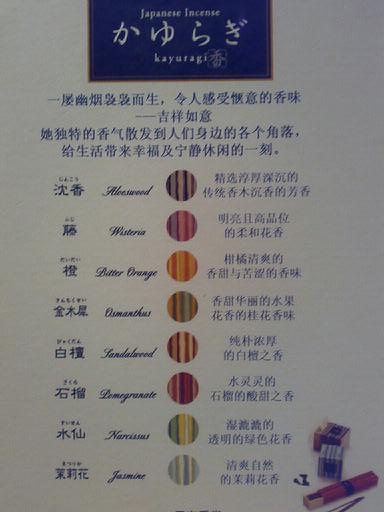

中国語での商品説明。

読んでみて下さいませ・・・

浅草のそら

三社祭の反芻

お祭りが終って4日も経つのに、今年は何となく余韻が抜けない。

去年は、梅后流かっぽれのお師匠に最大援助をいただいての百人踊りや、江戸源流の葛西囃子保存会のお囃子の屋台、そして商店会のくじ引きなど初めてのことばかりの連続で頭がどうかなるほど忙しかった。

けれど、祭りが終わればとたんに、非日常から日常にすかっと切り替わってしまえた。

今年はどうかというと、股木(またぎ)提灯を立ち上げ、商店会員であり友人の「皇の会」(すめらぎのかい)への協賛で、雷門前のお囃子の屋台に協力させてもらったのみで、忙しかったのは友人だけで、TONちゃんは去年比べたら月とすっぽんのお気らくもんだった・・・

そのせいと言うべきなのか、どことなく僕の中ではいまだに祭りが続いてしまっている。

歴史と伝統のある町だけに、新しい潮流を起こそうとすることに対して、並大抵のエネルギーではできなかった。それだけは言えることなのだ。

お囃子はいらないと言うところで、祭りにお囃子がなければ寂しいと思う気持ち、祭りに来られるお客様方に奉りらしさを伝えたい、を形にさせてもらった。

でも蓋を開けてみると、予想以上の喜びの声が耳に届いた。

ありがたかった。

神輿を担ぎにここに来た人たち、見物の人々、道を埋め尽くす人々から

「浅草らしい雰囲気に堪能した」

「さすが浅草のお囃子はよかった」

「また聴きにきたい」

「お神輿も良かったけど雷門前のお囃子はすばらしかったよ」

「うちの祭りにも来て欲しい…」 etc. エトセ

の、声があまりに多く寄せられたことだった。

本番前日、全ての準備が整いかけた夕刻、あとは明日だね。という直前になって、お囃子の屋台の手直しを指摘され、当日の朝まで徹夜して直すということもあったりと黒この部分では必死にぼがいていた。

上げたらきりがないほどのことがあったけれど、お客様の喜びの声をいやというほど聞かせてもらったら、全ての苦労がいっぺんに吹き飛んだ。

また来年もお囃子で賑やかしたいものだと思っている。

無形文化財に指定されてもおかしくない方々なのだ

屋台からの眺めはこんな感じになる

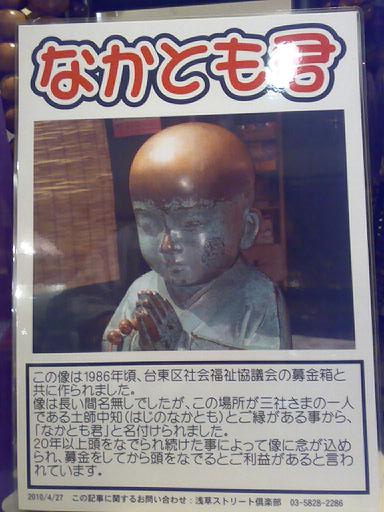

なかとも君

友人の作によります。

「小僧さん」で通っていた小僧さん。

小僧さんじゃ寂しいよね。

というわけで、大川から掬い上げた観音様を初めて自宅に祀った土師中知にちなんで、「なかともくん」と名づけてくれました。

とにかく、ご来店のお客様に限らず、通りすがりの皆様にも頗るかわいがっていただけるので、頭、お鼻、お肩、足、お腹、腰、おめめ・・・とぴっかぴかになってしまったのです。

よく見ると、目が開いてきたみたい・・・