都庁から

中心あたりに本当はスカイツリーが見えている。

肉眼では多少影が見えるがレンズには乱反射して写らない。

スカッとした火にまた見たいものだ。

黄砂?

用事で都庁に出向いた。

ついでにスカイツリーを見たくなって45階の展望室へ。

なんだろう・・・か。

もやかとも思ったが、やけに黄色っぽくも見える。

黄砂かな。

エレベータ前で案内していた若い人に聞いたが「黄砂」なんて知らないと言う。

黄砂。

死語かい。

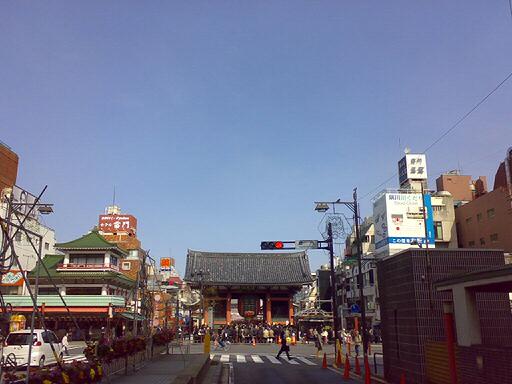

浅草のそら

ばっかじゃない

春のゴールデンウィーク、秋のシルバーウィークを地域ごとに分散する法案が浮上しているそうな。

今の連休の状況は、観光地へのアクセスが集中しすぎて、せっかくの休日が渋滞で大変だからだとか・・・

迎える宿泊施設や観光地側も断らなければならないほどの事態が生じるからと言う理由らしい。

夫婦別姓法案等も含めて、民○党の考える事って、日本人のアイデンティティーをぶっ壊すことが目的なの?

って???が次から次に生まれてくる。

国民の休日の意味合いがわからず(ちゃんとおせーてないもん)単なる休暇、お休みと考えるむきも中にはあろうと思う。

が、どうであろうか。

休みたいなら自分で好きなだけ有給を取ればよいのであって、わざわざ法律上で国民の休日にする必要がどこにあるの。

しかも地域ごとに、北海道は5月の第一週、東北は5月の第二週、関東は・・・

だという。

そのうち正月休みも1月の第一週は北海道、1月の第二週は東北・・・

お盆休みも8月の第一週は北海道、8月の第二週は東北・・・

となりかねないぞ。

その日にちに意味があるのであって、記念日としたより内在している精神的な意味あいを知らしめる役目が国にはあると思うのだ。

単なるおやすみ欲しさの休日では実は恐ろしいわなが待ち構えているのだ。

民族としてのアイデンティティーを失うという落とし穴。

自○党の政権下であったけれど、成人式や体育の日やその日にちに意味を持つのに・・・

休みを増やす為に第何曜日の月曜日だのと変動するようになってしまった。

例えば成人の日を例にとれば、1月15日としたのは、この日が小正月であり、かつて元服の儀が小正月に行われていたことによるのであって、大人の仲間入りを果たす歴史的な日にちだった。

(そういう意味では三社祭りも人が集まりやすいように土日に移動した。3月18日がもともと観音示現にまつわる火なのに・・・後の人の勝手で変更してしまうことは、同じような事である)人が人の都合で運用してはいけない事だってあると思うのだ。

休日にするほどの大切な日にちって何だろうってちゃんと教えなきゃいけないし、伝えなきゃいけないんだと思うよ。

今年の結婚記念日は忙しいから第4週の何日ね。

やあ今年の誕生日は、お父さんの都合で3週の月曜日にしよう。

なんてなったら、それこそ夫婦喧嘩、家族からの総スカンを食うのが落ちだろう。

ふざけんじゃないって。

休みを取らせたいなら、「国民の休日」という名称で充分。

この場合の意味なんてない。休みにしたいからでいい。

この法案は観光庁案という。なら、文化庁は日本の文化を守る上で絶対反対と唱えるべしと思うTON店長なのだ。

浅草のそら

嵐の後の静けさ

過ぎてしまえば、あのお祭り騒ぎも、喧騒さも何処へやら。

東京マラソンも終って3日も経っていたのだ・・・

走る人たちはもう次の大会に心は向いてしまって、もうここにあらずだろう。

マラソン終了直後にスポーツウーマンぽい都のスポーツ課の方が、状況調査方々顔を見せてくれた。

そして今日、

「ご迷惑をおかけしました」と大会関係者が挨拶にこられた。

「今年はいかがでしたか」と心配そうな面持ちだったけれど、規制線を張られなかったことで何とか助かりましたと述べると、ホッとして帰られた。

本当は普段の売り上げの半分にも満たなかったのだけれど、野暮なことは言いっこなしにしたかっただけなのだ。

あちこちで苦情を聞く立場も辛いよね。

フー・・・

これでやっと嵐が終った・・・。

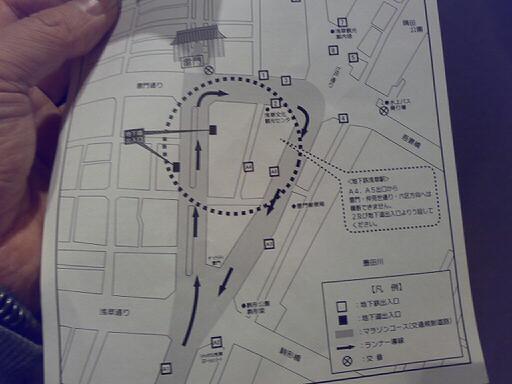

当日はこんな地図があちこちで配られました。もっと抜け道あるのにね。

でも効果は絶大だったろうし、何より道を尋ねれるという安心感が何よりだったと思うのだが。

今度はぜひ二色刷りにして抜け道をもっと書き込んで欲しいな。

浅草のそら

オニキス+メノー片手

真宗用にお仕立てしました。

浅草のそら