日枝神社

芝崎町

浅草のそら

朝歩き1ヶ月目

朝歩き初めて一ヶ月。

お不動さんの日から始めたからなんとなく三日坊主で終わらずにすんだかな・・・

春には自転車で巡礼に行きたいし。

野麦峠も行きたいし。

くたばりたくないもん。

ようやく足も戻りつつある。

おかげで2kg、体脂肪で2.5%減。

でも朝から腹が減って減って・・・

困っているTON店長です。

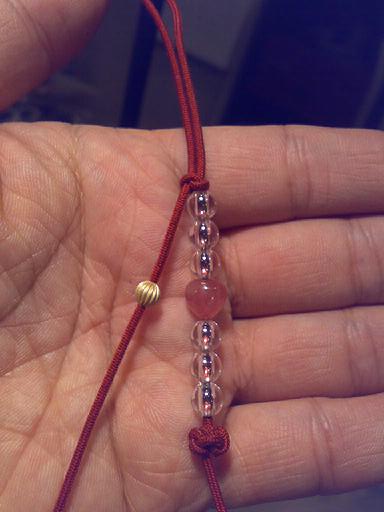

ストラップ試作3

インカローズのハートがポイントです。

ストラップ試作2

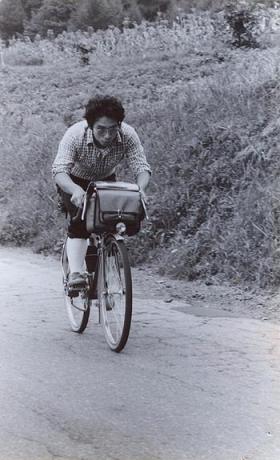

友人の記録

20歳を過ぎての記憶は確かと思っていたけれど、なんのなんのスポットでしか記憶にない事に改めて気付かされた。

最近訪ねた古い自転車仲間にお願いしてた「昔クラブで一緒に走ったコースを教えてよ」

気軽にOKしてくれた。

ツーリング記録が昨日メールで送られていた。便利な世の中だ。

添付されていたエクセルを期待半分、恐る恐る開く。

78年に僕と数人で結成したクラブも今年で丸30年。

結成2年で発起人の僕が抜けてしまったのに頑張ってくれていた。

僕の現役当時の記録を眺めているとまあよく走っている。

これ以外も一人でコツコツ走っていたのだから文字通り自転車漬けの毎日だった。呆れる。

ただ、その資料を見ていて愕然とした。

全く覚えていないコースが多い。自分で計画したはずなのに・・・

自転車を復活させたら、一人で超えた想い出深い野麦峠をもう一度越えたいと思っていたのに、すでにクラブ時代に走っている。

十国峠、志賀坂峠

う~ん

まったく記憶にないぞ。

79年1月28日◇箱根・黒白林道、明神林道

2月17・18日◇伊豆大島

これまで最多の15名参加。新婚夫婦も

夜、トランプゲームで盛り上る3月21日 ◇中井丘陵

前回の余勢を買って10名参加

震生湖畔で昼食4月20~22日◇十石峠、志賀坂峠

山間の一軒宿・奥多野館の原始的な風呂

が印象深い5月4~6日 ◇阿武隈

初の全日程晴天 腹ぺこの犬仏林道

混浴の湯ノ田温泉6月10日◇明神峠

世附への下りでパンクの連続。困窮。7月21~25日◇津軽半島

竜飛岬の夕日 雨の増泊林道 十三湖畔

のオオマツヨイグサ群落 三升酒飲 蛍の群

斜陽館 りんご畑の中の道 ねぶた製作場

8月18・19 ◇静岡・井川

豆列車 ダム内部見学 流しソーメン

富士見峠9月22~24日◇野麦峠

笹に覆われた旧道の押上げ

お助け小屋泊

松本から高山へ

10月9・10日◇三浦半島

14日 ◇ヤビツ峠

28日 ◇箱根、奥湯河原11月17・18日◇房総・嶺岡林道

帰路、久里浜から全員自宅までラン12月16・17◇山梨県道志村

日野出屋への集中ラン

囲炉裏 竹トンボ 竹筒の燗酒

そのうち写真も送ってくれるという。

さて・・・

覚えているかしら。

雪だねえ・・・

寒いなあ・・・

傘だけじゃ寒いよ。

積もるなあーーー。

雪。

浅草のそら