黒ローソク、米糠ローソク、菜種ローソクとどれも新種。

パラフィンワックスの石油系で作るローソクとは一種違う明かりが楽しめる。

残念ながら、日本の国内ではローソク文化が縮小傾向にあることがなんとも寂しい。

ローソクの炎って実は癒し効果抜群なのにね・・・・

ちゃんと火の始末さえすれば、気持ちの良い明かりとして身近に癒し空間が作れるのに・・・

数珠、念珠のオーダーのこと。 試験的に創ったりしました。

黒ローソク、米糠ローソク、菜種ローソクとどれも新種。

パラフィンワックスの石油系で作るローソクとは一種違う明かりが楽しめる。

残念ながら、日本の国内ではローソク文化が縮小傾向にあることがなんとも寂しい。

ローソクの炎って実は癒し効果抜群なのにね・・・・

ちゃんと火の始末さえすれば、気持ちの良い明かりとして身近に癒し空間が作れるのに・・・

お付き合いしている仙台のお寺は震災時大きな被害を受けた。

島だったこともあって復旧も未だに進まないという。

何より檀家さんたちの心配ばかりしている。生活の手段まで心配りしている姿には脱帽する。

そんな住職が、檀家さんが作ったと見せてくれたのがショルダーバック。バックは専門外だから扱えないけど念珠袋なら・・・ということでこの袋が生まれた。着物生地に浴衣の裏を付けている。東北の素朴さがどことなく現れている。

こんな形でも被災地とつながっていたいと思う。

わずかなことでしかないけれど。

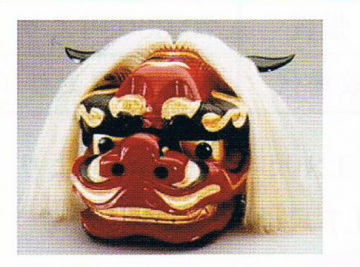

これくらい太い毛が欲しいな・・・

なんて思わないでね。

かつらじゃありません。

答えは・・・・

こちらでした。

獅子頭の毛でした。

馬です。

塗香のニュータイプです。

初めから容器に収められていて密閉式。

ポンポンと手の上でたたくだけで香が出てきます。

ラベンダーと桜の香りは塗香としては斬新。

白檀や人口に慣れているTONでも思いのほか香りは馴染みました。

伝統的な塗香もいいですけどね。

癒しのCDはお店にいらして頂いたお客様にはご存知と思う。

常に店内に流れるBGMがこれだ。

随分長いあいだ使用している楽曲ながら全く色あせない。

そのニューバージョンをいくつか増やしてみた。

最近は様々なものが生産終了を迎えて一頃のように選ぶ楽しみが減ってきた気がする。

香木を楽しもうとするとき、時間があれば炭団に火を入れて、灰に潜らせ銀葉を使用して香木の力を十二分引き出すようにして楽しむのだ。。。。が、

そんな時間が持てないときは電気香炉は実に有益だった。

「だった」という表現は・・・つまり・・・もう・・・ないということなのだ。

以前は、各社ひとつや二つのレパートリーを持っていた。

電気では危ないから触媒の原理を応用したものまでリリースされていた。

そのうち、ひとつ消え、二つ消え・・・・

なくなった。

全然というのではないが唯一残ったのがこの香炉なのだ。

温度調節つまみがついているので、香木の微妙な温度管理がらくちんそのもの。

実にありがたい。

電気香炉のよさは時間が短縮できることもさることながら、雑味がないこと。

香席で焚くのではないから灰も使い回ししているから、灰にわずかな匂いがある。時間があれば灰も焼いてしまうのだが、そんな時間はないし、炭団も、充分火が回っていないと炭のにおいがたつ。

電気香炉の場合はそれがないので助かる。

これははじめて使ってみたけど、なかなか優れものだった。

またいろいろ手持ちの香木を楽しむ事ができそうだ。

松本明慶の巳年の彫りものです。

可愛いでしょ。

僕のiphonケースは「二重金剛杵」。

良縁をもたらし固い絆をもたらすということです。

(なるほど。どおりで・・・(^^)

シールにしてよかったのかなと思うほど貴重な図絵なのです。実は。。。。。

左から、

「如意宝珠」意のままに願いをかなえる意。

「二重金剛杵」

「金剛杵」仏の智慧を顕し真実の自己を見いだす意。

「利剣」苦難を切り開き悪しきものを打ち払う。

と言う意味がそれぞれにあるのです。

風神雷神です。雷門の正式名称は「風雷神門」ですが、風神の名前は何処へやら。肩身が狭くてかわいそう・・・ということで・・・

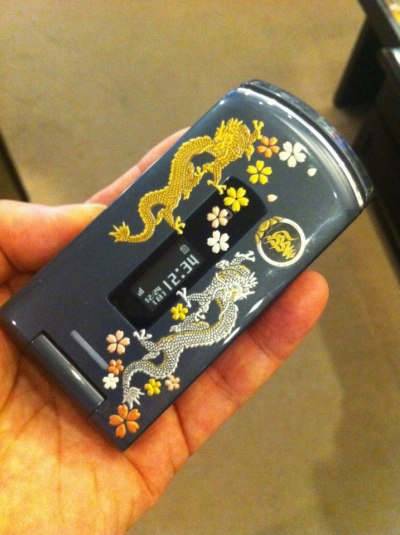

金龍と銀龍と散り花の競演です。

仏教の匂いのしない柄で。

以前は梵字とか仏像とかのみで蒔絵風に飾っていたけれど、最近は他のデザインのものとあわせ技を使うようになってきましたよ。

今まで見なかった産地の沈香に興味津々。

さてどんな香りかな。

簡単に香りを出してみるとなかなか甘くっていいのでは・・・

以前だと乱暴な時代だとつくづく思う。

目の前でライターを取り出し着火し、沈香木の下から燃やすのだ。

産地ではまだそんなことをやっているとは聞くが、日本ではさすがに見なくなった。

だって、伽羅ほどばかげていないけど・・・

金の値段に限りなく近づいてきているのだから・・・・

御木先生の絵も秋らしくしました。