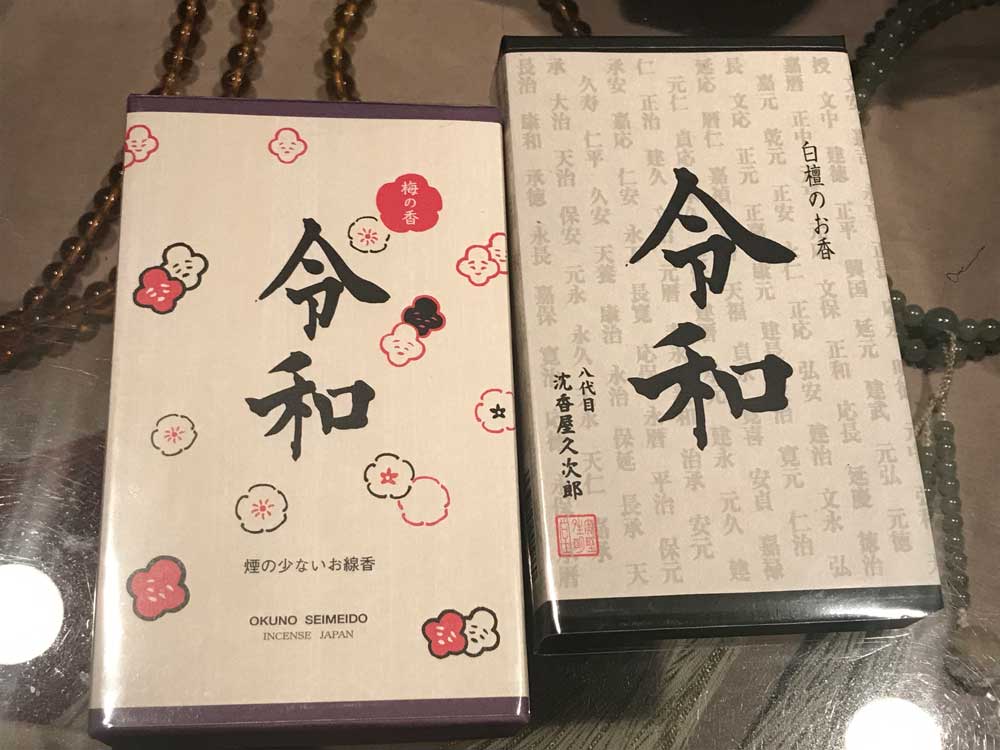

昨日入荷したので、早速ディスプレーした。午前中の話し。

午後三時ごろ、商品棚を見るとない。

ん?

気付いたのが遅かった。売り切れちゃった。

ためしに入荷しただけだったので、30箱しかなかったのだがそれにしても足が速い。

「令和」という新しい御代への期待がそうさせているのだろう。。。か。

お買い上げのその節は「浅草の香り」もセット買いして欲しいなぁ。

TONのお願い。(´▽`)

TONちゃんの勝手な思いをいつも考える、お客様のこと、浅草念珠堂のこと。。。

昨日入荷したので、早速ディスプレーした。午前中の話し。

午後三時ごろ、商品棚を見るとない。

ん?

気付いたのが遅かった。売り切れちゃった。

ためしに入荷しただけだったので、30箱しかなかったのだがそれにしても足が速い。

「令和」という新しい御代への期待がそうさせているのだろう。。。か。

お買い上げのその節は「浅草の香り」もセット買いして欲しいなぁ。

TONのお願い。(´▽`)

TONは、仕事でヘタたっていない限り、コケコッコと一緒に目を覚まし、台東区の東西南北の境界線まで足を延ばすのを日課にしている。まぁ…東は目の前の隅田川が墨田区との境界だからものの二三分で終わってしまうので、スカイツリーを越えて江東区の境界あたりまで走る。

都会の真っ只中、行けども行けどもコンクリートジャングルであることは否めないのだが、とは言うもののそれなりに四季を愛でることができる風景はちゃ~んと、というか案外用意されている。

人の営みがある以上、どんなに小さかろうが、自然があちこちに用意されているし、猫のひたいほどのお花畑も生きているものだ。だから365日続くのだろうと思う。

八重の桜が満開を迎えている。ここは浅草観音が示現された場所。

1400年前の故事であるから見たわけではない。けれどお堂が今に至るまで守り続けられているのはすごいことだと思う。

駒形堂を囲むように植樹されてる八重桜は、お堂(馬頭観音さま)を荘厳しているかのようである。

そうそう!今月の19日は駒形堂の大祭なのであります。花散らしの雨や風が吹きませんように・・・

今日は南行きで両国まで。

横網町の東京慰霊堂携帯の桜がどうなったかなということで心が誘われた。

もう盛りは過ぎてだいぶ花びらは落ちていた。

震災記念館も新装オープン。とは言っても文化財です。修復が終了してました。

昨日は久しぶりに20代から趣味にしているツーリング車(自転車)の職人がより集う展示会に足を運んだ。

時間の余裕など全くない中でのこと、とんぼ返りはいつものことながら、マスプロメーカー品や、新素材品に溢れている昨今の風潮に一石を投じているハンドメイドの工房の集まりというので、矢も楯もたまらず出かけた。アイデアがあふれているし作り手の姿勢に教えられることが大きく、魅了される。念珠職人の技に対して襟を正される部分もあって面白かった。

そんな午前中を足早に終えて店に戻ると、前職からお付き合いさせていただいている、といっても自転車趣味仲間でもあるS氏が間髪入れず訪ねてくれた。

彼とは30数年前に横浜の鶴ヶ峰にある彼の自宅に前職の営業で伺いお客様となっていただいた。それからの付き合いなので、それだけでも結構長きに渡る。

めっきり初老の雰囲気を醸すようにはなってはいるが、多趣味は相変わらずみたいだ。 大学時代にはフレームも自作してすっかりその魅力に取りつかれ未だに深い造詣がある彼なのだが、身内を国鉄の事故で青年期に亡くしたこともあって、信仰深くもあり、お寺談義にも事欠くことはない。自転車、鉄道、お寺、終活談義を終え立ち上がろうとした時に

彼から「もう何十年になるかね?」

付き合い始めての年数を確かめようとしたのだ。

話題を誘うので、前々から気づいていたことを口にした。横浜の自転車屋に行っていた時からの付き合いだよと言ってあげた。

昔、横浜では名の通った趣味人の主人(故人)の経営していた自転車屋があった。主人の鬼籍入によって今は店は閉じてしまったが、彼はそこのアルバイト。TONはその店が主催するクラブの一員ということで、実は接点があったのだ。かれは全く覚えていないしTONもいくつかのキーワードが合わさるまで全く気付かなかった。指折り数えると50年の長きに渡る。

そ。半世紀のお付き合いということになる。案外こんなものなのかも知れない。

気づいていないだけで。

不思議なものだ・・・・

門松は冥土の旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし

とんちで有名な一休宗純禅師の狂雲集に収められた中の一句。

めでたいめでたいと門松を建てて正月を祝うのもいいけれど、着実に死にいく道の一里塚でもあるのだよと浮かれて足元を夢や忘れるなと言われているようだ。

正月の三が日京都の町中に髑髏(しゃれこうべ)をくくりつけた竹竿を持ちながら歩き回ったとか。。。

美形だ、醜いと騒ぐでない、皮一枚めくればもとは髑髏。

売上の高い低いに動じるな、一年通せば元の木阿弥。 TON作

物事に動じない不動の心で常に有りたい平成31年でありたいものです。

今朝も朝の6時には隅田川沿いを走っていたTONです。昨日とは打って変わって白鬚橋を回って帰る頃まで、ほぼ人のいない風景が楽しめました。今戸橋、待乳山聖天さんの角を西に折れて浅草神社、浅草寺に向かいました。7時を少し回っていたけどお参りには制約は受けないで済みました。やはりお参りは早朝に限ります。

朝の光が美しく写真を残しておきたかったけど、あいにく携帯を持たなかったので、残念なことをしました。明日も行くかな。。。

歩道の方がガラガラで急ぐ時は歩道の方が歩きやすいですね。

歩行者天国でのんびり歩けるのも、裏方に徹する人たちがいてくれるおかげと感謝です。

そういえば浅草警察の署長さんは機動隊出身の方が多かったっけ。。。親しみが湧くよ。

文字通り行雲流水です。

それにしても鴨さん足が寒くないのかな。。。

初日の出を見たくて少し早めに走り始めましたが、南千住の公園で日の出を待っていると、ゆっくりゆっくり杖をついて歩くTONよりはるかに年下の男性がおられました。

それをかばうように息子が付き添い手を出さないようにつかず離れず、夜明け前の一番冷え込む中、親の歩行をジッと見つめる姿。胸が熱くなりました。

出来て当たり前。やって当たり前。あって当たり前・・・・。

いや違うんだ。

その光景はTONに、言葉を超えたことばで語りかけてくれました。

ここまで来たかいがあった。元旦の朝でした。

和ろうそくは、燃える炎がとても綺麗である。

炎のゆらめきに陶酔する。そんな人気のある商品の一つである。

だけれども・・・取り扱いを知らないばかりに、不良品と思われて苦情をいただくこともある。

今は洋ロウソク、つまり石油系の材料を元に細い糸芯を通したものが主流で、一度火をつければ安定した炎が最後まで保たれる手間のかからない優等生しか知らない方が多い。

和ろうそくはそうはいかない。和紙を細く巻いたものを芯に使用して溶かしたハゼの実の蝋に何度何度も浸して太らせていく。

洋ロウソクと比べると比較にならない太さの芯が使われている。

また、芯自体も和紙を巻く関係で中空となる。ということは煙突効果で蝋燭下部から空気を吸い込むということだ。その空気の供給で着火した炎にふいごの原理よろしく風が送られる。そのために和ろうそくの炎は大きい。

初めて使われる方は炎の大きさにまず驚く。そして消えにくいことにまた驚くことになる。

問題は、火をつけて放っておけば紙芯は炭化する。炭化した芯は空気の通りの邪魔になるし炎の原料の蝋を吸い上げられなくなってくる。解決方法は、燃え残った炭化した芯を取れば済むことなのだ。

∴ゆえに、芯を切る作業が和ろうそくにはついてまわるということ。

良い明かりを楽しむためだもの、手間を惜しまないで欲しい。

安全に使っていただくためにも、和ろうそくの特徴を知って文化としての和ろうそくを大切にしたい。

何とも言葉で表現できない、和ろうそくの炎のゆらめきを楽しんでいただきたいものだ。

今日は勤労感謝の日。世の中はお休み。当店は営業中。勤労に感謝しながらね働くの。

昭和一桁の母は、勤労感謝の日と言う言葉を、TONが子供のころから口にしたことがない。

だから僕の記憶には「新嘗祭」の名が刷り込まれている。

天長節、神嘗祭・・・戦前生まれの人間に育てられたものは現代用語への置き換えに苦しむこととなる。

けれど、その言葉の意味を調べれば、自分が日本人だというアイデンティティーに関わるほどの含蓄のある言葉だったのだと知らされる。

戦前の日本人と戦後生まれとは文化のハンモックがまるで違っていたことに気づかされる。

新嘗祭とは、旧法に

「天皇が新穀を天神地祇に勧めて神を祀り、身ずからも食す」とある。

その年に収穫された新穀を皇祖の天照大御神を祀る伊勢の皇大神宮に天皇陛下が奉り神恩に感謝される大祭は神嘗祭であるが、新嘗祭では高祖、八百万の神々に奉る。

西洋的に平たく言えば収穫祭ということになるのだろうか。五穀豊穣は人が生きて行く上で最も喜ばしいことである。それを感謝する。何とわかりやすく美しい慣習ではないか。と思う。

米の生産も消費も落ち込んでいる昨今(そのくせ食料自給率は落ち込む一方とか)、五穀豊饒にに対する感謝の思いを端的に表す文化の希薄、消失が米消費の減退につながっているのではないのかとおぼろげながら思うTONなのでありました。

さっきフェースブックをチェックしていたら、過去のお知らせという機能があって、7年前の今日東北に向けて旅たったことがわかった。

7年前。震災の年だ。

震災の計画停電もまだ冷めやらぬ頃だっただろうか。3.11のあとかき集められるだけの生活物資を被災地に送り、商店会で寄付を募りその年に行おうと思っていたイベントの経費を合わせて、大船渡小学校に送った。ほかにできることはないのかと探し回っていた。閑古鳥の鳴く自分の店の状況はこっちに置いて。なんだか走り回っていた。

そんな中、ひょんなことから東京芸大の学生たちが渾身の思いで制作した巨大猫のオブジェ(元はお神輿)を引き継ぐこととなり、商店会で預かることとなった。元は神輿である以上これは浅草神社に一肌脱いでいただこうと、突然のお願いを受け入れてくださり神楽殿横にて鎮座しお祓いをも受けた。

夏の暑い時期にお座りいただいて、会の中で協議しているうちに、商店会で客寄せパンダにするよりもそれ相応の場所があるだろうとなって、ならば被災地の復興に役立たないかとなり、宮城県石巻市の洋上に浮かぶひょっこりひょうたん島のモデルとなった。

田代島、通称ねこ島(人間より多い猫たちの島)が同じ猫同士よいのではという話となった。島の被害状況は伝わってこなかったが、話を聞くと相当な被害が出ていた。

話はとんとんびょうしであれよあれよという間に進んでいき、7年前の今日、北帰行ということになった次第。

とにかく北に向かいたかった。じっとしていられないというのが僕の本音の部分だったと思う。

石巻ー大船渡までの道中は僕の人生観を変えるほどの凄まじさを持って迎えてくれた。

http://www.1miya.com/goemon8.html

最近入手した。

可愛い絵柄が沈金っぽく描かれていて、はて?と思う代物なのだ。

TONはそこは女性に囲まれて育ってしまった性格上、一発で見破る。

ポンポンですな。。。

案の定ポンポンなのだ。

何のポンポンなのか。

写真のものは、ラベンダーのポンポンなのだ。

他には、白檀100%のものあり、生薬の混合のものあり。

とどのつまりは、「塗香」ということになる。

おまけに、こんな細工まで。

テクマクマヤコン、テクマクマヤコンぶたになぁ~あれ。

お!かなってる!