明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

全~~~く季節感を無くしてしまったようなここ最近の暮れ正月なのだが、今年(去年か)はさらに輪をかけた感があった。ただ、やり残しがあるようような焦燥感だけが仕事の原動力にはなっていたのが正直なところ。

それでも元旦の朝は若い頃からの習慣?からか初日の出に祈るなんて洒落た気分が湧いてくるのだからルーチンは大切に。だ。

でもそのルーチンも手抜きをした。常ならば、必要以上に早くに目を覚ませ、それすら体内時計で勝手に起きれたものなのだが携帯の目覚ましに頼って、スヌーズ機能まで起動させて2回目にやっと起きたのが現実。

いかんなぁ。。。と思いつつもさっと着替えてさっと出て行くところは憎い。

この時間に歩き出すのは久々だ。

たったか走れたときはいつも夜明け前だった。

膝と腰を気遣って歩きに変えてからは、夏でない真冬の季節、早足とはいえ汗が噴き出すには時間がかかるわけで、おひさまが顔を出してから始めようとなってしまった。

またいずれそのうち走れるようになるだろう。焦るな焦るな。

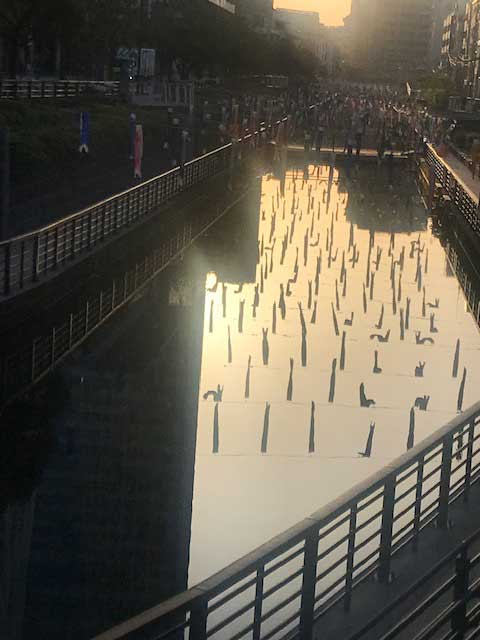

駒形堂6時半でこの明るさ。まだ夜明け前。今日は桜橋まででいいや。

駒形堂6時半でこの明るさ。まだ夜明け前。今日は桜橋まででいいや。

しかし日は確実に長くなった。。。気がする。

おいお前!って

おいお前!って

はい!初日の出。それでも予定の15分遅れだよ。都会の日の出は遅い。

人が多い。去年の三倍くらいはいるかな。

待乳山聖天の甍が神々しい。。。がよくわからないじゃん。

待乳山聖天の甍が神々しい。。。がよくわからないじゃん。

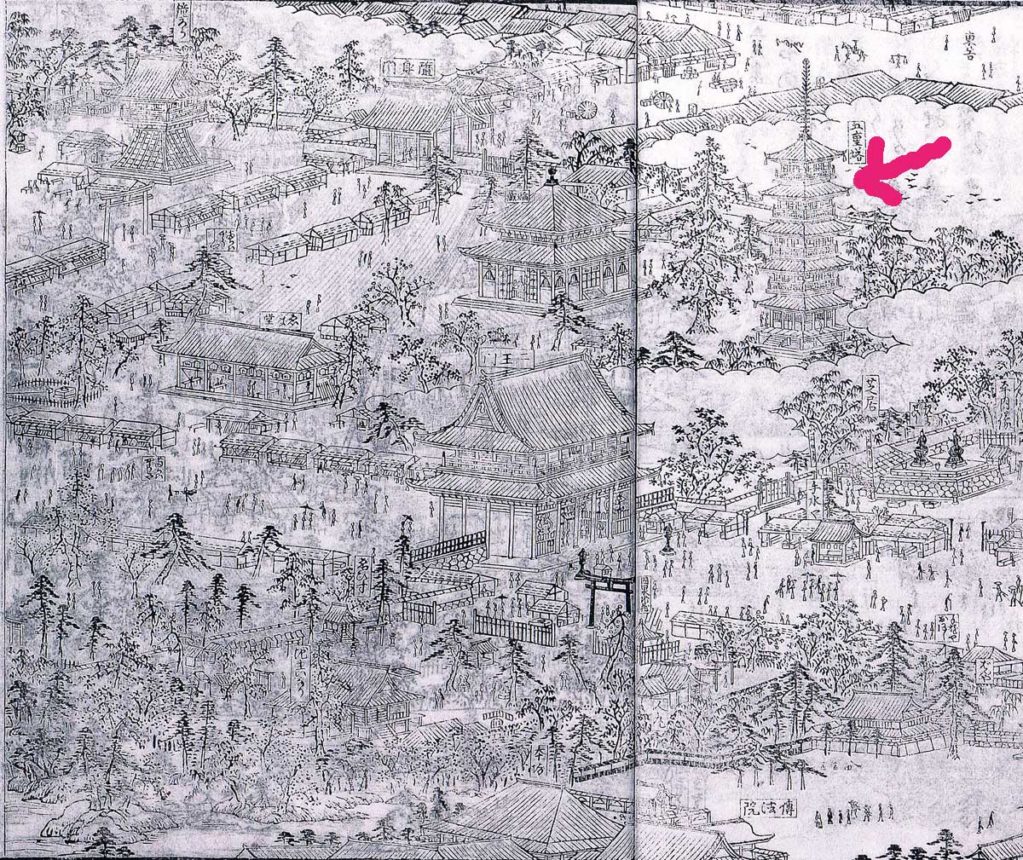

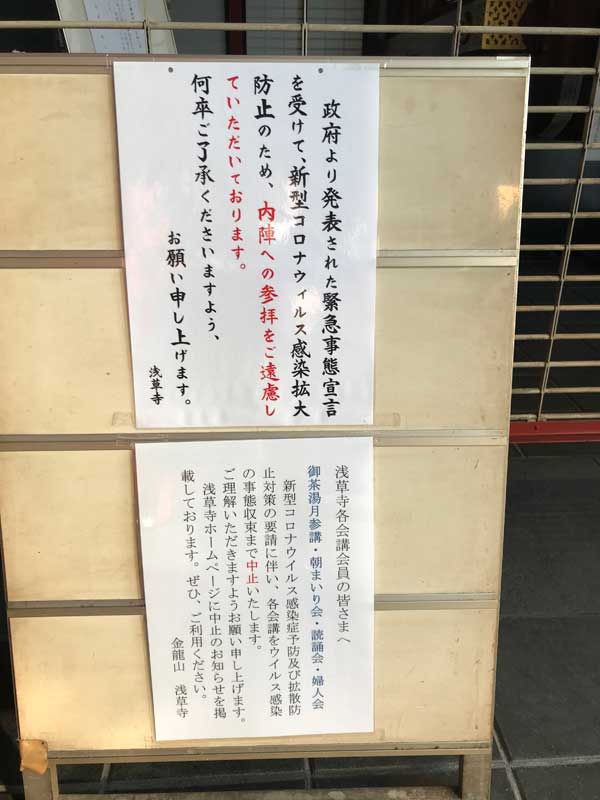

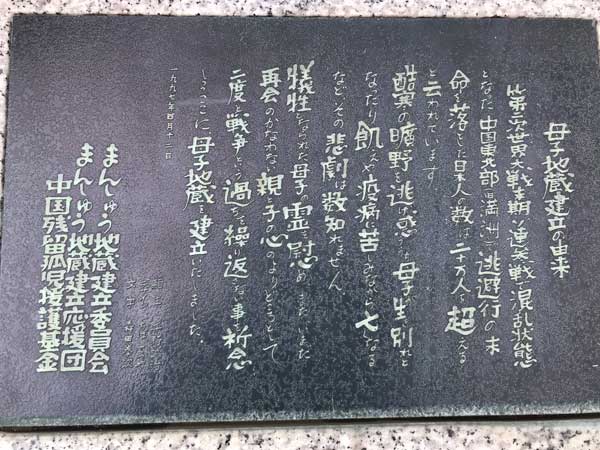

観音様内は人でごった返しているように見えますか?いえいえ本来なら今立つこの場所なんて押すな押すなで外にはじかれちゃうんでありますよ。

観音様内は人でごった返しているように見えますか?いえいえ本来なら今立つこの場所なんて押すな押すなで外にはじかれちゃうんでありますよ。

普通の祝日の参拝風景と変わらない。

普通の祝日の参拝風景と変わらない。

元旦は日本の国旗が全ての店の軒先を飾り壮観だったのだが。。。

元旦は日本の国旗が全ての店の軒先を飾り壮観だったのだが。。。

一方通行にならないね。どうやら午後から一方通行になったようだ。脇道からの流入雨も無理ですよ。ご注意あれ。

一方通行にならないね。どうやら午後から一方通行になったようだ。脇道からの流入雨も無理ですよ。ご注意あれ。

お参りは早朝に限ります。。。

お参りは早朝に限ります。。。