個人的には、こっちのタワーが好き・・・・

ワクワクしてくる。

改めて眺めていると、

歴史のある増上寺に近接してよくもまぁ・・・

こんな高くて、赤白に塗り別けられた派手な鉄塔が建てられたもの・・・・

と、思わされる。

それだけにもし電波塔としての役目はスカイツリーに譲り、使命は終えたというのなら、土木遺産としてもとの流麗な美しい塔に戻して欲しいと思うのはTONだけだろうか。

お寺と神社さまざまありますよ

個人的には、こっちのタワーが好き・・・・

ワクワクしてくる。

改めて眺めていると、

歴史のある増上寺に近接してよくもまぁ・・・

こんな高くて、赤白に塗り別けられた派手な鉄塔が建てられたもの・・・・

と、思わされる。

それだけにもし電波塔としての役目はスカイツリーに譲り、使命は終えたというのなら、土木遺産としてもとの流麗な美しい塔に戻して欲しいと思うのはTONだけだろうか。

駒形堂の八重桜ももうピンクのじゅうたんを敷き詰める季節となりました。

早いですねぇ。。。

また来年もよろしくね。

54年ぶりという舟渡御は誰もが始めての経験。

それだけに、どう舟に乗せ、降ろすのかが興味の中心でした。

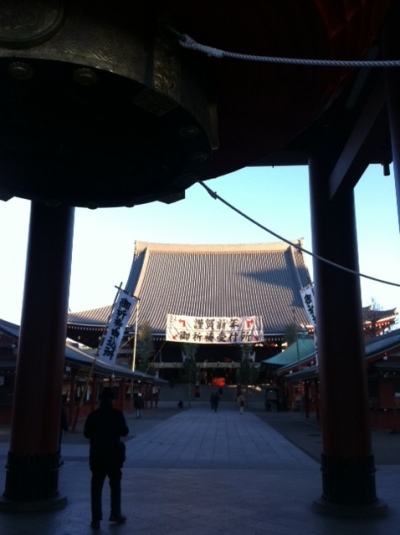

この角度から宝蔵門の甍が丸見えになることはそうありません。

浅草寺を出た神様たちは、浅草寺外周を一巡りし、雷門前から右折し花川戸の上船場へ向かいます。

一行が30分遅れで雷門に到着しました。

一之宮が近づいてきました。

三社権現の幟(のぼり)は、神仏分離を愚策と考えるものとしては、うれしいものです。

吾妻橋上は人でぎっしり。割り込めません。

はなから舟への上船を確認したかったTONとしましては、ラッシュの橋上を横目に見ながら、小走りに上流に向かいました。

おっとっと・・・・

着いてみると花川戸の上船場も限りない人でごった返し状態。

淡々と上船は進んでいました。

一之宮は無事上船。

ここら辺から空模様が怪しくなり、ポツポツ。。。。ザーザー。。。。

傘を持たなかったTONは隣の人の傘の軒を借りてじっと待ちました。

雨が降っていなければ、もっと映えるのですが、龍神がつきまといますから、雨は避けられないでしょうね。

一行は船団を整えて。

写真提供K氏

写真提供K氏

写真提供K氏

写真提供のK氏とも話していましたが、本来なら和舟三艘にそれぞれ一之宮、二ノ宮、三之宮を鎮座していただき、土師中知の末裔、浜成の末裔、竹成の末裔がそれぞれに乗り込むと言うのが古式なのだけれど・・・

浚渫などの港湾作業に使う台船に三基まとめて乗せてかぁ・・・せめて和舟がよかったのにねなどと話してみたり企画者側の苦労をよそにしきりに話していたりでした。

専堂坊、斎藤坊、常音坊で仕切られてきた浅草寺三譜代の制度は惜しくも、近年消滅してしまったとはいえ、精神部分には、浅草繁栄の基を築いた、三柱の神様たちへの、先祖供養、孝養であり、先祖の高徳に対しての感謝の気持ちが内在したものが、三社祭りであるし、舟渡御であると思うのだけれど。。。

たんなる馬鹿騒ぎが祭りの姿だなど考えたくもない。

まさかまさか、単なる観光資源などと考えるものは、まさかいないとは思うのだけれど・・・・・

朝一番に昨晩の堂上げの余韻を確かめに浅草寺本堂外陣に足を向けました。

隅田川をぐるっと一周してからですが。

本堂に入りました。

壮観です。

土師中知を真ん中に、浜成、竹成兄弟を左右にして鎮座いています。

観音様の篤信者第一号である土師中知を神輿に遷し、同座に鎮座する。

歴史を考えれば考えるほど感動ものです。

土師中知(一之宮)と観音様。

どんな対話をされているのでしょうか・・・

この風景、ふだんでは見られないのですが・・・・・

おわかりになりますか?

境内がやけにすっきりして見えませんか。

実は大香炉と賽銭箱が取り払われて(賽銭箱は作業中)います。

雷門の大提灯もこのとおり。

三社の時か台風の時でもないと見られない光景です。

三社祭りも台風並と言うことでしょうか・・・・

新門の若衆が作業中でした。

夕刻、走って浅草寺に向かいました。

示現会のひとつの山場、堂上げの祭事です。

すでに冷たい雨の中人だかりが見えます。

でも・・・・

ちょっと少ないかなぁ。

4~500名程度と言うところでしょうか。

ともあれ、浅草神社から御魂を遷された、神輿がおごそかに出発の準備を整え終わり、ざわつき始めていました。

一之宮つまり土師中知の御魂を乗せた神輿が見えます。

いったん、本堂下に三之宮までの三基が集合し、人力で堂内に持ち上げられるわけです。

残念ながら、今日はここまで。

後ろ髪を惹かれる思いで仕事に戻ったTONでした。

昨年の地震以降、膝を壊して早朝ランができないまま、新年を迎えてしまい

どうしてもあそこだけには行きたいとようやくジョギングシューズに足を入れた。

聖天様

朝日がようやく当たります。

浅草寺です。

本堂内のお賽銭は大変な区画をとっていました。

ご内陣は荘厳そのもの。

この時間だから静なのか・・・

4日だからそうなのか・・・・

う~~ん。

以前はどうだったかなぁ~~~

久しぶりに浅草寺の境内まで歩いてみた。

境内の雑踏はどうも苦手。商売人としては風上にも置けないかもしれないけど・・・・。

早足で歩けないし、埃が鼻をくすぐっていけない。

… わき道を通ろうとしても交通規制で塞がれているし・・・

雷門はこんな状態。

本堂まで1時間はゆうにかかるな・・・

側道はというと、逆行は禁止

途中からの入り込みも禁止。

よし、奥の手だということで猫道を・・・。

土地っ子の抜け道で難なく神社まで。

神社はさほど混んでいないし、お参りも楽。

なんでお寺ばかりに人は群がるの・・・

二天門から馬道へ出ようとすると。

ミュージアム前で獅子舞をいざこれからというところに出くわす。

ちょうど始まるところ。

ラッキー!

櫻川びんすけのかっぽれ一行だ。

いつもお世話になっている梅后流とは違うがここでお遭いできるとは。続きを読む

馬道はこのとおり。ちょうどよい。

馬道側から神社に出るほうが歩きやすい。

久しぶりに靖国神社に行きました。

通いなれた九段の駅から神社へのルートは、木々が紅葉し秋を充分に感じさせてくれましたが・・・・

鳥居に近づくと、

あれ?

まだ青々している銀杏の多いこと。

参道を歩くと尚更のこと実感です。

昇殿参拝の人は自分たちのグループの数人だけ。

本殿は薄暗く北風の吹きぬける寒々とした中でしたが、吹く風は、存分に暖かく迎えてくれる英霊たちの声のようでした。

いつものように遊就館に立ち寄り、改めて確認したかったコーナーだけ。

今日は時間がないのです。

いつもはだだっ広い前庭に数台の車が駐車している印象の東京本願寺に出店が並ぶ。

念珠屋だったり、打敷屋だったり、お線香屋だったり、牛久のアケイデアに並ぶお店がこちらに出張販売に来ているのだろうか。

テントが並ぶと、案外狭く感じてしまう。

徳風幼稚園の園児さんたちだろうか。

そうでした。

今日は、親鸞聖人の御遠忌その日でありました。

浄土真宗の開祖・親鷲上人入寂

「善人なおもて往生をとぐ 況んや悪人をや」は『歎異抄』の有名な言葉。親鸞の妻帯は当時の仏教者としては異例で、周囲から非難され弾圧を受けた。しかし修行に専念し悟りを得て真宗を開き、民衆に広く教えを説いた。「明日ありと思う心のあだ桜、夜半に嵐の吹かぬものかは」 — 今日すべきことはやり終えるよう全力で生きた親鷲は、1262年(弘長2)のこの日、享年90歳の大往生をとげた。

信徒ではないけれど、団参の方々にまぎれて本堂に入らせてもらう。

久しぶりの本堂内はひといきれでムンムンする様子。

さすがに真宗教団は、特に東本願派はその大谷派からの独立した歴史を経ているがゆえさらに結束がものを言うのだろうか。

二十六第 大谷光見法主の法話が始まった。

七百五十遠忌は今日で終了すること。終わりは即、始まりであることを冒頭語られた。

そしてTONは釘付けになった。

お話しの中にも、大谷派からの離脱(大谷騒動)のお話しが大分を占めていた。

http://www.honganji.or.jp/docs/about/history.shtml

その渦中で、本来なら京都のご本山におられるべき法統の主人公は、騒動の中、末寺をいくばくか従いて(たしか当初は40ヶ寺くらいではなかったか)、本山を追われて分離独立された。苦労された法主を父親に持ち、法統の継承者としてご苦労されてこられたのだろうなぁと思いつつ、話の中に引き込まれていた。

法話終了を待って、部外者と指摘される前に早々に退出させていただいた。

久しぶりに、本山の阿弥陀様を拝ませていただいた。

ただし、本願寺の仲見世ではありますが。

よく見ると、境内に人が多く出入りしている。

ちょっとよってみよう。