昨日のそら

ひとのふりみて・・・

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080625-OYT1T00821.htm

またうなぎの偽装が発覚。

しかもかなりの確信犯。

これには驚きの一言。

鰻騒動以来、好きで毎週の買出し時に買っていたうなぎはピタッと止めた。

同時に スーパーの棚からも、中国産のうなぎは日ごと減っていき、

ここしばらくは鹿児島産など国内産のオンリーに様変わりしていた。

販売側も大変だろうな・・・

が、国産の衣に着替えて再デビューを果たしていたなんて・・・

聞いてないよ~~

そろそろ気にならない程度まで民意は回復していたと思うのに・・・

また再燃ですか・・・

「商売は誠実が第一」が商売の基本だと仕事を創めるはるか昔に学んだ。

「損得の前に善悪を考える」商売をしなさい。

そう徹頭徹尾叩き込まれた。

この「事件」を見てみると絵に書いたような事例だと思った。

足元はだいじょうぶだろうか。初心を思い出させられる。

おもしろい表情です。

今まで少々高めだったので敬遠ぎみだったのですが、手ごろの価格で手に入りました。2万円弱くらいになります。

蝶貝大玉

ルチール

久しぶりに十ミリ玉強のルチールが入荷。

ちょっと喜ぶ。

最近、大玉が手に入らないのです。

スリランカという国

スリランカと聞くより「セイロン」が

頭には叩き込まれていて、時々国名が口から出ない。

1972年まではセイロンだった。

お客様のS師がスリランカに出かけると聞いで

スリランカの今を意識するようになった。

内戦状態にあって、難民も10万規模で生まれるそんな政情にあることも

この機会に認識化した。

要するに名は知るが関心はなかったと言うことなのだ。

国名:スリランカ民主社会杉共和国

人口約2000万人

首都:コロンボと思っていたら、大間違いだった。

遷都されて1985年にコロンボの東南に位置する、

スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ に遷都した。

でも僕がこの国に足を向けて寝てはならないということを知ったのは

戦争責任で、敗戦に土たんを舐めているときに、セイロンのみが以下の決議を採択した。

1951年、国連で蔵相のジュニウス・リチャード・ジャヤワルダナが

対日賠償請求を放棄する演説を行い日本の国際社会への復帰に道筋をつけたのだ。

仏教思想を「国家」として実践された。

その恩を忘れることはできないのだ。

結んで

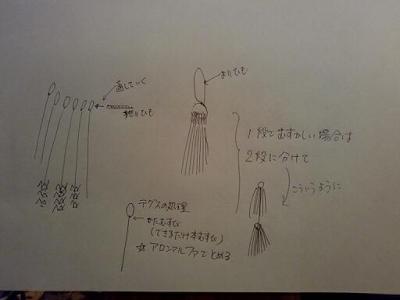

テグスの下には鶴がついているとして、ループに紐を通してぎゅっと結んでたばねます。

こうして通して