文字通り、水を撒くと・・・

子猫が寄ってきた。

とにかくいろんなことが毎日

文字通り、水を撒くと・・・

子猫が寄ってきた。

いざ福島へ。

空は北を誘うよ。

まだ朝早いというのに、せっせとそれぞれの持ち場を

忙しくこなしている。

ぼくらは、まず腹ごしらえから。

よく動き?

よく食べました。ゆえに・・・

こうなったよ・・・

急きょ出かけることなり、車を群馬に走らせた。

妙義山もどれほどぶりだろうか。

異様な姿はあいかわらず、

知り合いの住職健在のころは、よく出かけた。

子供も小さかったから、10年以上前という事か・・・

そこは、三国峠を目前にした日本一小さなお寺。

けれど、もっとも暖かいお寺でもある。

着くと、近所の農家の方が草むしりをしている

と思いきや、住職であった。

早々に用を済ませ帰途に着くが、

何しろ寝不足でフラフラしながら高速には乗れないと思い

三国街道を通り帰ることにした。

この地域は、なにしろリンゴが美味い。

家族でリンゴ狩りにきたことを思い出すも

道は全く記憶にない。

ついに迷った。

気付くと、三国街道からはずれ17号をバイパスに。

いつもの事ながら、方向音痴は直らないな。

いつものママチャリで出かけようとした。

当店の敷地と道路の間には10cm程の段差がある。

いつもスロープにしてあげないと車椅子の人には

大変だなあと思いながら今だ実現できないでいる。

自転車を押して道路に降ろし、さっそうと走り出そうとしたのだが、

段の下に足をついたとたん、ガクッとコブラ返しのように

足がひっくり返ってしまった。

当然ながら、「あ!」という声と共に、

自転車もろともなだれ込むようにこけた。

たいしたことではなかったのだが、

看板がちょうど立っていて、

挟まれるような格好となり起き上がれなくなった。

「大丈夫!?」「大丈夫ですか?」

ぼくよりはるかに年上の方も含めて3~4人が駆け寄ってくれた。

赤面しながら、「ありがとうございます。大丈夫です」

と、声に出して謝辞を述べたが、店先であり、

おまけに得意とするチャリンコで・・・

恥ずかしい・・・。

けれど、同時に、

「まんざらでもないな」

心が温かかくなったのも確かだった。

人に支えられるということ。

二人の人の支えあう姿を意味するところの「人」という漢字。

そうね・・・

どういう形で支えれれるかはいろいろとあるけれど、

とどのつまりは、一人では生きていけないということは確かなことと思う。

継続するには、何らかの形で対象が必要である。

この仕事を続けてこれたのも、やはり「人」。

お客様であり、スタッフであり、外部の職人であり、また仕入先であり、

どれ一つ欠けても、続くものではなかったろう。

今日は楽しいゲストが訪ねてくださった。

団塊の兄さん姉さんになるのだろうか。

それぞれ社会的にもしっかりした地位を築かれた方々だろうと察する。

巡礼をなさるための不足品を求めにいらしたのだ。

曹洞宗の信仰を持たれる正法眼蔵の何々の章の何々などと

ずいぶん専門的な話をしている。ずいぶん勉強されているなあ・・・

それもそのはずで、よく聞くと全員得度を受けている熱心な仏教徒であった。

菩薩戒の授与証書を見せてくださるのを契機に話の花が咲いた。

「僕はね、最近聖書を読んで旧約聖書のあれなんだったかなあ・・・

友人の一人のk氏が話す。

主人公がサタンとかいう悪魔からいろんな試練をうけるんだよね・・・神様から・・・」

表題が思い出せないようで「あれ・・・」が解決できないでおられる。

思い出せないというのは、いやなものである。

記憶喪失をしょっちゅう起こす僕にはよくわかる。

話の筋を聞いていて、大学時代に読んだ「ヨブ記」を思い出し、

ふと口をついて出た。

「あ!それそれ」

とたんにパッと顔が明るくなり声に力が入った。

「店長勉強してるねえ」

そんな大それたものではないんだけど・・・

心で恥じた。

それを読んだ時、吉川英二の宮本武蔵と第九を思い出したのだと教えてくれた。

いささか、不思議な組み合わせだが、不思議とよく理解できた。

お返しに僕は三浦綾子の「氷点」がヨブ記を読むことで理解できたと答えると

なるほどと感心してくれた。

k氏はこうしてお話しすると益が多いねえと縁の大事さを口にされた。

ぼくも同じく思った。

同時にこの年齢の方々が、若造の話をこう素直に受け止めてくれることには

いささか驚いた。僕も同じような年齢に達したとき、同じように感動できる

自分でいられるだろうか・・・

思わずにはいられなかった。

ついつい長話となり店に足を止めさせてしまった。

もと特攻隊のM氏

現役自衛隊のS氏

チベット仏教の行者のM氏と次々に今日はお逢いできて、

頭の枠が10倍にも100倍にも広げられた感がする。

主婦と生活社のWebBook(コレット)に

うちの店と商品が紹介されました。

どうも最近、「和蝋燭はどこ?」

とおっしゃって来られるお客様がいらっしゃると思っていたら・・・

うちで扱う和ローソクについて、

取材していただいたのをすっかり忘れていた。

いつのまにか創刊号が発刊されていた。

発刊といってもWEB誌なのだけれど。

バーチャル読書には、

凸版印刷などいくつかのシステムがあったと思う。

ズーと以前見本市みたいな会場で試したことがあったが

画像の動きが重くてテキストをそのまま読んだほうが速いなあ・・・

というのが実感だった。

聞くと、先行してノウハウを蓄積するのが目的なのだと、

担当の方が話してくれた。

実際、今回閲覧してみるとけっこう面白い。

昔と比べると動きは、すこぶるスムーズだった。

Web本が紙媒体にとって替わる日が来る・・・?

それはまだまだ先の話の感はあるけれど。

などと生意気にも感じてみたりした。

店の子が落花生掘りに千葉に行ってきましたと

新鮮な落花生の塩煮を土産話と一緒にいただいた。

さらに「長蔵語録」なるものをもおまけとして手渡された。

成田山参道で米屋といえば知らぬもののない羊羹の老舗だ。

創業者長蔵氏が生前、折に触れて言い残した言葉なのだろう。

「こうなりなさい!」との深層意識を汲み取って

ありがたく頂戴した。

…………………………………………………

信用は資金より貴き無形の財産にて商売の生命なり

信用保持の為には犠牲を惜しむな

儲けることをのみさきにするから畢竟儲からぬ

己を犠牲として顧客の利益を計ればやがて儲かる

これ大自然の法則なり

挙を合わせ礼拝が出来、挙を仰向けてお頂戴の出来るは

人間のみに与えられた天の恩寵である

真実、上手な嘘よりも下手な正直がよろしい

一時の方便は最もよくない

正直、この位は知れまいと思うのは悪の始まりなり遂に身を滅ぼす

一家和合は話し合いがよく出来ることから生まれる

可愛い子には五ツ教えて三ツほめ二ツしかりて善い人にせよ

悪人 愚人 幼児と争うな

気に入らぬ風もあらふに柳かな

にちにちに昇る朝日はおがめども入日のかげをおがむものなし

…………………………………………………

本当にうなずく含蓄のある言葉ばかりである。

食べさせてもらった落花生も美味しかったけれど

何倍もこの言葉はよかった(いや一緒くらいかな・・・)。

特に信用に対する考え方、

儲けに対しての捉え方には発展する要因が込められている。

経験値から生まれた言葉なのだろうが、

まさしく商い・・・さらに言えば生き方のエキスが煮詰まった言葉と感じる。

先人が残してくれた「エキス」は、まさしく金より貴しだ。

ただ、思うのは、

住友の家訓「浮利を追わず」

赤福の「三つ余分に売るよりも一つを残すな」

近江商人の「三方良し」(売り手良し、買い手良し、世間良し)

等々、それを行うことをもって完結するのであって

行うか行わざるかは、後人の責任と言うことだろう。

業界誌に当店のことが記事になりました。

昔から良く知る記者さんと対話させていただいて、

それがそのまま載りました。

仏具店と言いながら、仏壇を出さない店からして

昔から突拍子もない店だったのですが…

こういう雑誌なのです。

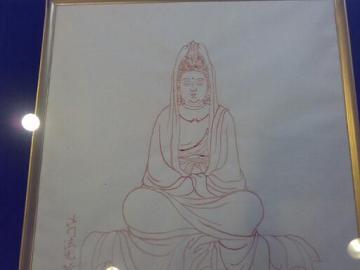

観音像を写仏されて送られた。

仲良くなったシンガポールのお坊さんからである。

真摯な修行のスタイルは、胸を打つものがある。

自らの血をしぼり書写された。

写経時は、いつも花で飾られる。

仏の慈悲をお花の姿と香りで現す。