浅草は忙しい・・・

TONちゃんの勝手な思いをいつも考える、お客様のこと、浅草念珠堂のこと。。。

浅草は忙しい・・・

空は空でも花火のそらです。

以前は10時11時まで店を閉めれなかった頃もありました。

下手をすれば日にちが変わってしまう時も。

勇壮な花火がドンドン大きな音を立てているときは、人は空ばかり見ていて店はがらんとしてしまいます。

でも最後の打ち上げが終わる時間が近づくと

上ばかり見ていた人たちが、帰り支度を始め、涼みたい気持ちもあって店に立ち寄るようになります。

おかげで店はごった返していきます。

仏壇に縁のない若い人たちばかりですけどね。

でも・・・いつまでも若いわけじゃァないんです。

いつか僕らの業界のお客様になる。その時のために店を、商品を見せておきたいと思ったの。

だから、一円にもならない時間帯でも店を開けていたのです。

心の耕しは、今日明日に芽を出すわけではありません。

10年20年30年と年を重ねてようやく耕されていく。

そんな店のあり方がうちのお店だと思っていました。

今は定時になればシャッターを閉めます。

この差はなんなのかな・・・って時々自問自答します。

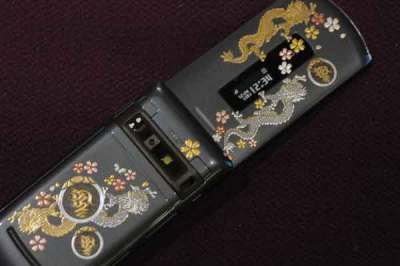

携帯の画像なのでこれが限界・・・

友人が久しぶりに来店して立ち話。

これから戸越に行くのだそうでその前に立ち寄ってくれた。

M氏比較宗教ではちょっと学のある人。

最近はというよりだいぶ前から御朱印の研究を続けてきており目からウロコの事柄も結構聞き出せておもしろい。

「巡礼は1番から順番通りに回らなければならないのか」の質問にも明確に答えを出してくれている。困ると彼に質問を投げておくとボランティアで調べておいてくれるのだから有難い。

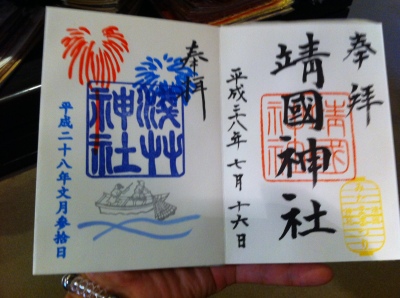

浅草に寄った目的はこれということで見せてくれたのがこれ。

隅田川花火大会バージョンの御朱印だとか。

浅草神社夏参りの時もその時の風物を移した御朱印を創作されて、今回もということになる。

なかなかのアイデアマンだなぁ~。

東京のお盆が終われば、次に来るのは花火大会という順番になる。

今年は31日が都知事選に当たるので、30日が雨や強風であれば中止となってしまう。

一か八かではないがお盆行事の最後を締めくくる花火大会と思うと天に祈る気持ちなのだが、最近の花火大会の様子を見ていると、とても精霊流しと同列と呼ぶにふさわしい先祖の送り行事とは思えないわけで、そういうことからはTONは冷ややかに見ている。

浅草観光という観点のみの花火ならこれでいいのかもしれないが・・・・

あすは海の日。

明治神宮のHPで確認すると以下のように海の日を説明している。

平成7年「国民の祝日に関する法律」(祝日法)が改正され、平成8年から7月20日の「海の日」は「海の恩恵に感謝し、海洋国家の繁栄を祝う」趣旨により祝日となりました。

ところでなぜ、この日が選ばれたのでしょうか?

明治9年(1876)6月2日、明治天皇さまは東北・北海道御巡幸にお出かけになられました。埼玉・茨城・栃木・福島・宮城・岩手・青森の各県を御巡幸されたのち、7月16日青森から御召艦に御乗船され、函館を経由して20日横浜へ御帰着されたのでした。『明治天皇紀』によれば、3日間荒波のため動揺はなはだしく、遅れて夜の8時すぎに入港したそうですが、明治天皇さまは終始“端然”としておられ、港で待ち受けていた人々を安心させたそうです。これを記念して昭和16年に「海の記念日」が制定され、平成8年から「海の日」として祝日となったわけです。

またこの時に御乗船された御召艦は、灯台巡視船「明治丸」です。明治6年に英国グラスゴーのネピア造船所に発注して、伊藤博文が「明治丸」と名付けました。8年2月横浜に回航され、その後灯台巡視船として活躍し、明治天皇さまの御巡幸に際しては東北・北海道御巡幸を初めとして数次にわたって御召艦となりました。

ここで大事なのが明治大帝が東北をご巡航なされて横浜に帰港された日ということを記念されての記念日ということなのである。

戦後生まれの者としては、この説明ではどうもピンと来なかったのだ。

で、よくよく考えてみると明治9年といえば戊辰戦争が明治2年5月18日箱館戦争終了に伴い終了してわずか7年の歳月。

東北といえば奥羽越列藩同盟の激しい戦いの余韻は決して消えていなかっただろうことは察することができる。

(ちなみにTON家のご先祖様も官軍を迎えて首を揚げた口なのだが脱線しそうなので省略)

ましてや賊軍の汚名を着せられ先祖伝来の土地を追われ津軽の未開地に入植させられた旧会津藩を筆頭とした諸藩の怨恨は東北の地に満ち満ちていたことだろうと察するのである。

明治大帝はその東北をご巡航なされたというのである。

さらに以下のように記載された文に出あうことができた。

出発は6月2日、馬車で福島から仙台、岩手、青森と北上、次いで明治丸で津軽海峡を渡り、函館を経て三陸沖を海路戻るというコースを辿る。

この間、東北の人々は巡幸の先々で奉迎し、明治天皇は各地で開墾や産業の振興に尽くした功労者を労らわれている。

郡山では、荒野を拓いて出来たばかりの桑野村まで分け入り、開拓者の苦労話に耳を傾けられ、金五万円を下賜された。

弘前の「東奥義塾」では外国人教師による英語教育が行われていて、生徒10名が英語を披露。天皇はその進取の気象に感心され、ウェブスター辞書を買う代金にと一人につき金五円を下賜された。

或る地方では、小学生が献上してくれた蛍一籠を嘉納され、岩手では太布半纏と呼ばれる農民の仕事着をお買い上げ遊ばされている。

どの逸話も明治天皇の慈愛に満ちたもので、天皇と国民は正に君民一体であることを改めて痛感すると共に、東北の人々との間に親しく絆を結ぼうと努める明治天皇の面影が偲ばれる。

この東北・北海道の巡幸を以て、戊辰の役での瞋恚は慰撫され逆賊も朝敵もなく、一切の蟠りも無くなったのだ。

とTONはこういう逸話がどこかに紹介されているだろうと予想したのだが、どこにも見つからない。

正しく知る事抜きで、この祝日の意義をどう理解できるのだろうか。

祝日は=休日としか考えられない。

いい大人がしめた!休みだ!としか捉えられない今の海の日はどうなのかなと考えてしまう。

歴史が連続していない。

自分が生きているという「今」と過去の出来事が別次元の絵そらごとになっている。

実感が伴わない。

いつか、民族の意義すら薄れていくのではと危惧してしまうのだ。。。

せめて、せめて、7月20日は7月20日でなければいけないんだと思う。

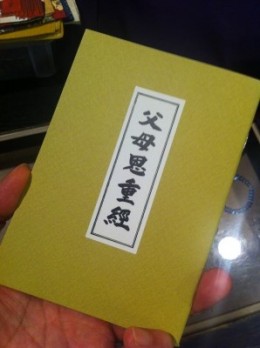

念珠堂が所属している全国宗教用具協同組合から送られてきた。

TONはこのお経は弱いのである。

苦手というのではない。まじめに読むと胸と目頭が熱くなってしまいすぎるのである。

何十年も前に仕事中、不用意に読み上げていると、その・・・なんというか涙が吹き出して止まらなくなり、実にバツが悪くなった出来事があった。

ご存知のように、「父母恩重経」は親子の縁を説いたものだ。

正式には仏説とつくが、偽経である。

お釈迦様から伝わったものというのではなく、仏教が中国に伝わったおり、お釈迦様ならこういう考えをなさるだろうとの意を汲んで創作された、中国生まれのお経ということになる。

儒教の考えるところが盛り込まれていて日本人の肌に合うように感じる。

正倉院の蔵書の中にすでに含まれているという。

そうした背景を考えることを横に置いて一度でも良いから、できれば毎日でも読み上げてもらいたいお経の一つだ。自分のことはさておいて・・・だが。

<略>

一切の善男子、善女人よ、父に慈恩有り、母に悲恩あり。そのゆえは、人のこの世に生まるるは、宿業を因として父母を縁とせり。父にあらざれば生ぜず、母にあらざれば育てられず、ここを以て氣を父の胤に稟けて形を母の胎に託す。此の因縁を以ての故に、悲母の子を想うこと世間に比(たぐ)いあることなく、其の恩未形に及べり。

始め胎に受けしより十月を経(ふ)るの間、行、住、座、臥ともに、もろもろの苦悩を受く。苦悩休む時なきが故に、常に好める飲食(おんじき)衣服(えぶく)を得るも、愛欲の念を生ぜず、唯だ一心に安く生産せんことを思う。

月満ち日足りて生産の時至れば業風吹きて之れを促し、骨節ことごとく痛み、汗膏(あせあぶら)ともに流れてその苦しみ耐えがたし。父も心身戦き(おののき)怖れて母と子を憂念し、諸親眷属(けんぞく)皆なことごとく苦悩す。既に生まれて草上に堕つれば、父母の喜び限りなきことなお貧女の如意珠を得たるが如し。その子聲(こえ)を発すれば、母も初めてこの世に生まれ出でたるが如し。

爾来(それより)母の懐を寝どことなし、母の膝を遊び場となし、母の乳を食物となし、母の情けを命となす。飢えたるとき食を需(もと)むるに母にあらざれば哺(くら)わず、渇けるとき飲料を索むるに母にあらざれば咽まず、寒きとき服を加うるに母にあらざれば着ず、暑いとき衣を攢(さ)るに母にあらざれば脱がず、母飢にあたるときも哺めるを吐きて子に食らわしめ、母寒きに苦しむ時も着たるを脱ぎて子に被らす。母にあらざれば養われず、母にあらざれば育てられず、その闌車(らんしゃ)を離るるに及べば、十指の甲(つめ)の中に子の不浄を食ふ。計るに人々母の乳を飲むこと一百八十斛(こく)となす。

父母の恩重きこと天の極まり無きが如し。母、東西の隣里に雇われて、或いは水汲み、或い火焼き、或いは碓つき、或いはうす挽き、種々のことに服従して家に還るの時、未だ至らざるに、今や吾が子、吾が家に啼(な)き哭びて吾をこい慕はんと思い起こせば、胸さわぎ心驚き両乳流れ出て、忍び堪ゆること能わず。乃(すなわ)ち去りて家に還る。児遥に母の帰るをみて、闌車の中に在れば、即ち頭を動かしうなづきを弄し、外にあれば即ちはらばいして出で来りそらなきして母に向う・・・・<略>

少し長かったですが引用しました。

こうして書き写しているだけでも、幼少時代のTONの姿とダブってきてまさしく走馬灯。

片親だったことで人一倍親の寵愛を受けたのかもしれないが思い当たる節節だらけなのだ。

同時に自分が親になる側に立ち、子供を産み育てる中での情景が見事に浮かび上がってくるわけで、主客を交代しての目線で考えさせられる。

経はこのあと子供の成長とともに親子の(あくまでも子の側の不幸だが)隙間を謳うのである。

ちなみに斛は昔の容量の単位で一斛=180リットルということだから、180L/斛×180斛=32400リットル ということか・・・それほど血液(乳)を吸いつくしているわけだよね。

一度目を通してほしいな。

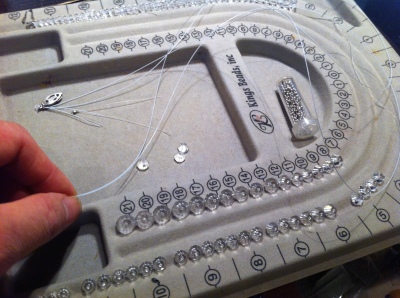

おかげさまで、念珠直しは引きも切らず、看板も出していないというのに、どちらからか情報を得て、わざわざ店を探されてご来店いただくお客さまがいらしゃいます。

で、おもむろに取り出されるのが、ネックレス。

ということもしばしば遭遇する。

わざわざいらしていただきながら、「できません」では話にならない。

できないという言葉は技術を売るものには禁句の何者でもないのだ。

今はなんでもない作業だが、インターネットのない時代よりはるかに昔は、直し方もそのパーツそのものも、どこに行ったらよいかわからない時代があったのも事実なのだ。

念珠業界ではない宝飾業界の職人のところに聞きに行き、渋る職人に教えを請い、盗み覚えてきては(もちろん手に手を取って教えてくれはしないからね)一つ一つ思い出し(ビデオもない時代だもの)試しながら完成させていった。

本当に面白い時代だった。

ネックレスの修理もテグスやワイヤーを使う方法と真珠をつなぐ糸の通し方は全く違うし、そればかり制作している職人には石を拾うスピードではとてもかなわないが、その道の中では気づきにくいウィークポイントが見えてくるもので、むしろ丁寧に作れる自信を持てるところまでは行っているつもりだ。

ということでしばらくぶりにネックレスの修理をさせてもらった。

ワンカップはあるの?

焼酎は?

メロンはいくつ?

ラムネは何本・・・・・・

と、まぁこんなところ。

はい。TONの店は仏具屋です。

店員同士が在庫確認をしているのを聞いていたら・・・・そんな思いになっただけ。

つい何日か前、町内の集まりの席で

「何年続けているの?」

と、聞かれた。

毎朝通勤途上(といっても100m程度の距離だが)、定点でいつも撮影しているあの写真。はい。あの写真ですがな。。。

「浅草のそら」のための写真を撮っているところを見られてしまった故に不思議がられての質問だった。

そうね~~~?6年かな・・・

「え~~~~!6年も!」よくやるよと、感心されたのか、呆れたのか定かでない言葉が帰ってきた。

「しつこいもので」僕の返しの言葉だった。

でも、ごめんなさい。嘘つきました。

九年でした。

9年前の6月に浅草の空は始まっていたから9年。

そして、ブログの形で始めたのが10年前の5月だから10年。

cgiの日記で始めてからは2004年4月だから12年。

おかげさまで(というのも変ですが)続いている。

本当は相互通行の掲示板が好きなのだが、スパンの書き込みが多くなって不承不承、一方通行になっていまに至っている。

それでも飽きずに見てくださる方には感謝の一言だ。

これからもTONちゃん日記よろしくね。。。(´・ω・`)

梵字の蒔絵シールばかりがもてはやされています。

当店でお取り扱い初めて随分立ちます。

「教えてください」とデザイナーさんから梵字の相談をされてから、手直しされてからだから十年以上ということですね。

でもTONはこちらを使用中でした。

残念ながら廃盤になってしまいそうなのですが。

こちらは継続です。