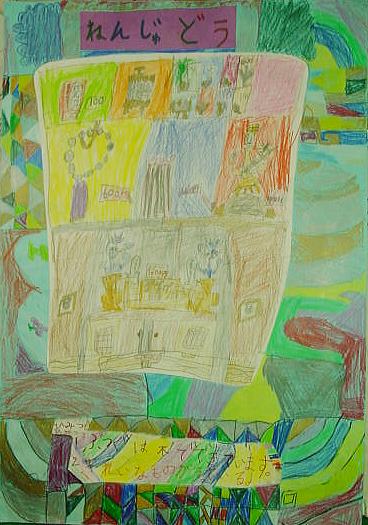

TONの子供が小学生の時(もう一昔ではきかない)に、グループ研究で5~6人の小さい記者たちが来店しお店のことについての取材を受けた。

子供の感受性は本当にすごい。

大人は経験値や因習というオブラートが邪魔してしまい、当たり障りのないことしかその目に映らなくなってしまっているようだが、子供は踏み込んでまっすぐに見る。だから楽しい。

そんな子供の目で見た念珠堂というのはこういうものだったらしい。

取材協力のご褒美に子供たちが研究発表に使用した当店の絵をいただいた。

当店の宝だ。

TONちゃんの勝手な思いをいつも考える、お客様のこと、浅草念珠堂のこと。。。

TONの子供が小学生の時(もう一昔ではきかない)に、グループ研究で5~6人の小さい記者たちが来店しお店のことについての取材を受けた。

子供の感受性は本当にすごい。

大人は経験値や因習というオブラートが邪魔してしまい、当たり障りのないことしかその目に映らなくなってしまっているようだが、子供は踏み込んでまっすぐに見る。だから楽しい。

そんな子供の目で見た念珠堂というのはこういうものだったらしい。

取材協力のご褒美に子供たちが研究発表に使用した当店の絵をいただいた。

当店の宝だ。

つい時間があると火をつけてしまう。

香りも大人しくて、清楚でいい。

が、今日の占い・・・戒めを見ようとする。のだ。

「働け働け」

のほうがTONには良いような気もする。

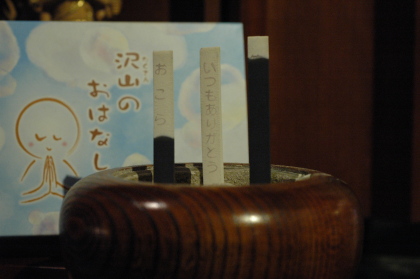

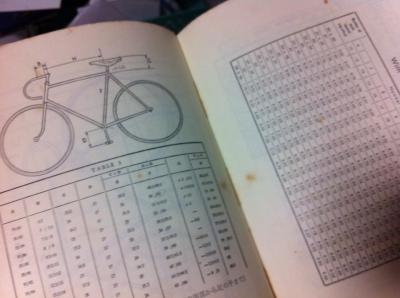

ゴソゴソやっていたらムカ~シの自転車教本がでてきました。

少ない情報しか手に入らない時代で、貪るように読んでは懸命に読み練習していたころのだ・・・。

おまけに国鉄時代の切符(車内清算用)がはさまっていました。

寝坊して練習試合に間に合わせるため電車でいったんだな。。。きっと。平塚にパンチされてました。

平塚競輪場に出かけた時のだ。きっと。

TONにとってのタイムカプセル・・・。

ちょっと思いに老ける。。。ふける。(。-_-。)

さて。

あれ?

おや?

ほーーなるほど!!

ベニヤ板のぼくでもなんかしら伝えられるでしょ。

人はもっと心からのコミュニケーションじょうずなはずだよね。。。

お店の店員さんの趣味に付き合って、切り房をちょっと前に作った。

「出来合いの念珠の房を流用してもいいんだけど・・・」

と遠慮がちに言われると弱いTONなので、易々見抜かれた格好だけれど、こちらもやっていないと技が落ちるので乗っかった格好。

簪(カンザシ)を作るからヒラヒラする垂れ部分を作ってほしいと切り房の要領で一本作った。

これが出来合いの房だと、洗いが少ないのと、耐久性とを考えて、ひらひら感はない。

まして人権では皆無。

細めの糸を結込んで長めに作らないと、しんなりとはいかない。

で完成したのを渡したわけだが、どうなってくるのか少しばかり楽しみであった。

お!売り物?と見間違うほどのできに驚く。

副業にしようか・・・

そろそろ寒さもピークを迎えて・・・ということは、あとは寒さは緩むしかないということ。

梅の花もちらほらほころばせて、寒風の中にほんのりとした暖かさを漂わせてくれる。

房総では菜の花が見頃を迎えているというし、もう春。

どうりで、御朱印帳がよく出ると思った。

暖かくなると巡礼に足を運ぶ人が増える。

そろそろ出かける準備をしている人も多いようだ。

もちろん写経は忘れていらっしゃらないだろうと思う。

まさか・・・・

忘れていないだろう。

観音霊場を巡るなら番外を含めて34枚。

お四国なら89枚。

般若心経、観音経をきちんと写して(TONは十句観音経にしているが)それぞれを封筒にお入れして。

さ~て、心の準備もこれで完了だ。

最近、上さんがテレビで放送されていた番組を見て驚いた!と話してくれた。

せっかく頂いた御朱印をネットオークションに出す輩がいると目玉が飛び出るほど驚いたということだった。

TONは聞いて噴飯もので、あやうくせっかく口に入れていたお菓子をポロリとするところだった。

ついにね・・・。

そうなっちゃっうか。

俗世に塗れるのも神様仏様のお仕事とおもうけど。。。。

信心がそこから芽生えるのならばそれも良しと思えば思えなくもないけど。。。。

TONには考えの範疇を超えたことには脳みそが拒絶しちゃうから話はそこまで。

富士山の頂上にヘリで降りて何が残るかな。。。

作務という概念は一生わからないだろうし、仕事の中に自らの成長の緒を見つけられない人なんだろうなぁ・・・

「物事の心、精神性がわからない」というこんな怖い天罰はないな。。。と思ったTONなのだ。

お店を始めたころ店で働いてもらっていた子がおもしろい人で、当時はまだ珍しかったワインのソムリエを目指していたり、色を作らせると独特な感性で無駄を一切出さずにさまざまなレパートリーを披露してくれたりした。

「店長包めますか?」

と、きた。

商品を包むのなんて自慢じゃないが全くやったことがない。

あくまで、30年を優に超える当時はの話し。

おぼつかない手で、セロテープを駆使して包んでみた。

「違うんだなぁ・・・」

「仮留めのセロテープは使っちゃいけないの」

といって、初めの折り返しからフィニッシュまで一切セロテープを使わないで折りたたんで見せた。

ほ~~~~!

と思わずため息が出た。

彼女いわく「お客様が包装紙をあけるときに開けやすいように、止めシールを取ればパラパラって開いたらお客様に感動してもらえるでしょ。それに、包装紙を何かに使ってくださり易いようにするもんなのですよ」

今のデパートではあまり見かけなくなったが、古い時代のデパートの店員からも同じようなことを教わった。

お客様は気付くか気付かないかわからないようなことなのに・・・、

こんな細かなところに気づかいをする・・・・

そんなことが、包装している合間合間にふっと頭をよぎる。

暫くぶりに止めシール以外、仮止めテープを一切使わないで数十個包んでみた。

まだ、衰えていなかった。

」

昨日ネットサーフィン(死語?)をしていると、あるサイトで御朱印をいただくことの説明文に

「有料のスタンプラリーです・・・」と説明していた。

ふざけんな。

間髪入れず頭に血が上った。

結果を重視する最近の社会現象と考えてしまえば気が楽になるのだが、こんな説明がまかり通っているのかと情けなくなった。

廻っていない方が更の心にこんな理屈が染み込んだり、巡った方がそうだそうだと納得していたとしたら、今の風潮に警笛を鳴らさなければならないと思う。

お世話になっているお寺から送られてくる布施本を読んでいるとこんな解説が書かれていた。

少し長いが引用したい。

Q&Aのコーナーで、

「御朱印集めに熱中している。どんなことに気をつけたらよいか?}

という質問への回答だった。

以前日本屈指の絵馬の収集家の方からこんなお話を伺いました。「絵馬を集めている事を知ってご親切に旅行先から絵馬を送ってくださる方があります。しかし、私が絵馬を集めるのはお寺参りの手段であって目的ではないのです。どんな御本尊様や伽藍だったのか。その日の天候や季節、誰と一緒にお参りしたのかなどの情報が、一枚一枚の絵馬に全て込められています。ですから申し訳ないことですが、自分で授かった絵馬と他人から贈られた絵馬とでは、思い入れが違うのです」と。

御朱印はもともとは写経を奉納した証しで「御朱印帳」は「納経帳」ともいいます。そしてそこに押される御朱印はそのお寺の御本尊様そのものなのです。古くは切手や古銭などから、最近ではスマホゲームの中で入手して使えるアイテムまで人は他人の持っていないものを、自分だけ手にしたいという欲望を持っています。しかし、「求不得苦」(ぐふとくく)といって、求めて得られないときに、それは苦しみにつながります。御朱印集めは単なる収集ではありません。お寺参りのご縁を結んでくれる手段とし、たとえ対価は数百円でも大切に扱っていただきたいものです。

「手段と目的」

「写経を奉納した証の書」

「お寺参りのご縁を結んでくれる手段」

これだけでも心の持ちようとその所作が変わるのではないかと思わされた。

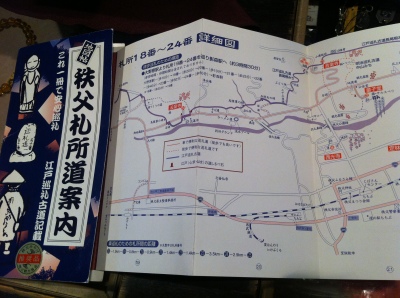

大掃除している時に書棚から救出した。

久しぶりに開いてみる。

いや、なつかしい。って懐かしい時間的期間が過ぎてしまっていることに驚いた。

午年の御開帳に伺ったのだから・・・午・未・申・酉・・・うへ!

もう3年も前ということになるの。

30年ぶりに息を吹き返した自転車を担いで、西武秩父手前の横瀬に降りた。

手回り品切符も必要が無くなったことも知らず・・・多少往生したがそこはそれ、どうにか鷹揚がきくものだと思う。

二日かければ楽勝、帰りは自宅まで乗って帰ろうと思っていたのだが、30年サドルから離れていた身は身体の各所に支障をきたしていた。1番札所に向かう途中にショートカットしようと畦道に入れば足がもつれて田んぼに落下の洗礼を受けてのスタートとなる。

巡礼道の登戸タカをくくっていたら、2番札所真福寺への上りでアウト。くだりは下りでブレーキレバーってこんな重かったっけと己の体力低下を忘れてロードの調整不良を呪う。

なんのことはない、二日で満願の気も抜けて温泉に浸かって車上の人となる。

一つ一つ地図上を目でたどる。

やはり満願しないと・・・

ことしはやり残しを。ということが。あ!そうか自転車がダメなら二本足で走ってもいいんだった。

今年も多くのご来店を頂きましてありがとうございました。

来年も変わらぬご愛顧のほどをよろしくお願い申し上げます。

なお、元旦より通常営業をして皆様のご来店をお待ちしております。