昨日は毎年恒例の業界の春の展示会だったこともあり、久しぶりに出歩くこととなった。

羽田近くの会場と浅草寺に近い会場と二箇所を回った。

自分がこの仕事に就いた頃と大きく様変わりしてきていることは出品社の数からも言えることだが、展示される仏壇やご供養用品の考え方に天地の開きを感じる。

戦前の海軍が大鑑巨砲主義から空母を軸にした航空機主力の戦争に様変わりしたようなものだ。なんのこっちゃ・・・・

とにかくでかい、たかい、が飛ぶように売れた時代だった(我が社はつつましかったのでそういう事は知らない)1千万円クラスの巨大仏壇が所狭しと並んでいたし、創価学会の仏壇メーカーも鼻息が荒かったし。

出店会場も一社一会場なんていうのは当たり前だったから、広い会場を何箇所も回ると一日があっという間に過ぎる。おまけにカタログ+お土産で重いことこの上ないものだった。

が、それはそれで春の恒例行事として新年度が始まるという気分にさせられろよい契機ともなっていたような気がする。

今はどうか。

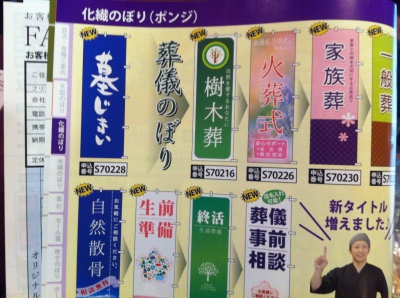

手元供養といわれる新ジャンルが鼻息を荒くしており、仏壇がとにかく小さくなった。

仏壇と言うより葬祭壇の小型版とでも呼ぶにふさわしいものが何処の会場でも見当たる。

何処でもと言うなら、家具調仏壇があたりまえになった感も忘れてはならない。

タンスか?というデザインはさすがに少なくなったようではあるが。

30年前は、そんなものが出展されていたら、だれが振り向いただろうか。

箱か?タンスか?「売れませんよそんなもの」かもしれない。

大鑑巨砲は空母の艦載機にしてやられたのである。撃沈の感がする。

TONは、天邪鬼である。

世が無煙無香をお線香の主流に置こうとするならば、だんぜん有煙天然材料でありたいと思うし、世が家具調が主流だというなら、伝統工芸仏壇が主流だと思う。

小さな家族で行っている会社の社長と立ち話しをした。

伝統工芸品クラスの仏壇を制作して入るが、その内面性と技術を今に生かしたいとして現代風にアレンジしたいと言う。TONも同意した。

出発点が大切だと思った。

車好きでなくともスカイラインGTRが伝説のスポーツカーとしていまだに憧れの的となっていることはしれた事実だろう。一度はシートに深く身を沈めてみたいと思うのはTONだけではないと思う。

64年鈴鹿サーキットで行われた第二回日本グランプリにてプリンススカイラインを駆った生沢徹が世界のポルシェを負かした。戦後のスポーツレーシングでは伝説のGTカーレース。

GTRはそのエンジンをデチューンして市販車とした。そこに当時の若者が魅了された。

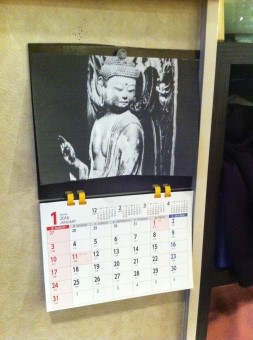

仏壇はお寺なのだ。我が家の小さなお寺。伝統の上に成り立たないといけない。一つ一つのパーツに意味が有る。そして祈りやすさ。

東京つまり江戸仏壇を手作りする職人とタグを組んだ時があった。

彼が言うには、

「仏壇の前で手を合わせるのは人なんですよ。だから手を合わせやすい、祈りを醸し出す雰囲気というものがある」と。

だから仏壇の直線一つにもそのものずばり、祈りがある。とね。

その言葉がTONの中に醸造された。

日本の仏壇仏具職人に誇りを持ち続けて欲しい。

伝統の担い手はあなたたちのほとばしる情熱から生まれる技術しか後世に伝わらないのだということを。

会場に若い仏師がいた。

短い会話だったが伝わるものがあった。

隅に黒々していたと思われる綺麗な年輪の木材が展示されていた。

よく見ると仏様の下絵が描かれていた。

「全焼した家屋の大黒柱に仏様を彫るのです」という。

篤信を形に表すとはこういうことだなと思いながら温かい気持ちにさせられた。