お盆です。

東京ではなかなか見る機会が減ってしまった迎え火をお隣さんが玄関先でやっていました。

この煙を見てうちがわかるよね。

ご馳走を用意して待ってるよ。

早く早く帰ってきてね。

きゅうりの馬も用意したからね。

なんて美しい風景でしょう。

心和らぐ風習でしょう。

お・も・て・な・し

こういう日本人の優しさを形に表したお盆の光景は外人のみなさんの目に焼き付けてもらいたいな・・・

と思うTONでございます。

帰りはゆっくりナスの牛だよ。。。

TONちゃんの勝手な思いをいつも考える、お客様のこと、浅草念珠堂のこと。。。

お盆です。

東京ではなかなか見る機会が減ってしまった迎え火をお隣さんが玄関先でやっていました。

この煙を見てうちがわかるよね。

ご馳走を用意して待ってるよ。

早く早く帰ってきてね。

きゅうりの馬も用意したからね。

なんて美しい風景でしょう。

心和らぐ風習でしょう。

お・も・て・な・し

こういう日本人の優しさを形に表したお盆の光景は外人のみなさんの目に焼き付けてもらいたいな・・・

と思うTONでございます。

帰りはゆっくりナスの牛だよ。。。

白檀(老山白檀ですが)の木が全く手に入らなくなるご時世。

信じられない時代になったものだと思う。

沈香。

こんな山を見れるのもいつまでのことだろうか。。。

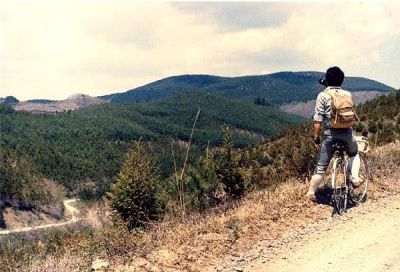

TON店長にも遊び回っていた時代もある。

遊ぶといっても可愛いものだが・・・

カメラと自転車を担いで山に入る。

富士山に行った以外は山岳サイクリングというより林道趣味の範疇だたけどね、こんな時代もあったんだ。

人ごみはめっぽう避けたい口で観光地と呼ぶところはまず食指が向かなかった。

自分の故郷となった浅草ながらこんな人出のある観光地に出かけるなんてまず考えられなかった。行くなら早朝か深夜ということだろうか。

このときは仲間数人と阿武隈山脈を縫う林道を選んだ。

もう30年も前の話。

渓谷にたなびく100匹も超えるだろう鯉のぼりの勇壮さに唖然としたり、木造三階建ての古びた旅館に驚いたり、初めて市販された700cのタイヤをつけてきてしまったばかりにパンクの連続に泣いたりと思い出深い数日を過ごした。

砂利道ももう無くなっているだろうけど、また走ってみたいなぁ・・・・

熊本の義父から趣味の彫り物が届いた。

箱を開けるとピーチクパーチク鳥の彫り物がいっぱい出てきた。

お店で売るからねと言ったためか・・・な・・・。力を込めて彫ってくれたようだ。さ、どうしょうかな・・・。

梱包に使っていた新聞紙を資源ゴミに出すためにたたんでいると、あれ?

こんなのを発見した。

西の横綱公務員のくまモンは、四コマ漫画にもなっていたんだね。

さ、東の横綱ふなっしーは、どうだ。

個人商店と思っていたら、マネージャー付きの芸能事務所に所属しているとか・・・

両陣営がんばれ。

さて、TONも頑張らなくちゃ。

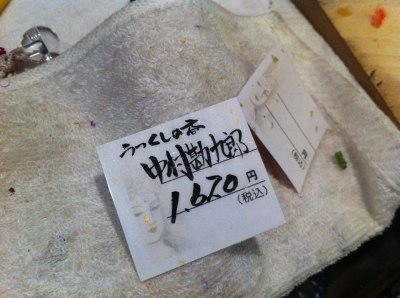

お客様に指摘されちゃいました。

「勘九郎じゃないでしょう」って。

お線香の名称なのです。

僕の中では、子供時代から親しんでいた同年齢だった故人には特別の思い入れがあるんです。さらに先代勘三郎とテレビドラマで共演していたことでより近かったのかもしれません。

いつまでも勘九郎ちゃんってTONの記憶にはインプットされているんです・・・・・って・・・・・・負け惜しみ?いやいや。。。。

よい香りと相まって人気商品だったのですが、故人となられたことで廃盤商品になってしまった。

残念ながら在庫限りです。

花の咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ。。。。

まさしく木の根っこは大地に喰らい込む。

人が今年の花はどうだとかこーだとか、空を見上げて云々している間も、狂乱に浮かれているときも文句言わずに静かに静かに着々と根を押し伸ばしていく。

いつか覆っていた堅固な地べたさえ突き抜け舗装まで破って我々の目に訴えてくる。

こうやって僕らは頑張っているんだよ・・・・とね。

美味しそうでしょ。。。あんこもいっぱい入ってます。

キャンドルですけど。。。

テレビをつけるとどこのチャンネルも震災の特集ばかり。

忘れては決してならないし、忘れられるわけもないことだけど、これらの番組を見て辟易するのは僕ばかりだろうか。

震災後、CM自粛のために公共広告機構のCMばかりが流れCMの終わりに流れるあのショートフレーズに嫌気が・・・というよりほぼノイローゼに近い症状を呈してきたころ、ようやく気づいたのかフレーズが消えた。

2011年は53歳から始めた朝のジョギングを毎日懸命に重ねていた時期と重なる。

3月10日朝はホームコースの隅田川両岸を走っていた。

東京大空襲の慰霊碑を気にしながら。

この日が来ると類した碑の前では手を合わす人も多く、昼になっればお線香を求めに来店され川辺に向かう人もいまだにいらっしゃる。

ここに住んでいる以上必ず首をもたげてくることなのだ。

毎年この日になると公会堂で戦争展が市民団体主催で行われる。

コース途中にある空襲による殉難者の方のための碑の光景が変わる。

その展示会のために慰霊碑の横に置かれているはずの言問橋の欄干の土台石が持ち運ばれるためちょっと空虚になるのだ。

そんなこともあって、

今日もやるかな、また見に行くか。

と思いながら何故かその日は公会堂には足を運ばなかった。

その翌日。

故にか鮮明に刻まれてしまっている。

それからもう3年かぁ・・・・・

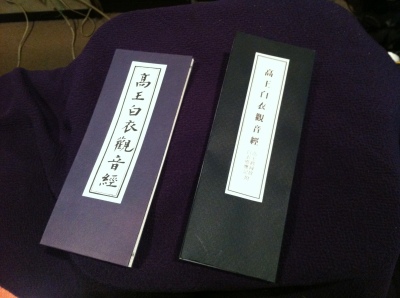

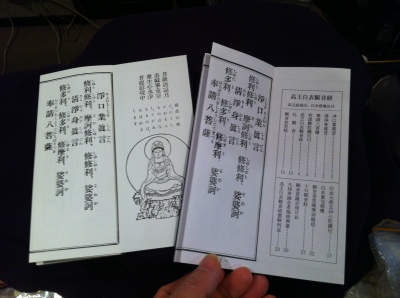

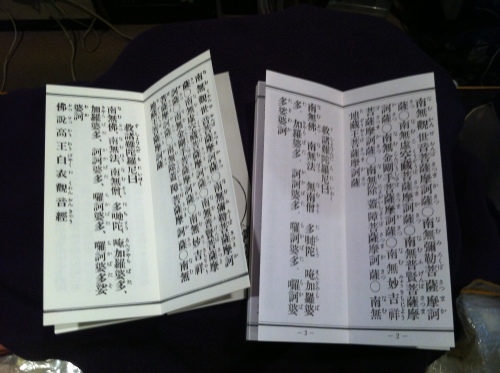

当初の頃とても困ったのが経典のこと。

仏壇屋として仕事をしていると必要な経典はごく限られてくるのだけれど、人と同じことをしていたのでは、70軒が軒を連ねる浅草の土地ではとても生きていけない。

宗派のお勤め本を覚えておけば用が済むほど甘くはないのだ。

浄土真宗と余宗合わせて9種類か10種類の経典を覚えておけば本来良いところなのだけれど、お客様の質問にお答えしているうちに、「経典書庫」にあるような版元も驚くような10年に1回読んでもらえるかどうかわからないようなニッチな経典まで揃えることとなってしまって久しい。

一つの版元のレパートリーが揃ってくると、どこから耳にしたのか、お客様の方であそこの店にはニッチなお経が置いていると噂を聞きつけて、訪ねてくださるようになる。

おかしなもので、好むと好まざるとにかかわらず、経典の方から舞い込んでくるようにもなる。

だから僕の店の経典のレパートリーを見ると、

「ずいぶんマニアックですね・・・」

と専門職の方々も驚く。

まあ、仏像のレパートリーを見ていただくだけでも、それは言えてると思うのだが(歓喜天や大元帥明王なんて普通ないよね・・・)経典にしても石土経や下手をすると白衣観音経すら普通の店には置かないのだから。

お客様の要望で通常置いてある高王白衣観音経の版元ではないところのが欲しいということで先日一冊おとりした。

表題が同じでその版元でないとダメとは・・・

何がどう違うのだろうとチェックしたくなった。

こういう時は約得だなと思う。

違わないよね・・・

なーーんだ・・・・

すべて一緒じゃないの・・・。

ただね・・・

現代仮名遣いではないというところが違っていた。

う~~~む。

これは馴染みということが大きく左右してくるんだね。

読む方は慣れ親しんだ韻を踏むところに命を感じるのだ。

やはり・・・お経って生きているんだ。と思った。

グーグルもおもしろいサービスを始めて、つい新しいもの好きのTON店長はお願いすることにしました。

大きいドーム型のカメラを持ってくるのかと思いきやへーと思うくらい簡単な機材(に見えました)。

さてさて、どんな画像に仕上がるものやら楽しみでもありヒヤヒヤものでもあります。