7月2日(土)・3日(日)に開催。

被災地から来ていただいての産直品の販売と地元のお店のコラボです。

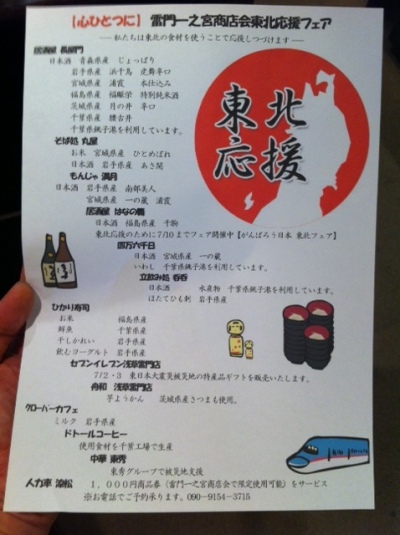

【心ひとつに】 雷門一之宮商店会東北応援フェア

-私たちは東北の食材を使うことで応援しつづけます-

居酒屋 長屋門

日本酒 青森県産 じょっぱり

岩手県産 浜千鳥 虎舞辛口

宮城県産 浦霞 本仕込み

福島県産 福賑栄 特別純米酒

茨城県産 月の井 辛口

千葉県産 腰古井

千葉県銚子港を利用しています。

そば処 丸屋

お米 宮城県産 ひとめぼれ

日本酒 岩手県産 あさ開

もんじゃ 満月

日本酒 岩手県産 南部美人

宮城県産 一の蔵 浦霞

居酒屋 はなの舞

日本酒 福島県産 千駒

東北応援のために7/10までフェア開催中【がんばろう日本 東北フェア】

四万六千日

日本酒 宮城県産 一の蔵

いわし 千葉県銚子港を利用しています。

立飲み処 呑呑

日本酒 水産物 千葉県銚子港を利用しています。

ほたてひも刺 岩手県産

ひかり寿司

お米 福島県産

鮮魚 千葉県産

干しかれい 岩手県産

飲むヨーグルト 岩手県産

セブンイレブン浅草雷門店

7/2・3 東日本大震災被災地の特産品ギフトを販売いたします。

舟和 浅草雷門店

芋ようかん 茨城県産さつまも使用。

クローバーカフェ

ミルク 岩手県産

ドトールコーヒー

使用食材を千葉工場で生産

中華 東秀

東秀グループで被災地支援

人力車 涼松 1,000円商品券(雷門一之宮商店会で限定使用可能)をサービス

※お電話でご予約承ります。090-9154-3715

こんな感じですが、いかがあいなりますか・・・・

頑張ろう。