浅草にLRTを走らせたい。

有志で研究を続けている。

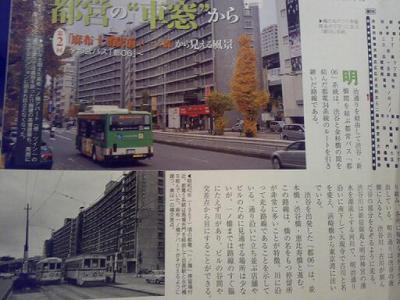

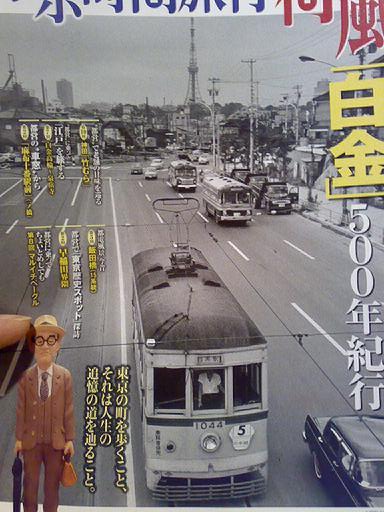

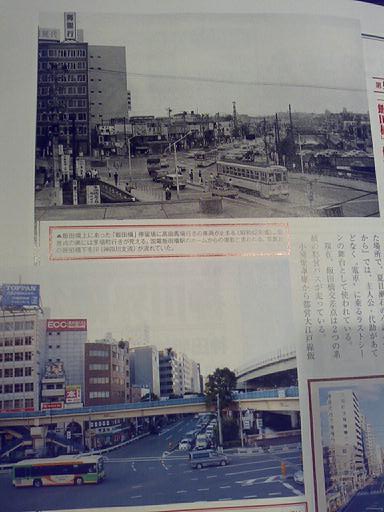

都電が三ノ輪橋でストップのまま早稲田との往復のみ残して、旧東京市電の路線が東京の道路上から消えて40年近くなるわけだ。

専用軌道という利便のよさもあるとはいえ、よく続いたものだと交通局と地元の熱意に感服させられる。

ただ・・・ただ、おしいことに、一度でも利用したことのある方ならわかるが、三ノ輪橋駅と日比谷線の駅との乗り換えは可能だというだけで、実に乗り換えにくい。

つなぎの悪い交通機関は現状以上に伸びる手立てがあるとは思えない。

せめてどこかのターミナルへの乗り入れ、せめてバスとの乗り継ぎでもいい、利便性を図らない限り都電の明日はない。

都電は下町を走るジオラマではない。

れっきとした中型輸送手段である。

しかも排気ガスも出さないエコな公共機関である。

年寄りや子供、さらに肢体不自由な方にも優しい乗り物である。

乗り降りは地上である。最近の低床式の路面電車はほとんど段差がない。

バスが低床式になったといっても、電車のそれにはかなわない。

地下何十メートルからエスカレーターやエレベーターを乗り継いで、乗り継いで、地上にやっと出たら、あれここどこ?となる。

地下から地上に出ると人の方向感覚を狂わす。

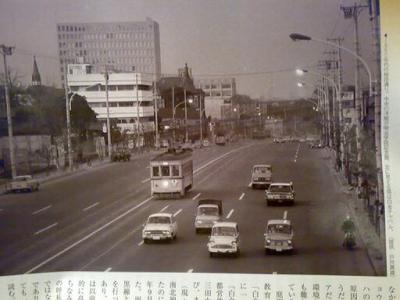

町をみられないままで移動すると言うのは、乗車駅と降車駅の断絶を生む。

町の景観が連続しないからそこはブラックボックスなのである。

ということは、地上の目線がすこぶる限られてしまうと言うことなのだ。

これは商店を営むものからすると、大変なマイナスなのだ。店や商店街が手を尽くして目線に訴えかけようがそのチャンスを失うことになるのだから。

購買意欲や尋ねてみたい町の風景というものがある。

人の心には準備段階というものが必要なのだ。

プロローグもなく突然主題に入る小説なんて面白みが半減してしまう。

ちゃんと前段があって導入があって、初めて主題が生きてくるのではないか。

電車の窓から、視覚的に訴えかけられて、心は訴求する。ビジュアルは大事なのだ。

そんな心の準備が次の行動を起こす。

電車道(でんしゃみち)を歩いていけば、何とか我が家にたどり着ける。

そんな感覚をもったことはないだろうか。

軌道敷はランドマークなのだ。

市電が全廃した町では、

お年寄りが迷子になりやすくなったと聞く。

鹿児島市電のように軌道敷内をグリーンベルトにすることもできる。

定時運行もやりかたひとつで可能である。

無軌道の交通機関。運転手のみに命を預ける危うさを受け入れるほどの許容は、ぼくにはない。

建設コストが地下鉄の10分の1以下と安いという。

ただ大量輸送の地下鉄と路面電車は性格を全く異とする交通機関なのだ。比較するのはそもそもおかしいと思うのだが。

路面電車のよさを上げたらきりがない。

路面電車にはもう一つネットワークのよさがあげられる。

全盛期の都電のネットワークは世界一だった。

同一運賃で乗り換え自由。何処まででも行ける。

ただ技術開発の遅れと軌道内に車を入れてしまったことに衰退の道が敷かれた。

廃止ありきを前提に論議されていた当時の風潮は聞くに堪えない。

広島や長崎は、廃止論議もありながらもなりふり構わず改革して今の市電王国を作った。

利を訪れた方ならその便利さは共有できるだろう。

しかし、モータリゼーションという便利な言葉を大上段に次々にネットワークの部分部分を切り捨てた。寸断されたネットワークはもうネットにならない。

手足をもがれた格好で、加速度的に利用客は減少し、お先真っ暗となった。

そろそろよいものはよいと割り切って、どんどん取り入れていく勇気のある欧米のよさに気が付いてくれないかなと思ってしまうTONちゃんなのだ。

個人主義のアメリカでさえ次々に路面電車を復活させていっていると言うのに。