「もうくたびれました」

ゴムが悲鳴をあげて僕に訴えかけてきた。

「がんばったね」

ぽろんと泣いた。

TONちゃんの勝手な思いをいつも考える、お客様のこと、浅草念珠堂のこと。。。

「もうくたびれました」

ゴムが悲鳴をあげて僕に訴えかけてきた。

「がんばったね」

ぽろんと泣いた。

「新井淑則」という中学校の国語の先生を知った。

ある情報番組の中で紹介されていたことがきっかけだ。

全盲にもかかわらず昨年15年振りに、普通学校の教壇に立ち中学生に国語を教えている。

彼は生まれつき盲目ではなかった。

新任の教師として使命感と情熱の絶頂期に文字通りある日突然「網膜はく離」という病魔に襲われ全てを失う。ある日突然光を失う恐怖がどれほどのものか、想像だにできない。

死へのいざないと呪縛を振りほどき懸命に希望という光を見出し、夢を持ちそれに向かって歩き始めたきっかけは家族によるところが大きい。

また、同じく盲目ながら教鞭をとっていた先輩教師仲間との出逢いが彼を奮い立たせた。

見えて当然。

勉強できて当然。

働けて当然。

同じ生活が10年先も20年先も変わらず送れるなどと全く保証はないはずなのだが人はその中に安寧としたがる。

しかしその当然が消えた時、確固とした堅牢な土台と思っていたものが、実は何の根拠もない砂上の楼閣だったと知る怖さ。

一昨日に引き続きまた教えられた気がした。

http://atarimae.jp/crosstalk/010/

彼が病気のいきさつとそれを克服していった境地を本にまとめているということを知り

本屋に飛んだ。が、残念ながら置いていなかった。

また探そう。

秋風が吹いて朝は気持ちの良い気候になりました。

吸い込む空気の実に軽いこと。

ようやく走るのに嬉しい季節の到来だろうか。嬉しくなります。

今年の1月から続けている朝のひとっ走り。

紆余曲折はありましたが、7ヶ月続いています。

さて、今日も時間通り、目覚まし時計より正確に5時に目が覚めて、起き上がろうとすると、

ん?ん?NN・・・

腰が痛い。なんと!

そしてまたも右足がそれに呼応するかのように痛い。

暑いうちはうそのように消えていた足の痛みが、前触れもなく突然復活してきたのです。

平気でほいほい走っていると、痛みの苦労を忘れてしまう。

痛くないのが当たり前のように感じ。

当たり前のように、食事をし、

当たり前のように水を飲み、

当たり前のようにトイレに行き、

すべてできて当然と思う。

気づくと、

当たり前のように生活してしまい。

当たり前のように一日を終えてしまう。

当たり前のように床に入り、

そして、朝になれば当たり前のように目を覚ます。

どれひとつとして、自分ではどうすることもできない事なのに・・・

本当は千載一遇の出来事なのかもしれないのに・・・

もしかしたら、感謝が足りなくなると出てくるのかな。

この痛み。

感謝!痛み。

早朝ちょっと目覚めが早すぎて、NHKをつけた。

あいにくニュースはやっていなかった。

かわりにドキュメントが流れていた。

終戦のわずか20日前、昭和20年7月25日。

大分県の豊後水道に浮ぶ小さな島、保戸島での出来事だった。

島にある小学校が爆撃された。

500名の児童のうち1年生と5年生の125名の児童と教師2名が米軍の爆撃と機銃掃射によって亡くなった。

何故こんな小さな島にアメリカ軍は攻撃目標としたのか番組ではアメリカ軍の資料をもとに分析した。

他の都市を攻撃する予定を変更しての爆撃だった。

目的は、保戸島にあった海軍施設を撃つためととなっていた。

だから、この悲惨な出来事はその目標物を見誤ったために起きた事だろうと説明していた。

しかし、空の上からだって児童とわかる逃げ惑う者たちを機銃掃射した理由はわからないと説明した。

127人もの命を奪っておいて、わからないままでいいの?

軍の資料まで探しだせるリサーチ力があるんなら、当時のパイロットを探し出して、一人でもインタビューをとれよ。って言いたくなる。

番組の結びとして、海軍施設を島民の知らぬ間に建設していたことが、誤爆の原因を作ったのだと語り番組を終えた。

ふ~ん。

非戦闘員を攻撃した敵国よりも、島に軍施設を作った日本軍が悪かったんだ。

僕はそう理解した。

同時に、結びでドキュメントの流れをこんな形でリードできるコピーを考え付くなんて、さすがNHKだと思った。

http://www.oita-press.co.jp/localNews/2009_124848244534.html

もう立秋です。

秋が立つというのに、

なんでこんなに暑いのか。

まして梅雨の様相すらまだ抜け切れていないというのに。

調べました。

何故何故?

立秋は二十四節気のひとつ。

季節の変わり目を指すわけでありまして、ではどこの季節を指すかと言うと、二十四節気が生まれた地方の季節が元になるわけです。

ではどこで二十四節気が生まれたかと言うと中国殷の時代に成立したものといわれていますから、大陸の黄河中流域の気候にあわせた変わり目ということなのですね。

と言うと島国日本との気候の違いは歴然。ここに肌で感じる季節のギャップが現れてくると言うもののようであります。

ちなみに殷の首都近くの中国太原市と東京の温度差は10℃近くあるようで、そのまま日本に伝わった二十四節気の概念では感覚に誤差が出るのは当然と言うわけですね。

なあるほど。

ともあれ暦の上だけでも涼しくなる約束を取り付けたような気になってちょっとは涼しくなるかも。です。

早いもので、東京の7月盆もあっという間に過ぎ、月遅れのお盆もあと一週間あまり。

いよいよ民族大移動の時期が近づいてきた。

そして、お店で展示している盆提灯もいよいよお別れとなる。

ただ、浅草はサンバカーニバルが終らないと夏の雰囲気は抜けることはない。

町中を飾るあの黄色いサンバの提灯が、いやでも気持ちを盛り上げてくれるからだろうか。

が、店内は盆提灯の占めるの割合が大きいから、なくなるととたんに夏の終わりを否応なく感じさせられてしまう。

そんなこんなで、この時期はいつも悩むのである。

カンカンに照りつける太陽の下、秋のディスプレーにはまだ早いし、夏を惜しむ気持ちも手伝って次への行動が取れないで金縛り状態になる。

じゃあ今年はどうしよう・・・か。

冷夏の影響ですでに秋の様相も無きにしも非ずだけれど、かと言って真夏を過ごした!という実感も乏しいから秋への様変わりは逆効果を生みそうだ。

考えるに日本の四季は、きっちり入れ替わるからいいのだと思う。

春になったんだかならないのだかはっきりしない。

梅雨が明けたんだかどうだかうやむやにある。

夏なのか?秋が・・・、冬が・・・

まるで亜熱帯の住人のような感覚に近づきつつある。

冬夏のそれぞれの厳しさを味わうからこそ、季節の変わり目に喜びを享受できるというもの。

喜びの大きさは、日本人の感受性の豊かさを増幅させてくれたのだと信じる。

こんな季節の変わり目のおぼつかない日本では、これからどうなるのだろう・・・

つまりは、喜びの質を変えないといけなくなるのだろうか。それとも・・・

老婆心ながらそんな危惧すら感じる昨今なのである。

ともあれ、若干少なめの蝉時雨を聞きながら、日本の変わっていく姿を想像している。

沽券図と言う言葉をはじめて知った。

「沽券(こけん)にかかわる」つまり人の値打ち、プライドに充てた言葉の元となる言葉。

江戸時代から土地の売買の証文のことで、いくらで売り買いするという時の証文のことだという。

50歳を過ぎてもこんな言葉も知らないの?と思うなかれ。恥を忍んでの話しなのだ。

その沽券がどうしたかというと、明治初年、詳しくは明治4年12月27日に大久保利通によって地租改正に先立ち、沽券税という形で始まった。

つまり土地の所有者から等しく税金を取る法律が施行されたのだった。

これは実に画期的なことで、江戸時代までは市街地の土地は無税だったのだから。

武士も町民も別け隔てなく、税金を納めることができるようになったのだ。

資料によれば、

沽券(土地の売買証文)に課せられた明治初期の「沽券税」の領収証が、津市一身田町の醤油(しょうゆ)製造会社「下津(しもづ)醤油」(下津和文社長)から見つかった。国税庁税務大学校税務情報センターは「沽券税の執行を示すものはこれまで確認されておらず、極めて貴重な史料」としている。

沽券税は、廃藩置県に伴って明治政府が1873年(明治6年)に実施した地租改正に先立ち導入された。72年後半から、それまでは無税だった市街地の土地に沽券金(売買地価)の1%を課税した。

長々とお読みいただいて恐縮だが、何を言いたかったのかというと、この税金の元となったのであろう図面が公文書館に保存されていた。

そして、その沽券台帳なる図面にわが社念珠堂が立地しているここ、この場所が、1400年をはるか昔、大川からすくい上げられた観音様を私邸に祀った第一号の篤信者である土師中知の子孫が代々、ここに邸宅地を構えていたそのことが記載されていたのである。

見ると明治6年当時四百数十円であった土地は、大正2年の同図では1000円を超えていた。

じつに面白くもあり、不思議にも思う。これも一つの歴史である。

こんなに大切な歴史が人々の記憶から忘れ去られていることに、寂しさを感じてしまうのはおかしいだろうか。

いつもの日課としている朝の一っ走り。

昨夜の花火の競演後ゆえ河原はどうなっているかと興味を持って隅田川沿いを走った。

TONのコースは、駒形橋から白髭橋までの両岸を右回りしたり左回りしたり、その日の気分と体調で変わる。

岸から眺める隅田川に励まされ半年続いた。

脱線するが特に左岸側の桜橋を過ぎて白髭橋を望むあたりは、桜並木が枝を川面に伸ばし手を入れられていない土手風景と相まって、護岸を引っぺがしてしまえば江戸の風景を想像するに難くない風情がTONにとってベストスポットなのである。

台東区側は、きれいに片付けられてバリケード以外通常の姿に戻っていた。

白髭橋を渡り、ホームレス区域を過ぎ、ベストスポットに入ったとたん、違和感を覚えた。

昨夜がまだ続いていたのである。しかし主権を主張した主はいない。

道路には、己のテリトリーを主張するかのように、ガムテープで誰の誰べえと名を記したまま取り残されている。

どこに迷い込んだかと錯覚するほどなのだ。

おまけにシートも置き去る輩もいる。

食器、残り物となった残飯類が山となり、スーパーのビニール袋はあたりを構わず風に舞っている。

目を覆う光景なのである。

箒とゴミ袋を持ち合わせていなかったことが悔やまれた。

その状態は言問橋が頂点で東武橋まで続いた。800m程度はあろうか・・・

東武橋にたどり着く頃ようやく清掃作業のプロの方々とすれ違った。

ふと考えた。

隅田川花火大会は規模と実行範囲はもうすでに区の枠を超えている。

交通規制は人の流れすら自由を効かせず(そのことが商店の売り上げに不公平さすら生んでいる)。

だからと言って、反対をしているのではない。

東京マラソンと同じく、たとえデルタ地帯になり商店が軒並み売り上げを落とすからといって反対するわけではないように、全体の利益ために一部の商店が犠牲になっても仕方ないと言う論法も10000歩譲って呑んだとしても、情報の交流させる場がないこと、もしくは吸い上げる機関がないことの方が脅威ではあるとは思いはするが。

ちょっと脱線してしまった。

そろそろ堤防の一等地も、ただで見れるというのを脱却しない限りいつまでもこんな無責任な状態がつづくのではあるまいか。

清掃作業は区の職員や地域ボランティアが動くのではない。

税金が使われるのだ。

しかも無秩序の場所取りが大会1週間も前からガムテープ合戦となり小汚い風景をさらさせるのではなく、土手沿いの一等地は区割りし、区画いくらと公示し抽選をする。

そして大会終了後、美化判定をし、きれいに使うことができない方々には次回の抽選の権利がなくなるくらいにするならば、今のようなガムテープの散乱した蜘蛛の巣地獄は見ることがなくなるだろう。

下町の裏通りにござを敷き、ビルの合間に垣間見る火の菊花を家族で愛でる光景が心に沁みて離れない。

もちろん自家の延長の道路にはゴミの散乱など無縁の光景なのだ。

今年初めてセミの鳴き声を聞いた。

朝。隅田川沿いにて。

「ビーン」

ミーンではなかった。

一声でやんだ。

何故か全然セミがいない。どうなってんだろ。

子供の頃から地図を見るのは大がつくほど好きだった。

まだ見ぬ地形や風景を地図から予測する。

そんな中から自分の姓と同じ地名を九州と新潟と四国に見つけ、さらにのめりこむことになる。

いつか地図を作る土木の世界に入っていったのだから、好きが高じていくと何らかの見返りもあるものだと思う。

土木の世界からはスピンアウトしてしまったけれど、相変わらず地図はよく眺める。

一時期、路面電車と近郊電車の世界にのめりこんだ関係で古いとは言っても明治期程度の地図と現代地図を見比べることにがっちりはまった。

さらに最近は、江戸古地図との比較に興味は広がった。

明治期から現在は、関東大震災後の復興計画で大幅に街路の姿が変わった。

さらに大戦後の混乱で都市計画もままならないまま無計画に町の仕様が変化した。

そしておまけに行政の無策さは、由緒ある町名を消した。

その両方を併せ持つくらいに変化したのが、都市としての江戸から帝都に切り替わった時であったろう。

この大変貌ぶりは、ドラマチックでさえある。

わが郷土となる浅草はというと、比較的おとなしい変化のしかたではあるが、そこは廃仏毀釈の嵐に荒れ狂った明治初年のこと、大鉈は社寺をいやおうなくぶった切った。

由緒ある寺をも廃寺に追い込み、領地没収による公園化や民家への払い下げなど町の秩序と景観を狂わせた。

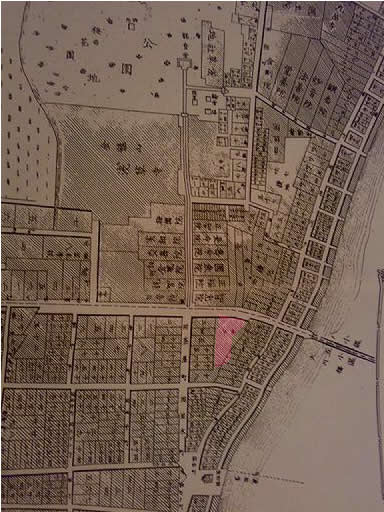

下の図は明治初年の地権者入りの浅草の地図。

明治7年となっているのだが、概略は江戸期のものを利用していると思われる。

右端を縦に流れるのは隅田川。右下には駒形堂が記されているが現在地とは異なる(現在はこの図の位置より数十メートル上流に移設されていて旧来の地には浅草通りが東西に通っている)。もちろん駒形橋はまだない。

もちろん国道6号線はなく、奥州街道のせまい通りが川沿いに北上していて、吾妻橋との間が宿場町の雰囲気を醸し出して見える。

浅草寺はほとんどが国に没収の憂き目にあい宝蔵門近辺の一角のみで、本堂付近は公園と化してしまっている。

地図上でピンクに塗った場所がわが念珠堂の含まれるところ。

実はこの広さ430坪の土地が以前このブログ上でも何度か触れている、墨田川からひろいあげた観音菩薩を丁重に祀った浅草寺開基の祖と言ってもよいはずの「土師中知」の子孫が代々清んでいた住居跡である。

江戸時代までは専堂屋敷と呼ばれていた。

代々土師専堂(専当坊)を名乗っていた。ついでに言えば観音像を掬い上げた漁師の兄弟である桧前浜成の末裔は斉藤坊、桧前竹成の末裔は常音坊を名乗り半僧妻帯を認められ浅草寺を取り仕切っていた。

ちなみにここの旧地名、材木町と花川戸町、山之宿町は宮本三町と呼ばれ三社祭りになくてはならない大役を任されていた。

現在の同地点と比べるとその変貌さがわかると思う。

赤いマーキングが念珠堂の位置。

ちょうど専堂屋敷裏の路地が当店前の通りとなる。

浅草発展の功労者、土師氏の由緒がここにあるのに、看板一つ残さず、史跡の名残もないのはおかしなものだと思っている。

だいたいにして「土師中知」と聞いてちゃんと答えられる浅草人が何人いるだろう・・・