ここ最近自分の中のトレンディーは、なんといっても浅草の歴史。

兎に角かなりの時間を割いている気がする。

もともと歴史(日本史)は大がつくほどのめりこんで好きな分野だし、

仕事の一環で戸籍や過去帳も調査してきたし、それこそ墓石の設計依頼を受けて、菩提寺廻りも長い間携わってきた関係で寺院やお墓はそれこそ好奇心に磨きをかけるよいきっかけになってきた気がする。

調べれば調べるほど浅草の歴史は面白い。

貴重な物証は、残念ながら明治の廃仏毀釈と関東大震災、そして先の大戦で焼け野が原になったこともあって致命的に失われてしまった感もあるのだが、そこにロマンが生まれる要因もあるのかもしれない。

研究の余地がいくらでも残されている気がする。

のめりこんでいくに従って、それに比例して、

浅草寺日並誌など貴重な蔵書も手元に増えてきた。

蔵書名でお気づきのとおり近世の浅草文化史というのではない。

僕の関心事は、ただただ浅草寺篤信者第一号である土師中知つまり浅草神社で祀られている一之宮と浅草の曙のことに尽きる。

何しろ伝説的な部類の話しが実歴史をオブラートに包んでしまっている。

そこがまた神話っぽくて面白くもしてくれてはいるのだけれど。

浅草の語源にもなったという説もある藜(あかざ)の生い茂る湿地帯。

それが推古天皇36年当時の浅草の姿だった。

浅草観音を海中(浅草浦)から網で拾い上げ祀ったといわれる藜堂。

10人の童子の手によって庵は造られた。

藜堂の位置は二つの説がある。

一つが現在、戒殺碑の残る駒形堂がそれであり、

いま一つは、「一之権現社」として今の花川戸公園付近に近年まで存在した、

顕松院という浅草寺の一院であった。

残念ながら顕松院は明治中期に廃院となってしまい、自動的に藜堂も消滅した。

史跡(観音像を始めて祀った場所)としてこれほどまでに重要な堂であったにもかかわらず、いくら廃仏毀釈の嵐の中とは言え、何故、石碑ひとつ残さなかったのか不思議でならない。

そういう意味では駒形堂が藜堂の跡地である可能性が大であると思えてならない。

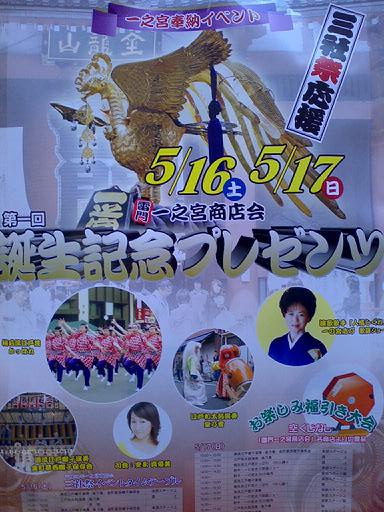

江戸期には三社祭りも今とはだいぶ様相を異にしていた。

船祭りとしての三社祭りの形態をとっていた。

浅草寺を出た神輿は浅草見附(浅草橋)まで渡御され大川(隅田川)に出る。

そこで羽田在住の猟師たち(先祖は浅草寺周辺の大川で漁をしていた)の漕ぐ舟によって川を遡上する。行き先はもちろん昔、浜成、竹成兄弟が観音像を掬い上げ上陸した地点である。

その地点が二通りあったという説に従って、上陸地点もそのとおりに行なわれていた。

駒形堂前から上陸する年と一之権現から大川に突き当たったところの舟付き場(東参道を東に隅田川の突き当たり)から上陸する年と二箇所を交互に行なわれていた。

二通りの説を江戸の人々は素直に信じて実行していたことになる。

実におおらかなものだ。

一之権現があるなら二、三之権現もあったのだろうがこちらは、はっきりしないようである。

そして藜堂造庵に加わった十童子も十社権現として浅草寺北側に江戸末期まで存在し、信仰を集めていた。

しかも、その末裔も浅草に代々連綿と続いていた(明治期まで嶋田家初め7家系確認できたという)のだから驚きである。

40年ほど前の毎日新聞の特集に浅草の歴史を特集した記事を発見した。

そこには、明治の廃仏毀釈がいかに凄まじく、国策として問答無用に寺院つぶしの嵐として我がもの顔に吹きまくられたかが記されていて、興味深い。

浅草寺と対を成していた浅草権現(今の浅草神社)を大鉈を振るって切り離したいきさつ。

代々浅草寺を守り続けてきた土師中知の子孫であった専堂家もここに消滅したいきさつ(ただし直系ではなくなったが傍系として守られてきたこと)。

代々秘仏として守られてきた観音像を時の権力で開扉させられたこと。

その調査官一行のその後の悲惨な末路など、寺と官権との攻防は、後世に語り伝えられねばならない事として山とあると感じた。

横道にそれたが、僕の店が立地する雷門2丁目18番地先は土師長夷(土師中知の末孫)の屋敷があった場所に位置する。

土地の古老ですら、記憶にない。しかしこれも立派な文化史跡なのである。

文化史跡が浅草には溢れている。

正しくは「溢れていた」なのだが・・・

黎明期のものは地中深くに眠っているだろう。

中世から近世のものは、先の大戦でことごとく消滅したように見えるが、どっこい無形な姿で残されている。

明治大正昭和の急激な近代化の中で吸収していった外来文化を花開かせたのもこの浅草の一面ではあるのだが、その陰に1400年以上続いてきた歴史が土台としてある。

これがまた浅草なのである。

だからここ浅草は懐が深いのだとも感ずる所以かもしれない。