「淵田美津雄」と聞いて、

「あーあの人ね」と答えられる方は、相当のミリタリーファンか

昭和一桁以前の御仁か親族かと思われる。

かく言う僕とて、ゼロ戦や戦争漫画の好きだった子供時代を除いて、

ミリタリーファンでもなければ、戦前に生まれたわけでも、

ましてや親族でもない、単なる凡人であるから、

その名は全くもって知らなかった。

彼の名を知ったのは、たまたま書店で手に取った一冊の本によって

知りえたに過ぎない。

彼、淵田美津雄は、太平洋戦争の開幕となった真珠湾攻撃、

つまり「トラトラトラ」の映画を観た人なら「あーあの」と思うかもしれない。

航空母艦「赤城」を発艦し、第一次攻撃隊を率いて最前列の機に乗っていた

その人である。その指揮により奇襲を成功裏に導いた。

最近、本を読むよりweb上の資料を読むことの多い僕にとって、

昼食の僅かな時間がささやかな読書の時間となっている。

長編も短編もこの時間にこつこつ読む。

「真珠湾から66年目の初公開」「真珠湾攻撃総隊長の回想自叙伝」

という表題に思わず手が出たのだが、半年も前に買っておきながら、

他の本に現をぬかして「つん読」状態にあった。

丁度読む手頃な本がなかったことで、ようやく単行本の厚い装丁の表紙を開く機会を得た。

数ページ、目を通した。

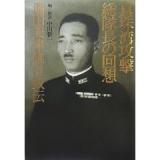

海軍士官学校時代、総隊長時代の写真、いかにも軍人の面構えだ。

そして伝道活動中の写真・・・え!伝道って?

そう・・・彼は戦後、東京裁判、公職追放、等々の荒波を受けていた。

一方的な魔女狩り的裁判であった、東京裁判の報復を企てようとアメリカからの引き揚げ捕虜兵たちを取材する中で、ある兵の証言に出会うことになる。

その証言とはこうだ。

手足を失うような重症患者たちが収監されていた捕虜収容所でのことだった。

彼ら日本兵に対して、あるアメリカ人女性の献身的介護が続けられた。あまりの献身さに感動した日本兵はある日、何故それほどに敵国の我々に尽くしてくれるのかと問うた。はじめ口ごもっていた彼女だったが、意を決して口を開いた。彼女は牧師であった両親を日本兵に無慈悲にも首を落とされ殺された。訃報を聞いた彼女は日本人を呪った。しかし、亡くなる最後まで祈っていただろう両親の姿。許しの葛藤の中からキリストの愛が芽生えた彼女だった。恩讐を愛そう、日本人捕虜の収容所にソーシャルワーカーとして介護を始めた。というのがその内容だった。

何故恨みに愛で報いるのか・・・

自分だったらどうするだろう・・・日本の文化ならそうはいかないだろう。

恨みには恨みで応え、さらに恨みは続くだろう。

己の小ささに気付き、驚き、報復のための聞き取りを中止する。

恨みの連鎖は断ち切らなければならない。

聖書に触れる起因となる・・・。

39歳で真珠湾攻撃の総隊長を任じられ、10年後の49歳のときにバプてスマを受けるこの不思議さ。

ミッドウェー、ガダルカナル、沖縄、を指揮し計画し、敗戦のミズーリ号上の調印式の現場にまでも立ち会った戦闘の猛者が敵国の宗教と思われていたキリスト教に改心した。

次々と離れていく友人たち、戦友たちからの疎外、特攻隊から命を狙われることすらあったと説く。

そして、昭和27年5月、周りの反対を押し切り、日米両国とも戦争の傷の癒えぬ、憎しみ渦巻くアメリカに伝道のために渡る。

戦争だったとは言え3000人以上の命を奪った真珠湾のヒーローがその渦中に飛び込む。

行間に血涙が滲み出て見えた。

大艦巨砲主義を批判し続けた熱血漢の若き軍人の軍記ものと思って読み進むと、さにあらず、本の後半部分にちりばめる彼の言には、赤裸々な人としての葛藤と、神との出会いの喜びが溢れている。信仰告白書のようであった。

店から本を持ち帰り夜中に読み始めたが、気が付くと白々と朝を迎えていた。