「にいなめさい」。

と、聞いてわかる年代がだんだん少なくなっているのではないだろうか。

TONでも戦後教育を受けて育った立場上、今の人と大して変わらないと思うのだが、昭和一桁の親に育てられ、身の回りには明治生まれのじいちゃんばあちゃんに囲まれ可愛がられてきた身としては、「勤労感謝の日」というよりも、「新嘗祭」という言葉がしっくりくる。

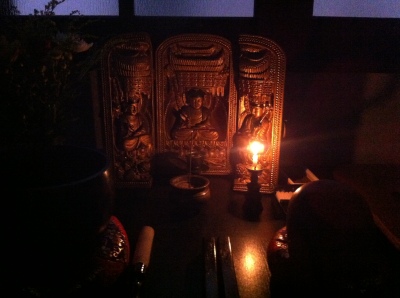

新穀を皇祖はじめ神々にお供えになって,神恩を感謝された後,陛下自らもお召し上がりになる祭典この大祭は農耕を基本とする日本の意義深さを想い出させてくれる。

日本っていいなぁ。。。

とは言うものの、20代、30代、40代と力任せに遊びと仕事をしゃにむに活動していた時期には、親の教えはどこ吹く風で動き回っていたような気がする。

はてな、ところがどっこい50を過ぎたあたりから、勤労感謝というにはなにか釈然としない何かがひっかるようになってきたTONなのでありました。

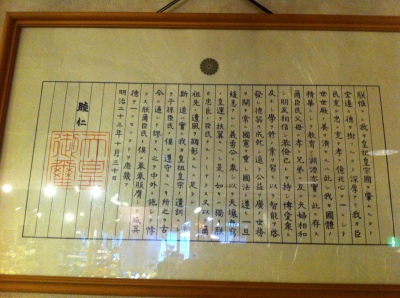

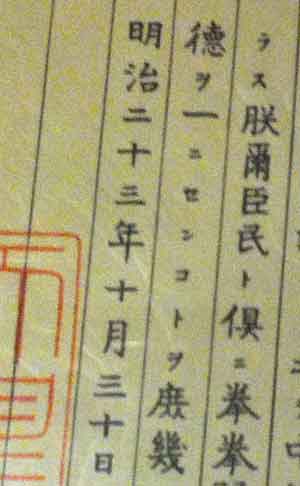

死ぬまでに一度は天皇陛下と直にお会いしたいという思いも募るし、なんだろな・・・

そんなことをつらつらと仕事中に思い描くTONの本日、新嘗祭、勤労感謝の日なのでありました。