お餅をついて柳の枝につけてみました

繭玉らしくなったカナ・・・

お餅をついて柳の枝につけてみました

繭玉らしくなったカナ・・・

花やしきの巡回バスです。

子供はよろこぶでしょうね

リキシャマンはトナカイの恰好してお客ひきをしているし、

不思議な光景です。

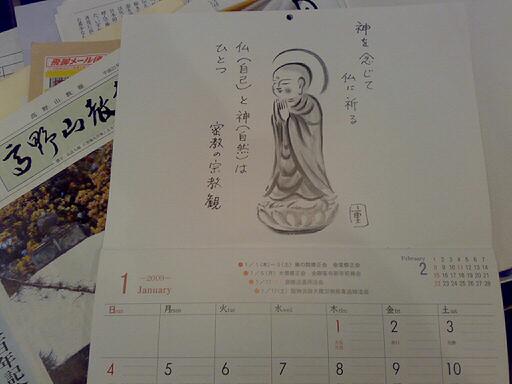

これこれ。待っていたんだ。

高野山からやっと届いた。

毎年いただいていて一番使いよい。

不況といわれる世の中だから、半分諦めかけていた。

世の中不況になると宗教はいいねと世間の評価だけど、

そんなことない。

心の部分は目に見えない。

今は苦しいからちょっと後でねとなってしまいやすいのでは。

さらに冷え込みすぎれば神も仏もあるものかとなってしまうのだろうか・・・

横浜本牧生まれの僕には教会が実に身近だった。

二つ歳上の姉が何かと教会の行事に出かけていた。

そのたびに何かしらもらい物をしてきていた。

僕も一緒に行きたいが、姉は小うるさい弟は連れて行きたくなかったと見え、一度も誘いわれないままにその時期は終わってしまった。

教会には子供心のあこがれと願望が達せられなかった悔しさとが妙に入り混じったへんてこりんな感覚の場所となった。

当時クリスマスと言えば、キャバレー帰りの酔っ払いが三角帽に髭つきのロイドめがねをかけた酔いどれ姿で街に溢れていた時代。

クリスマスとはそういう非日常的な特別なものだと思っていた。

少し大人になってキリスト教の祖師の生まれた日だと遅ればせながら知った。

それも教派によって若干の日にちのずれのあることも知った。

何故か?をそのままにしていた。

しばらく振りにそんな古い記憶を思い出した。

イエス様の誕生日を調べてみた。

12月25日のクリスマスは、もともとはペルシャ起源のミトラ教という太陽神ソル・インヴィクトゥス(無敵の太陽)の誕生日でした。キリスト教会は、325年のニケア公会議という会議でこの太陽神の誕生日を、義の太陽(マラキ書4:2)であるキリスト・イエスの誕生日として受け入れ、祝うようになったと言われていますが、確かなことは分かりません。とにかく、当時のローマでイエス様の誕生日が12月25日であるとされましたが、聖書のどこにも、イエス様が12月25日に生まれたとは書いてはありません。ですから東方教会という教会では、イエス様の誕生日を1月にお祝いしますし、本当の誕生日は分からないので、お祝いしない教会もあるくらいです。

と、ある教会では説明されていた。

なるほど、異教徒を伝道する為の方便として用いられたのが定着したと言うことか。

ご生誕よりも復活祭を重要視している感もある。

日本人は、商魂たくましくその真意をかみ締めるよりも儲けのチャンスとして捕らえた。

さらに、近年はマスコミがよってたかって聖夜は二人が近づくチャンス。

「クリスマスの夜はどういう予定なの?」「今年こそ二人のクリスマスを・・・」と

敬虔な夜から遠ざかり、彼を、彼女を我がものとするアタック日に変えた。

祝ってくれるのはいいけれど・・・

イエス様も苦笑いしていることだろう。

そろそろ真意に目覚めてもいいのではないかな。

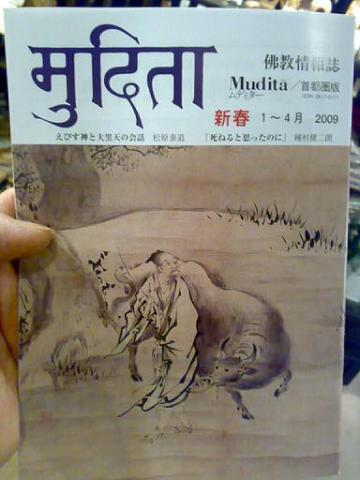

ムディター新年号でました。

松原泰道先生の「えびす神と大黒天の会話」

種村健二朗先生の「死ねると思ったのに」

奈良康明先生の「自信と反省」

食紅を買ってきました。

持ちつきも準備はOK。

もち米も冷やかした。

さあ繭玉をつくるぞ・・・

と思いきや、柳の枝振りが多すぎてどこにどうつけていいかわからない。

少し枝をはしょる必要がありそう・・・

何せ始めての経験だから、手配が悪い。

おかげで一日、製作が延期となる。

今日こそは、作らねば。

でも正月が終わった後はどうしよう・・・

ドント焼きで焼く場所もないし・・・

都会はこれだから困ってしまう。

どうしよう・・・

もう過ぎ去ったことだけど・・・

昨日22日は何の日だ。

答えはショートケーキの日。

その心は・・・

ショートケーキはどんな恰好?

ケーキの上にイチゴ(15)が乗っているからだそうです。

解らない人はカレンダーを見て下さい。

15

22

となっております。

次はまじめな話し。

では、今日は何の日かな・・・

「天皇誕生日」です。国民の休日。

そして東京裁判でA級戦犯にされた東条英機以下7名の絞首刑が執行日でもあるのです。

昭和23年12月23日

皇太子(今の天皇陛下)の誕生日にあわせて刑は執行されたといいます。

実に巧妙に日本人にとっては忘れられない日にあわせたものです。

終戦直後の20年12月よりNHKのゴールデンタイムに3年以上放送され続けたGHQの番組「真相はかうだ」「真相箱」。外堀としての情報操作とあわせて世論は作られただろう。現実に、敗戦という辛酸を舐めているのだから反論の余地はなかっただろう。

結果の前に当時の日本人に対し効果は絶大だったろう。

戦勝国による悪のレッテルを覆せる元気のある日本人がどれほどいただろうかとついぞ思わされるのです。