待っていたんです。。。。。

これを。

TONちゃんの勝手な思いをいつも考える、お客様のこと、浅草念珠堂のこと。。。

待っていたんです。。。。。

これを。

星飛雄馬現象・・・ようするに爪を割ってしまったのでした。

朝、NHKの情報番組「あさいち」を観ていると、島根県の境港市の特集を放送していた。

境港といえば水木ロードというわけなのだが、今でこそ妖怪の町として人気を博している押しも押されもしない人気の町。

でも水木妖怪が人を引くようになるまでは、ここも日本中どこでもあるような斜陽化したシャッター商店街だったという。

そこで市が町おこしに考えたのが妖怪のモニュメントを通りに設置しようかとなった。

だが、町中大反対だったのだという。

ただでさえ閑散とした商店街に妖怪のモニュメント。

幽霊通りになってしまうじゃないかと。

その中で唯一賛成したのが、今は「鬼太郎茶屋」という土産物屋になっているお店のおばあちゃんを含む三店舗のみだったのだそうだ。

自分の店の前にどうぞということで火防妖怪の「倉ぼっこ」が建った。

そのいきさつを放映していたが、胸を打った。

商人としての基本中の基本をしっかりと持っていらっしゃる姿に感動した。

いつか訪ねてみたくなった。

そういう幾つになっても新進気鋭の精神と柔軟な頭とお客様を何より大切にお迎えしたい基本のぶれない商人でいたいなぁ。。。。

ただこの放送中、水木しげるさんは無料でキャラクターをえるようにしてくれた影の立役者だったことには一言も触れなかった。残念ながら。

指折り数えてみたら・・・・

ちょうど昨年の今日、つまり平成23年11月9日に念珠堂の所属する雷門一之宮商店会の有志と東京藝大の学生さんとで、東北大震災の被災地に向かった記念すべき日だった。

まず通称猫島と呼ばれる宮城県田代島へ大猫「御縁門」を搬送しなければならなかった。

少ない商店会の予算をやりくりしながらかつ、多くの人の善意をも募ってそれは実現した。

何百Kgもあろうという「御縁門」はそう易々と動いてくれる代物ではなかった。

ここでちょっと「御縁門」の素性をおさらいしておきたい。

東京藝大の藝祭(大学祭)が毎年行なわれるそのメインイベントとして学部ごとの意匠を凝らした神輿が芸術家の卵たちの手によって創作される。もともとの生みの親はデザイン科の若き芸術家の卵たちということになる。

しかし、誠心誠意造られたものでも藝祭が終われば通常は惜しげもなく解体されもくずとなる。

御縁門も同じように製作された。

ただ違っていたのは、その完成度の高さと、学生たちの入魂度が違った、言わば魂の入れ方が極端に強かったのだと思う。

丸の内賞という栄誉ある賞を取り、東京駅前の丸ビル内に展示される誉れをいただいた。

たかが学生の大学祭の神輿にである・・・・。

たかがではあるが、たかがでなかったと言うべきなのだろう。

が、これらのおかげで丸一年延命したのだ。

しかし、解体の運命の期限は間際にせまっていた。

「里親募集」「このままでは殺処分になります」

が、この巨大猫神輿(五右衛門という)の行き先募集のキャッチフレーズだった。

当商店会会員がこのフレーズに魅せられた。谷中にあるねんねこやという一風特出した(変わったというか・・・)お店にて縁が生まれることとなり、さらに製作者である東京藝大デザイン科の責任者たちとの縁が繋がった。

何件かすでに里親先のめども見えていたようで、大きな支度金も用意した所もあったようだが万難を排し、雷門一之宮商店会が里親として引取ることとなった。何より個人所有とするのではなく多くの人の力になるようにしたいというのが彼ら製作者たちの意思であったようだ。

ここからがまた一苦労はあったが当初の予定の商店会だけの守り神とするのではなく、広く見ていただきたい動機から浅草神社に仮奉納とさせていただいた。

終生ここに落ち着くはずもないわけで、ならば一番ふさわしい場所はどこかと模索すると、東北大震災にて多大な被害を受けた宮城県石巻市の海上に浮かぶ田代島、別名猫島が声を上げてくれた。

浅草神社神楽殿横に3ヶ月鎮座し、多くの善男善女たちの参拝を受けた。文字通りご神体としてご分霊をいただくような猫神様としていたわけだ。

名前も五右衛門からご縁の門「御縁門」と改名しその日を待った。

そして、北に向けて動く時がついに来た。

「平成23年11月9日水曜日」天候晴れ。

田代島にゃんこプロジェクトメンバーと。

北に向かったその足は、岩手県大船渡に向かった。

海沿いの道路を遡上する光景は、一同涙を禁ずることはできなかった。

小学校を訪れた11月11日は震災後半年目。

こんな節目の日に表敬訪問することとなったのはどういう縁だろう・・・・。

大船渡小学校にて

4月に贈呈した商店会からの寄せ書きも小学校内に展示されていた。

夕方には海に沈んでいたあの町並みは復興されたのだろうか・・・・

あれからもう一年・・・・

この暑さいつまで続くの?

「の?」から、以前はどうだったんだろうと昔の日記をひっくり返してみたのであります。

そしたらいの一番に釘付けになったのがこの日記。

暑い寒いはどこへやら・・・・

子供の運動会の写真だったわけでありまして、

6年前はまだ小学生・・・・か。

今は親を見下ろす奴が・・・・か。

こんな純真な時もあった・・・・か。

つい・・・・

暑さを忘れたTONでありました。

時間は刻一刻とカウントしているのであります。

数日前に念珠堂の属する商店会の集まりに台東区社会福祉協議会から講師をお呼びして勉強会をした。

自分たちが被災者支援の一助を継続的に続けるために会員のベクトルあわせが大切と思ったから。

最期に質問をした。我々にできることは何ですか。と。

応えは至極明瞭だった。

「忘れないことです」

3.11。

ちょうどトイレ脇にある給湯室で昼食中にぐらぐらときた。

食べていた弁当を放って店内に飛び出した。

お客様が数人転げそうになるのを店員が支えていた。

商品棚は片足になるほどに左右に揺さぶられていた。

軽い香炉は数点すっ跳んで絨毯の床に落ちていた。

お客様と店員が安全であればそれでよい。

商品を避難させようとするとそれがかえって物を壊す原因になったりして・・・

とにかく店内の様子を見続けるしかなかった。

脇のエレベーターホールではタイルが落ちる音。外では何かがきしみ壁が剥がれ落ちる音。

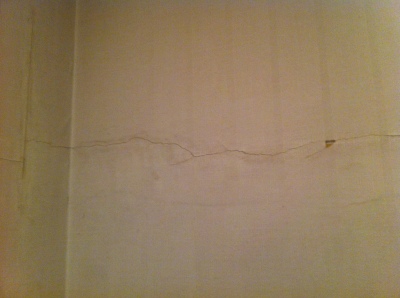

揺れが落ち着いてから店の内外を見回ると、あちこちにクラックが走り、倉庫は全てが棚から落下。近所も外壁がいたるところで被害を受けていた。

そんな心不安な状態が治まる前に北の被災の報道であったのだ。

忘られるはずがあろうか・・・

でもね、日本人の特質は自分の中にしっかり持っている。

年が替わるたびに記憶は転換されていくだろう・・・こと。

だから・・・壊れた箇所を修理せずに残しておいた。

毎日目にするところに。

自分を自分でチェックする。

そんなことだけのためなのだけれど、手直しはしなかった。

絶対忘れるものか。

一日も早く被災地と言う言葉を使わなくなる日が来るようにと願う。

毎年8月は慰霊の気持ちから離れられなくなる。

職業柄も多少は一因にあるのかもしれないけれど。

終戦を前後しての戦跡にまつわることも連続のこの月ならではのこと。

日本人のDNAに沁み込んでいるお盆の行事もそのひとつ。

そのお盆を前に帰省する搭乗客で満席のジャンボ機が27年前の今日、群馬県御巣鷹山の尾根に墜落したその当日にあたる。

改めて確認してみた。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%88%AA%E7%A9%BA123%E4%BE%BF%E5%A2%9C%E8%90%BD%E4%BA%8B%E6%95%85

事故後の報道は読んでいたつもりだったけど墜落に至る経緯など改めて教えられることが多かった。

何より緊急事態での日本人クルーのプロ意識に感服と誇りをも感じる。

と、同時に合掌せざるをえないのだが。

毎日お店への出がけに雷門前を通る。

おかげで定点撮影は3年をゆうに越えてしまった。

「浅草のそら」は長寿企画になってきた。

このタイトルを書くと大阪のお客様を思い出すことになる。

四国のお遍路をしてきましたので表装して下さいと、巡拝軸の表装依頼をよく承る。

四国と耳に入ると、生レポートを書きつづけてくれたTさんを思い出すことになる。

秩父と聞くとJさんが頭をよぎる。

西国と聞くと春日部の三郎さんを思い出す。

ぐんだり明王を見るとデザイナーの・・・

薬師如来には・・・・

ルビー念珠を見ると江戸川の・・・

ハート腕輪を見ると仙台のSさんを、

百匁のローソクには・・・・・・・・

物は物であっても物ではない。

頓珍漢に聞こえるかもしれないが、一つ一つの品物には出逢いと物語が付いてまわる。

何一つ思いいれの無いものが無いことになる。

だから忘れようにも忘れられない。

忘れられないと言うことは、僕の心もそこにいつもある。

今の心かぁ・・・念ねぇ

「念珠堂」とはよくもつけたりと改めて思う。

昨日BSJAPANの7PMという番組に取材いただいてその番組内容を番組側でDVDに焼いてくれた。

わざわざ送ってきていただいた。

ここまでしてくれたのは初めてです。

番組のファンになっちゃおかな。

単純なものですよ。(^^;

一体何年たったのだろう・・・・

店の倉庫は想い出の坩堝と化している。

と言うのも言いすぎだし、よほど整理整頓ができていないように受け止められてもいけないのだが、今まで活動してきた証拠品は、証拠品として残しておかないといけないと思っているだけの話しで、時代が埋もれている。

最小範囲で残して、あとは電子化するなりにしておこうと選別している。

どうだろう・・・出てくる出てくる・・・

小学校のタイムカプセルごっこは10年せいぜい20年で掘り出されることが多いと思うが、その域に達しているように思う代物も今回の捜索で数々掘り出された。

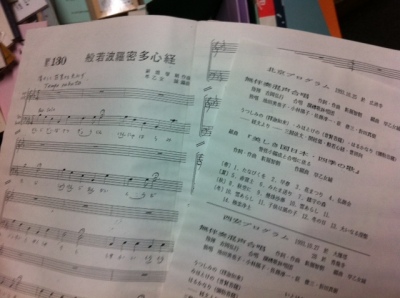

その中の一点となるが、讃祷歌の中国公演に合唱団の一員でついていったときの物だ。

川﨑大師の今は高橋隆天げいかを団長に恩師になる新堀智朝尼のお寺の詠唱団メンバーと西安、北京と回り、中国仏教会の重鎮の前でも歌わせてもらってきた。

何を歌ったのかきれいさっぱり忘却の彼方だったが、譜面を見るとあれよあれよと頭の中で3Dも真っ青、その光景それに当時の感動を添えた旋律が流れ出す。自動的というならばこれほどオートマチックなことはない。人とは不思議な器を与え備えられているものだと感嘆する。

もう二昔前の出来事になる。

みな故人になってしまった。